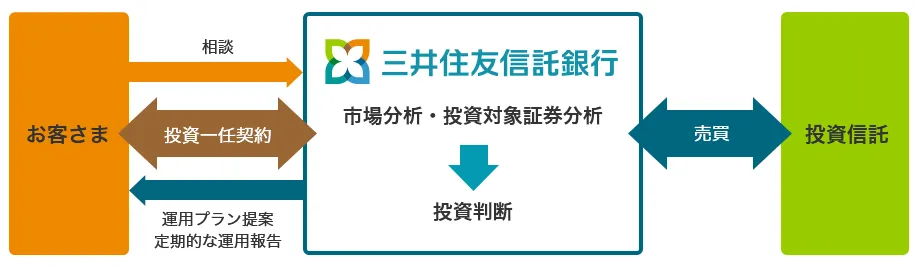

三井住友信託銀行ファンドラップは、投資のプロに資産運用を一任できるサービスです。

プロによる安心の運用が魅力的に見える一方で、「手数料が高い」「運用実績が物足りない」といった厳しい評判も耳にして、契約を迷っている方も多いのではないでしょうか。

最低投資額500万円から始められ、17種類のポートフォリオから選べる点が特徴ですが、年率最大1.760%という手数料の高さや運用実績への不満の声も少なくありません。

この記事では、三井住友信託銀行ファンドラップの評判を徹底調査し、実際の口コミや運用実績、他社との比較まで詳しく解説していきます。

メリットだけでなくデメリットも包み隠さずお伝えしますので、契約前の判断材料として最後までチェックしてください。

三井住友信託銀行ファンドラップとは?サービス内容を解説【2026年版】

三井住友信託銀行ファンドラップは、お客様の資産運用をプロのファンドマネージャーが一括で管理・運用するサービスです。

投資経験が浅い方でも、専門家のサポートを受けながら分散投資ができるため、リスクを抑えた運用が期待できます。

2026年現在、三井住友信託銀行では2つのタイプのファンドラップを提供しており、最低投資金額や運用スタイルに違いがあります。

通常のファンドラップ

通常のファンドラップは、500万円から始められる標準的な投資一任サービスです。

追加での入金は100万円単位で受け付けています。

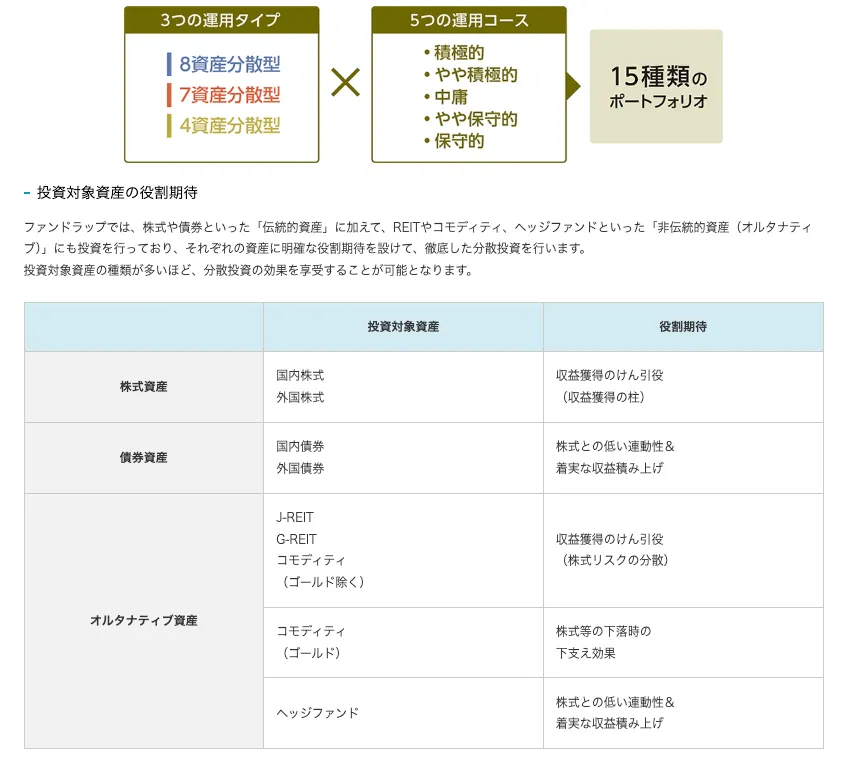

運用タイプは大きく分けて「資産分散型」と「株式特化型」の2種類があります。

資産分散型では、国内外の株式や債券を中心に、REITやコモディティ、ヘッジファンドといったオルタナティブ資産も組み合わせ、5つのリスクレベル(保守的、やや保守的、中庸、やや積極的、積極的)から選択できます。

一方、株式特化型は国内株式または外国株式に集中投資するスタイルで、より積極的なリターンを狙いたい方向けといえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 最低投資金額 | 500万円以上(1円単位) |

| 追加入金 | 100万円以上(1円単位) |

| 運用タイプ | 資産分散型(15種類) 株式特化型(2種類) |

| 手数料体系 | 固定報酬型/成功報酬併用型 |

年に1回の基本資産配分見直しや、四半期ごとのリバランスなど、市場環境の変化に応じた調整も行われます。

2026年現在、三井住友信託銀行では運用実績の向上を図るため、組入ファンドの見直しを積極的に行っています。

株式特化型では、国内株式または外国株式に集中投資するスタイルで、より積極的なリターンを狙いたい方向けです。外国株式特化型の想定リスクは年率18.6%、期待リターン(費用差引後)は年率4.9%となっています。

市場の変動に左右されにくい安定したリターンを目指すなら、非上場資産や独自の戦略を持つヘッジファンドもご検討ください。富裕層向けの新たな選択肢として、より積極的な資産運用が可能になります。

ファンドラップ・プレミアムサービス

ファンドラップ・プレミアムは、1億円以上の資産を持つ富裕層向けの上位サービスです。

通常版との大きな違いは、専任担当者による個別フォローの充実度にあります。

お客様一人ひとりの投資目標や資産状況に合わせて、よりきめ細やかな運用提案が受けられるのが特徴です。

運用タイプには、通常版の2種類に加えて「リスク資産調整型」という選択肢もあります。

リスク資産調整型では、市場の状況に応じて3つのポートフォリオを機動的に切り替えることで、相場の変動に柔軟に対応します。

下落局面でも資産を守りやすい設計になっているため、安定性を重視する方におすすめです。

さらに、プレミアム会員限定で年会費無料のダイナースクラブカードが利用できるなど、資産運用以外の付帯サービスも充実しています。

ファンドラップという投資手法の評判や詳細について、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

三井住友信託銀行ファンドラップの良い評判・口コミ

三井住友信託銀行ファンドラップを実際に利用している方からは、どのような良い評判が寄せられているのでしょうか。

口コミを調査したところ、プロによる運用サポートや豊富な選択肢、充実したアフターフォローなどが高く評価されていました。

良い評判①専門家に資産運用を全て任せられる

三井住友信託銀行ファンドラップの最大の魅力は、運用のすべてをプロフェッショナルに一任できる点にあります。

投資の世界は日々変化しており、個人で市場動向を追いかけながら適切な判断を下すのは簡単ではありません。

仕事や家事で忙しい方にとって、チャートを分析したり売買タイミングを見極めたりする時間を確保するのは難しいでしょう。

三井住友信託銀行のファンドラップなら、経験豊富な運用チームが銘柄選定からポートフォリオの構築、定期的な見直しまで一貫して対応してくれます。

投資初心者の方からは「自分では選べない商品にも分散投資してもらえて安心」という声も多く聞かれます。

国内外の株式や債券、REITなど幅広い資産クラスへの投資により、特定の市場が下落しても全体のリスクを抑えられるのも大きなメリットです。

良い評判②豊富な17種類のポートフォリオから選択できる

三井住友信託銀行ファンドラップでは、リスク許容度に応じた複数の運用コースから自分に合ったものを選べる点が評価されています。

4資産分散型では、リスク許容度に応じて「保守的」「やや保守的」「中庸」「やや積極的」「積極的」の5つのコースから選択可能です。

たとえば退職金の運用を考えている方なら、安定性を重視したポートフォリオがおすすめです。

一方、まだ若くて長期運用が可能な方は、積極型でリターンを狙うという選択もできるでしょう。

株式特化型では、日本株式のみ、または外国株式のみに集中投資することも可能です。

「選択肢が多すぎて迷ってしまうのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、専門のアドバイザーが丁寧にヒアリングを行い、最適なポートフォリオを提案してくれるので安心です。

参考として、外国株式特化型の現在のポートフォリオ構成をご紹介します。

| ファンド名 | 配分比率 | タイプ |

|---|---|---|

| Capital Group New Economy Fund | 20% | アクティブ |

| ニッセイ/サンダース・ グローバルバリュー株式ファンド | 20% | アクティブ |

| 世界エクイティ・ファンド | 15% | アクティブ |

| ブランディワイン・ グローバル株式ファンド | 15% | アクティブ |

| その他インデックス・ アクティブファンド | 30% | 混合 |

良い評判③運用開始後のフォローや付帯サービスが手厚い

運用を始めた後のサポート体制の充実度も、三井住友信託銀行ファンドラップが選ばれる理由の一つです。

契約後は定期的に運用レポートが届き、資産の状況を確認できます。

市場環境が大きく変化した際には、担当者から連絡が入ることもあり、きめ細かなフォローが受けられます。

さらに注目したいのが、投資一任運用に付随する「人生安心パッケージ」や「家族おもいやりパッケージ」といった独自サービスです。

人生安心パッケージでは、がん保障や介護保障が付帯され、保険料は三井住友信託銀行が負担してくれます。

つまり、追加費用なしで保障が受けられるというわけです。

家族おもいやりパッケージは、相続時の資金交付や生前贈与のサポートなど、次世代への資産承継を支援するサービスです。

このような付加価値の高いサービスが評価され、「単なる運用だけでなく、人生設計全体をサポートしてもらえる」という口コミも多く見られました。

三井住友信託銀行ファンドラップの悪い評判・口コミ

三井住友信託銀行ファンドラップには良い面もある一方で、利用者から不満の声も上がっています。

特に手数料の高さや運用面での制約、初期投資のハードルなどがネガティブな評判につながっているようです。

契約を検討している方は、これらのデメリットもしっかり把握しておきましょう。

悪い評判①手数料に対して運用実績が見合わない

三井住友信託銀行ファンドラップで最も多く聞かれる不満が、手数料の高さと運用パフォーマンスのバランスについてです。

投資顧問報酬として年率最大1.760%(固定報酬型の場合)がかかるほか、組み入れられる投資信託の信託報酬も別途発生します。

成功報酬併用型を選んだ場合、基準額を超えた利益に対して16.5%もの成功報酬を支払わなければなりません。

| 報酬タイプ | 期間 | 固定報酬率 (年率・税込) | 成功報酬 |

|---|---|---|---|

| 固定報酬型 | 契約開始~2年 | 最大1.760% | なし |

| 2年経過後 | 最大1.232% (70%に軽減) | なし | |

| 5年経過後 | 最大0.880% (50%に軽減) | なし | |

| 成功報酬併用型 | 全期間 | 固定報酬型より低率 | 利益の16.5% |

2026年現在の最新手数料体系では、固定報酬型の場合、運用資産に対して最大年率1.760%(税込)が発生します。

長期保有優遇制度により、2年経過後は70%(年率約1.23%)、5年経過後は50%(年率約0.88%)まで段階的に引き下げられる仕組みです。

たとえば1,000万円を運用して年間100万円の利益が出たとしても、各種手数料を差し引くと手元に残る金額は思ったより少なくなってしまいます。

実際の運用実績を見ると、4資産分散型の過去5年累積リターンは年率換算4.4%~11.2%となっています。

市場環境が良好な時期でも、手数料を考慮すると実質的な利回りはさらに低くなるでしょう。

「インデックスファンドを自分で買った方が安上がりでは?」という声も少なくありません。

固定報酬が高く実質利回りが気になる方へ、ハイクアインターナショナルのような手数料無料のヘッジファンドをご提案します。成功報酬も無料で利回り12%の高いリターンが期待できます。

悪い評判②運用する商品を自分で詳細に選択できない

三井住友信託銀行ファンドラップは「おまかせ運用」が基本となるため、個別の投資信託や銘柄を自分で選ぶことができません。

17種類のポートフォリオから選べるとはいえ、その中身の詳細な調整は不可能です。

投資に慣れてきた方からは「この銘柄は外してほしい」「もっと新興国株式の比率を上げたい」といった要望があっても、細かなカスタマイズには対応してもらえません。

現在、日本で購入できる投資信託は約6,000本もあります。

その中から自由に選べないのは、投資の選択肢を大きく狭めることになるでしょう。

また、運用の透明性という点でも課題があります。

どの投資信託にどれだけ配分されているのか、詳細な内訳が分かりにくいという声も聞かれました。

悪い評判③最低投資額のハードルが高い

三井住友信託銀行ファンドラップを始めるには、最低でも500万円の資金が必要です。

プレミアムサービスに至っては1億円以上という、一般的な会社員には手が届きにくい金額設定になっています。

「資産運用を始めたいけど、いきなり500万円は不安」という方も多いのではないでしょうか。

最近では1万円から始められるロボアドバイザーや、100円から購入できる投資信託も増えています。

これらと比較すると、三井住友信託銀行ファンドラップの敷居の高さは際立ちます。

追加入金も100万円単位となっており、少しずつ積み立てていきたい方には向いていません。

退職金などのまとまった資金がある方には選択肢となりますが、若い世代や資産形成を始めたばかりの方にとっては、現実的ではないサービスといえるでしょう。

もし、「まとまった資金はないけれど、手軽に積立を始めたい」とお考えであれば、少額から始められる資産運用の選択肢も豊富にあります。資金100万円以下からできる資産運用については、こちらの記事をご覧ください。

三井住友信託銀行ファンドラップの実際の運用実績とパフォーマンスを検証

三井住友信託銀行ファンドラップの評判を正しく判断するには、実際の運用成績を数字で確認することが大切です。

公式データをもとに、過去の実績やリスク別の成績、市場平均との比較を詳しく見ていきましょう。

過去5年間の運用実績を分析

三井住友信託銀行が公表している2025年9月末時点のデータによると、4資産分散型の過去5年間累積リターンは23.8%から70.1%という結果でした。

| 運用タイプ | リスクレベル | 過去5年 累積リターン | 年率換算 (概算) |

|---|---|---|---|

| 4資産分散型 | 保守的 | 23.8% | 約4.4% |

| やや保守的 | 34.3% | 約6.1% | |

| 中庸 | 43.1% | 約7.4% | |

| やや積極的 | 56.5% | 約9.4% | |

| 積極的 | 70.1% | 約11.2% |

三井住友信託銀行が公表している最新データ(2025年9月末時点)によると、直近の運用実績は以下の通りです。

- 直近1ヶ月リターン(中庸コース):1.9%

- 直近3ヶ月リターン(中庸コース):5.6%

- 直近1年リターン(中庸コース):8.0%

- 運用開始来の年率リターン(中庸コース):6.7%(2009年2月~2025年9月)

運用開始以来16年以上の長期実績では、中庸コースで年率6.7%、累積194.3%のリターンを記録しています。

最も保守的な運用コースでも過去5年で累積23.8%(年率換算約4.4%)のプラスを維持できているのは、安定性を求める投資家にとって安心材料といえるでしょう。

一方、積極型の過去5年累積リターン70.1%(年率換算約11.2%)は、リスクを取った投資家に相応のリターンをもたらしています。

ただし、これらの数値には注意が必要です。

2023年から2024年にかけて株式市場が好調だったことを考えると、この高いリターンは市場環境の追い風の影響を受けている可能性があります。実際、直近3ヶ月(2025年6月末~9月末)では中庸コースで5.6%のリターンとなっており、市場の変動に応じて成績が変動することが分かります。

また、2025年9月末時点での契約状況を見ると、約97,700件の契約で総時価残高は約16,500億円に達しており、1契約あたり平均約1,700万円の運用資産となっています。

高いリターンは魅力的ですが、市場環境の変動リスクは避けられません。

ヘッジファンドであれば、市場の上げ下げに関わらず利益を追求する絶対収益追求型の運用が可能で、リスクを抑えながら安定したリターンを目指せます。

リスク別ポートフォリオの成績を比較

三井住友信託銀行ファンドラップでは、リスク許容度に応じて「保守的」「やや保守的」「中庸」「やや積極的」「積極的」の5つのコースが用意されています。

| 運用コース | 過去3年 累積リターン | 過去5年 累積リターン | 過去10年 累積リターン |

|---|---|---|---|

| 保守的 | 16.4% | 23.8% | 30.8% |

| やや保守的 | 22.8% | 34.3% | 42.6% |

| 中庸 | 28.3% | 43.1% | 55.6% |

| やや積極的 | 36.2% | 56.5% | 74.5% |

| 積極的 | 44.2% | 70.1% | 94.5% |

表を見ると分かるように、リスクを取るほどリターンも高くなる傾向があります。

積極的コースは過去5年で累積70.1%(年率換算約11.2%)と最も高いパフォーマンスを示していますが、その分、値動きの振れ幅も大きくなることは覚えておきましょう。

実際、3ヶ月間の最大下落率を見ると、積極的コースは-5.8%に対し、保守的コースは-3.2%と、リスクに応じて下落幅も異なります。

退職金の運用など安定性を重視する方は「保守的」または「やや保守的」、ある程度のリスクを取ってでもリターンを狙いたい方は「やや積極的」や「積極的」というように、自分の投資スタイルとリスク許容度に合わせて選択することが大切です。

市場平均との比較で見る運用力

三井住友信託銀行ファンドラップの運用力を客観的に評価するため、市場平均や他の投資商品と比較してみましょう。

2025年9月末時点のデータによると、中庸コースの運用開始来(2009年2月~2025年9月)の年率リターンは6.7%、累積194.3%となっています。

同期間の国内株式(TOPIX配当込)は年率11.4%、累積501.6%という結果です。

この差は、ファンドラップが株式だけでなく債券などにも分散投資することで、リスクを抑えた運用を行っていることを示しています。

実際、株式下落局面では分散投資効果により下振れを抑制できており、2024年7月~8月の株式下落局面では国内株式が大幅下落する中、中庸コースは相対的に安定したパフォーマンスを維持しました。

また、低コストのインデックスファンドと比較した場合はどうでしょうか。

たとえば「eMAXIS Slim全世界株式」などの低コストインデックスファンドの信託報酬は0.05%~0.1%程度です。

おすすめ投資信託と比較すると、手数料差の大きさがより明確になります。ファンドラップの投資顧問報酬は最大年率1.760%(長期保有で段階的に軽減)であり、これに投資信託の信託報酬も加わります。

このような比較から、三井住友信託銀行ファンドラップは手数料に見合った付加価値を提供できているかという点については、投資家それぞれの価値観によって評価が分かれるところでしょう。

自分で投資判断や資産配分の見直しができる方にとっては割高に感じられる一方、運用を全て任せたい方には適したサービスといえます。

もし年利10%以上の高いリターンを狙いたい場合は、ヘッジファンドという選択肢も検討してみてください。

三井住友信託銀行ファンドラップの口コミ・評判をSNSや掲示板から調査

実際に三井住友信託銀行ファンドラップを利用している方の生の声を、SNSや掲示板から集めてみました。

リアルな体験談からは、公式サイトだけでは分からない本音が見えてきます。

最も多かった口コミは手数料の高さに関する不満でした。

「退職金2,000万円を投資して2年経つが、50万円のマイナス。毎月の顧問料を払いながら損失を抱えるのは辛い」という声がありました。

また、「最初は収益が出ていたが、現在は100万円の損失。手数料を考えると割に合わない」という投稿も見られます。

運用開始のタイミングによって成績が大きく変わることも分かりました。

2017年頃から始めた方の中には「投資額1,950万円に対して50万円程度の損失」という報告もあり、長期運用でも必ずしもプラスになるとは限らないようです。

一方で、「500万円が547万円に増えた」という成功例もありました。

ただし、この方も「手数料が高いので解約してNISAに切り替えようか迷っている」とコメントしています。

興味深いのは、利益が出ていても手数料への不満から解約を検討する人が多いという点です。

「母親が4年間運用しているが、ずっとマイナス。最近少し戻ってきたが手数料がかさむので早く解約したい」という家族の声もありました。

契約直後に不安になるケースも少なくないようです。

「1,000万円で契約したばかりだが、リスクが怖いので解約したい」という相談も掲示板に投稿されていました。

SNSでは「ファンドラップの手数料は高い」「魅力を感じない」といった短いコメントも散見されます。

総じて、プロに任せられる安心感よりも、コストパフォーマンスの悪さを指摘する声が目立ちました。

もちろん満足している利用者もいるはずですが、ネット上では批判的な意見の方が多く投稿される傾向があることも考慮すべきでしょう。

それでも、これだけ手数料への不満が多いという事実は、契約を検討する際の重要な判断材料になります。

ファンドラップの手数料や実績に不安を感じる方は、より高い収益性を狙える投資選択肢もチェックしてみてください。

三井住友信託銀行ファンドラップと他社ラップ口座の比較一覧表【2026年版】

三井住友信託銀行ファンドラップを検討する際は、他社のサービスと比較することで、より客観的な判断ができます。

ここでは、主要な金融機関が提供するファンドラップの最低投資額、手数料、運用実績を一覧表にまとめました。

各社とも独自の特徴がありますので、自分の投資スタイルや資産規模に合ったサービスを選ぶことが大切です。

| サービス名 | 最低投資額 | 投資顧問報酬(年率) | 過去5年実績の目安 |

|---|---|---|---|

| 三井住友信託 ファンドラップ | 500万円 | 最大1.760% (段階的軽減あり) | 累積23.8%~70.1% (年率4.4%~11.2%) |

| 日興 ファンドラップ | 300万円 | 最大1.320% (固定報酬型) | 年率4.5%~10.2% |

| 大和 ファンドラップ | 300万円 | 最大1.54% | 年率5.7%~14.2% |

| 野村 ファンドラップ | 500万円 (バリュー) 1,000万円 (プレミア) | 1.023%~1.738% (リスク水準による) | 年率3.11%~14.26% |

| りそな ファンドラップ | 300万円 | 最大1.320% (固定報酬型) | 年率0.11%~8.48% |

| みずほ ファンドラップ | 500万円 | 1.21%~1.43% (リスク水準による) | 年率2.9%~10.7% |

| ウェルスナビ | 1万円 | 年1.1% | 年率約6.6% |

※上記データは2025年9月末時点の最新情報です。手数料や最低投資額は変更される場合があります。

※運用実績は過去の結果であり、将来の成果を保証するものではありません。

表を見ると、三井住友信託銀行ファンドラップの最低投資額500万円は、業界の中でも高めの設定であることが分かります。

日興証券や大和証券、りそな銀行は300万円から始められるため、初期投資のハードルはやや低くなっています。

特筆すべきは、ロボアドバイザーの「ウェルスナビ」です。

わずか1万円から始められ、手数料も年1.1%と比較的シンプルな料金体系となっています。

運用実績を見ると、大和証券の積極型が年率14.2%と最も高い数値を示していますが、リスクレベルや測定期間が各社で異なるため、単純な比較は難しいでしょう。

三井住友信託銀行ファンドラップの最新実績(2025年9月末時点)は、過去5年の累積リターンで23.8%~70.1%(年率換算4.4%~11.2%)となっており、リスクレベルに応じた安定した実績を示しています。

手数料面では、固定報酬型で最大1.760%となっていますが、長期保有により段階的に軽減される仕組みがあります。日興ファンドラップの最大1.320%と比較すると、三井住友信託はやや高めですが、他社と比べると中間的な水準といえます。

ただし、成功報酬併用型を選んだ場合は16.5%の成功報酬が加わるため、好調時には実質的な負担が大きくなる可能性があります。

野村ファンドラップには「バリュー・プログラム」(500万円から)と「プレミア・プログラム」(1,000万円から)の2種類があり、バリューはインデックス運用、プレミアはアクティブ運用で市場指数を上回る収益を目指します。

このような比較から、三井住友信託銀行ファンドラップは「初期投資額は高めだが、長期的に安定した実績を持つ」という位置づけになるでしょう。

少額から始めたい方はウェルスナビ、より低い初期投資で始めたい方は日興証券や大和証券なども選択肢として検討する価値があります。

ファンドラップの手数料や実績に満足できない方は、より専門的で高いリターンを期待できるヘッジファンドもご検討ください。

その他、各ファンドラップについては下記の記事も参考にしてください。

三井住友信託銀行ファンドラップの詳細手数料体系

| 報酬タイプ | 保有期間 | 固定報酬率 (年率・税込) | 成功報酬 |

|---|---|---|---|

| 固定報酬型 | 契約開始~2年 | 最大1.760% | なし |

| 2年経過後 | 最大1.232% (70%軽減) | なし | |

| 5年経過後 | 最大0.880% (50%軽減) | なし | |

| 成功報酬併用型 | 全期間 | 固定報酬型より低率 | 利益の16.5% |

長期保有優遇制度により、2年経過後は当初の70%、5年経過後は50%まで段階的に手数料が引き下げられます。

ただし、この軽減制度があっても、他社サービスと比較すると依然として高水準の手数料設定となっています。

ファンドラップを超える高リターン!おすすめヘッジファンド2選

三井住友信託銀行ファンドラップの年率4.4%~11.2%では物足りない方に、年利10%以上の高いリターンを狙えるヘッジファンドをご紹介します。

特に500万円以上の資産をお持ちの方は、ファンドラップと組み合わせることで効率的なポートフォリオを構築できます。

ヘッジファンドは投資のプロが多様な投資戦略を駆使して高いリターンを目指す投資商品で、三井住友信託銀行ファンドラップにはない以下のような特徴があります。

- 高いリターン:年利10-25%の実績(ファンドラップは最大11.2%)

- 専門運用:特化した投資戦略でプロが運用

- 下落耐性:市場下落時でも利益を追求する戦略

- 分散効果:ファンドラップとは異なる投資アプローチ

今回は、三井住友信託銀行ファンドラップと同等以上の信頼性を持ち、より高いリターンを期待できる2つのヘッジファンドをご紹介します。それぞれ異なる投資戦略を採用しており、リスク許容度や投資目標に応じて選択できます。

| ファンド名 | 期待年利 | 最低投資額 | 投資戦略 | vs ファンドラップ |

|---|---|---|---|---|

| ハイクア | 12%固定 | 500万円 | 事業融資 | 同額でより高収益 |

| アクション | 17.35%実績 | 500万円 | バリュー投資 | 約2倍のリターン |

それでは、各ヘッジファンドの詳細な特徴と、三井住友信託銀行ファンドラップとの違いについて順番に詳しく解説していきます。

1位:ハイクアインターナショナル【年利12%固定・安定重視】

| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(大阪) |

| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |

| 主な投資戦略 | 事業融資 |

| 年間期待利回り | 年利12%固定 |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 資料請求・面談 |

| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル |

ハイクアインターナショナルは、2023年に設立された日本の運用会社で、年利12%の固定リターンを目指している点が最大の特徴です。

三井住友信託銀行ファンドラップが市場の変動に左右されるのに対し、ハイクアインターナショナルはベトナム企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により安定した収益を実現します。この投資手法は、従来の株式・債券投資とは全く異なるアプローチで、より確実性の高い収益を期待できます。

SAKUKO Vietnamは、ベトナムで複数の事業を展開する成長企業です。日本製品専門店やビジネスホテル、スイーツ販売店などを運営し、グループ全体で25億円の売上を達成しています。

年利12%固定の高利回り

ハイクアの最大の特徴は、年利12%という高水準の固定リターンを目指している点です。

三井住友信託銀行ファンドラップの年率4.4%~11.2%や、一般的な投資信託の年利3~5%と比較すると、より高い利回りを実現しています。しかも株式市場の値動きに左右されない安定した収益構造を持つため、長期的な資産形成に適しています。

株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。市場の値動きに一喜一憂する必要がなく、3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金が支払われる定期的なキャッシュフローも大きなメリットとなっています。

- リターン:12%固定 vs ファンドラップ4.4%~11.2%

- 手数料:成果報酬型 vs 最大1.760%の固定手数料

- 投資先:事業融資 vs 投資信託の組み合わせ

- 分配金:3ヶ月ごとに年4回 vs なし

- 最低投資額:500万円 vs 500万円(同等)

- 市場変動リスク:低い vs 高い

ハイクアインターナショナルの魅力は、3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金を受け取れる点にもあります。三井住友信託銀行ファンドラップでは分配金がないため、定期的な収入を確保したい方にとって大きなメリットとなります。

代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高い運営体制となっています。投資判断に必要な情報がしっかりと提供される環境は、投資家にとって大きな安心材料といえるでしょう。

ベトナム市場の成長性

ハイクアが投資対象とするベトナムは、アジアの中でも特に高い成長率を誇る新興国です。年間5〜6%の経済成長を継続しており、若い労働力と政治的安定性が経済発展を後押ししています。

投資先の「SAKUKO Vietnam」は、ベトナム国内で確固たる事業基盤を築いており、この成長市場の恩恵を直接受けられる環境にあります。

- 高い経済成長率

年間5〜6%の安定した成長を継続中 - 若く活力ある労働力

平均年齢約32歳、人口約1億人の内需拡大の潜在力 - 製造業の集積地

「世界の工場」として外資企業の進出が活発化

三井住友信託銀行ファンドラップは主に先進国市場の投資信託で運用されますが、成長市場への分散投資を検討している方にとって、ハイクアは魅力的な選択肢となるでしょう。ファンドラップと併用することで、より高いリターンと地域分散を実現できます。

10年間の投資効果を比較

実際の投資効果を具体的な数字で比較してみましょう。500万円を10年間運用した場合、ファンドラップとハイクアインターナショナルでは以下のような差が生まれます。

| 投資先 | 初期投資額 | 年利 | 10年後 | 利益額 |

|---|---|---|---|---|

| ファンドラップ | 500万円 | 8% | 約1,080万円 | +580万円 |

| ハイクア | 500万円 | 12% | 約1,553万円 | +1,053万円 |

| 差額 | +473万円 | |||

このように、同じ500万円の投資でも、10年間で470万円以上もの差が生まれることが分かります。

まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みや、ベトナム市場の成長性について詳しく知ることができます。

\無料の資料請求のみもOK/

ハイクアインターナショナルについて、詳しくは下記の記事も参考にしてください。

2位:アクション合同会社【年利17.35%実績・バランス型】

| 運用会社 | Action合同会社 |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(東京) |

| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |

| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |

| 利回り | 17.35%(2024年度実績) |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 面談 |

| 公式サイト | アクション |

アクション合同会社は2023年設立の新進気鋭のヘッジファンドで、2024年度は年利17.35%の驚異的な実績を記録しています。

代表の古橋弘光氏は、トレーダーズホールディングス株式会社の元取締役で、30年以上金融業界に携わってきた経験豊富な人物です。三井住友信託銀行のようなメガバンク系とは異なる、独立系ならではの柔軟な運用手法を採用しています。

アクションの投資戦略は多岐にわたります。日本のバリュー株への投資をメインとしながら、ファクタリングやWeb3事業への投資も行い、多角的な収益源を確保しています。これにより、ファンドラップのような伝統的な投資信託の組み合わせでは実現できない柔軟性を持っています。

ファンドラップと徹底比較

| 比較項目 | アクション | ファンドラップ |

|---|---|---|

| 投資対象 | バリュー株+事業投資 | 投資信託パッケージ |

| 運用方針 | アクティビスト戦略 | パッシブ分散投資 |

| リバランス | 機動的対応 | 定期的見直し |

| 2024年実績 | 17.35% | 年率4.4%~11.2% |

| 最低投資額 | 500万円 | 500万円 |

| 手数料体系 | 成果報酬型 | 固定報酬型(最大1.760%) |

2024年度実績は驚異の年利25.07%

アクションの最大の魅力は、その圧倒的な運用実績です。2024年度に年利17.35%という高いリターンを達成し、日本国内のヘッジファンドの中でもトップクラスの成績を残しています。

特に注目すべきは、2024年度の運用実績です。年間を通じて全ての月でプラス実績を記録し、最終的に25.07%という高いリターンを達成しました。これは三井住友信託銀行ファンドラップの年率4.4%~11.2%と比較しても、大幅に上回る成果といえます。

もちろん、設立間もないファンドのため長期的な実績はこれからですが、この初年度の成果は資産を大きく増やしたい投資家にとって注目に値するものといえるでしょう。

- 2024年度実績17.35%

日本国内ヘッジファンドの中でもトップクラス - 目標年利15%以上

長期的に高い水準のリターンを目指す運用方針 - 金融業界30年以上の経験

実力ある運用チームによる高度な投資判断 - 透明性の高い情報開示

役員陣や実績を公式サイトで公開 - 最低投資額500万円から

比較的参入しやすい金額設定

運用を担うのは、金融業界で30年以上の経験を持つプロフェッショナルチームです。役員陣の経歴や運用実績を公式サイトで公開するなど、透明性の高い運営姿勢も投資家からの信頼を集めています。

多角的な投資でリスク分散

アクションのもう一つの特徴は、マルチストラテジー戦略を採用している点です。

一つの投資手法に依存せず、複数の資産クラスと戦略を組み合わせることで、リスクを分散させながら高いリターンを追求しています。

- バリュー株投資

割安で成長余地のある日本株への投資 - アクティビスト戦略

企業経営に積極的に関与し価値向上を促す - 事業投資

成長性の高い事業への直接投資 - Web3事業

次世代インターネット技術への先行投資 - ファクタリング

債権の買取による安定収益の確保

この多角的なアプローチにより、ある投資が不調でも他の投資でカバーできる体制を構築しています。

三井住友信託銀行ファンドラップが投資信託パッケージによる定期的なリバランスを行うのに対し、アクションは市場環境に応じて機動的に対応できる点が大きな違いです。この柔軟性により、投資信託の枠を超えた収益機会を追求することが可能になっています。

三井住友信託銀行ファンドラップで安定運用を行いながら、より高いリターンを狙いたい方や、伝統的な投資信託とは異なる戦略でポートフォリオを多様化したい方にとって、アクションのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドは有力な選択肢となるでしょう。

最低投資額は500万円からと、ファンドラップと同額で始めることができます。面談は無料でオンライン対応も可能なので、ファンドラップと比較検討したい方にもおすすめです。

ただし、出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込むことで詳しい説明を受けてみましょう。

新進気鋭のヘッジファンド/

アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。

以上の2つのヘッジファンドは、いずれも三井住友信託銀行ファンドラップでは実現できない高いリターンを期待できる投資先です。500万円以上の余裕資金がある方は、ファンドラップによる安定投資と組み合わせることで、バランスの取れたポートフォリオを構築できるでしょう。

- 三井住友信託銀行ファンドラップだけでは物足りない方

- 年利10%以上の高いリターンを狙いたい方

- 500万円以上の余裕資金がある方

- より専門的な運用戦略を求める方

- 分散投資でリスク管理を行いたい方

どのヘッジファンドも無料での資料請求や個別相談が可能です。三井住友信託銀行ファンドラップと比較検討しながら、自分に最適な投資手法を見つけてください。

三井住友信託銀行ファンドラップを始める手順と必要書類

三井住友信託銀行ファンドラップを始めたい方のために、具体的な手続きの流れと準備すべきものをまとめました。

事前にしっかり準備しておけば、スムーズに運用を開始できます。

口座開設から運用開始までの流れ

三井住友信託銀行ファンドラップの契約は、大きく6つのステップで進んでいきます。

まず最初に、三井住友信託銀行の窓口やオンラインで相談の予約を取ります。

いきなり契約するのではなく、まずは担当者から詳しい説明を聞くところから始まります。

- 投資目的や方針の確認

担当者があなたの資産状況や投資経験、将来の目標などをヒアリングします。 - ポートフォリオの提案

ヒアリング内容をもとに、17種類の中から最適なポートフォリオを提案してもらえます。 - 投資一任契約の締結

提案内容に納得したら、正式に契約を結びます。 - 契約に基づいた運用開始

入金確認後、実際の運用がスタートします。 - 定期的な運用報告

毎月レポートが届き、運用状況を確認できます。 - ポートフォリオの見直し

市場環境の変化に応じて、適宜調整が行われます。

契約から運用開始までは、通常2~3週間程度かかります。

急いでいる場合は、事前に担当者に相談しておくとよいでしょう。

必要書類と準備すべきもの

契約時には、本人確認書類と資金証明書類が必要になります。

スムーズに手続きを進めるため、以下の書類を事前に準備しておきましょう。

| 書類の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |

| 印鑑 | 実印および銀行届出印 |

| 収入証明書 | 源泉徴収票、確定申告書の控えなど |

| 資産証明書 | 預金通帳のコピー、証券会社の残高証明書など |

マイナンバーの提出も必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードを用意しておいてください。

また、500万円以上の初期投資資金も当然必要です。

契約後すぐに入金できるよう、資金の準備も忘れずに行いましょう。

初回面談で確認される内容

初回面談では、あなたの投資スタイルを詳しく把握するための質問が行われます。

正直に答えることで、自分に最適なポートフォリオを提案してもらえます。

主な確認事項は以下の通りです。

- 年齢、職業、年収などの基本情報

- 現在の資産状況(預貯金、不動産、有価証券など)

- 投資経験の有無と期間

- 投資の目的(老後資金、教育資金、資産形成など)

- リスク許容度(どの程度の損失まで受け入れられるか)

- 運用期間の希望

面談時間は通常1~2時間程度です。

分からないことがあれば遠慮なく質問し、納得してから契約することが大切です。

「もう少し考えたい」という場合は、その場で契約する必要はありません。

家族と相談してから決めることも可能です。

三井住友信託銀行ファンドラップの今後の展望と金融庁の動向

三井住友信託銀行ファンドラップは今後どのような方向に進んでいくのでしょうか。

業界全体の動きや金融庁の姿勢を踏まえながら、将来の展望について考えてみましょう。

まず注目すべきは、金融庁がファンドラップに対して慎重な見方を示しているという点です。

金融庁は以下のような懸念を抱いています。

- サービスの内容が不透明である

- 手数料に見合った成果が十分に示されていない

- 情報開示が限定的である

これらの指摘は、利用者からの不満の声とも重なる部分が多く、業界全体で改善が求められています。

一方で、個人投資家の金融リテラシーは年々向上しており、ネット証券やロボアドバイザーなど、より手軽で低コストな選択肢も増えています。

このような環境の中で、三井住友信託銀行ファンドラップが生き残っていくには、明確な付加価値の提供が不可欠となるでしょう。

今後期待される改善点として、以下のような取り組みが考えられます。

| 改善分野 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 手数料の見直し | 成功報酬型の改善、段階的な料率の引き下げ |

| 運用の透明性向上 | 詳細な運用レポートの提供、投資先の開示 |

| パフォーマンス 改善 | AIを活用した運用、オルタナティブ投資の導入 |

| サービスの差別化 | 相続・税務相談の充実、ライフプランニング支援 |

特に手数料については、投資信託の信託報酬が年々下がっている中で、ファンドラップだけが高止まりしている状況は長続きしないでしょう。

また、若い世代を取り込むためには、最低投資額の引き下げやデジタル化の推進も検討課題となります。

現在の500万円という最低投資額は、30代~40代の資産形成層には高いハードルです。

三井住友信託銀行ファンドラップが単なる「高い手数料の運用サービス」というイメージを払拭できるかどうか。

それが今後の成長を左右する重要なポイントになるでしょう。

投資家としては、サービスの改善状況を見極めながら、自分にとって本当に価値のある選択なのかを冷静に判断することが大切です。

実際に金融庁は2023年の報告書で、ファンドラップの情報開示改善や手数料体系の見直しを金融機関に求めており、三井住友信託銀行も対応を進めています。

2025年4月からは、運用報告書の記載内容をより詳細化し、顧客の理解促進を図る取り組みをスタートしています。

よくある質問

三井住友信託銀行ファンドラップについて、多くの方から寄せられる質問にお答えします。

まとめ

三井住友信託銀行ファンドラップは、500万円から始められる投資一任サービスとして、プロに運用を任せたい方から一定の支持を得ています。

17種類の豊富なポートフォリオや充実したアフターサポートは魅力的ですが、一方で手数料の高さや運用実績への不満も少なくありません。

実際の口コミを見ると、「プロに任せられる安心感」よりも「コストパフォーマンスの悪さ」を指摘する声が目立ちました。

他社サービスとの比較では、最低投資額が高めに設定されており、初心者や若い世代にはハードルが高いことも分かりました。

もし高いリターンや柔軟な運用を求めるなら、ヘッジファンドという選択肢も検討する価値があるでしょう。

三井住友信託銀行ファンドラップが自分に合うかどうかは、投資目的や資産規模、リスク許容度によって変わります。

契約前に複数のサービスを比較検討し、本当に必要なサービスなのかを慎重に判断することをおすすめします。