「1,000万円を個人向け国債に投資したら利息はいくら?」

「定期預金に1,000万円預けっぱなしだけど、個人向け国債の方がお得?」

「国債で出た利益に税金ってかかる?」

銀行の定期預金金利が0.2%前後の今、1,000万円を預けても年間わずか2万円程度の利息しか得られません。一方で物価上昇率は3%を超え、実質的に資産価値は目減りし続けています。

本記事では、個人向け国債で1,000万円を運用した場合の具体的な利息シミュレーション、定期預金や投資信託との比較、そして資産を守りながら増やす分散投資の方法を解説します。

個人向け国債は国が元本を保証し、最低金利0.05%も保証されているため、安全性を最優先したい方の第一選択肢となります。しかし年利1〜1.66%程度では、インフレに負けない資産形成は困難です。

まずは国債の基本情報から確認し、あなたに最適な1,000万円の運用方法を見つけましょう。

個人向け国債に関する基礎知識

個人向け国債の仕組みや種類、税制について基本的な情報を確認していきましょう。

個人向け国債とは、日本国政府が発行する債券

個人向け国債とは、日本国政府が個人投資家向けに発行する債券で、1万円から購入できる安全性の高い金融商品です。

元本と利子の支払いは国(財務省)が保証しており、銀行預金と同様に元本割れのリスクがありません。

個人向け国債は、2003年に制度が開始されて以来、多くの個人投資家に利用されてきました。

魅力的な国債ですが、メリット・デメリットを確認しておきましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 安全性 | 安全性が高い | – |

| 収益性 | 安定した利息収入がある | 利回りが低め、大きな値上がり益は狙えない |

| 換金性 | 1年経過で途中換金が可能 | – |

| 手数料 | 購入手数料が無料 | – |

| 購入方法 | ネット証券や多くの銀行で購入可能 | 銀行はキャンペーンが少ない |

| インフレ対応 | – | インフレにやや弱い |

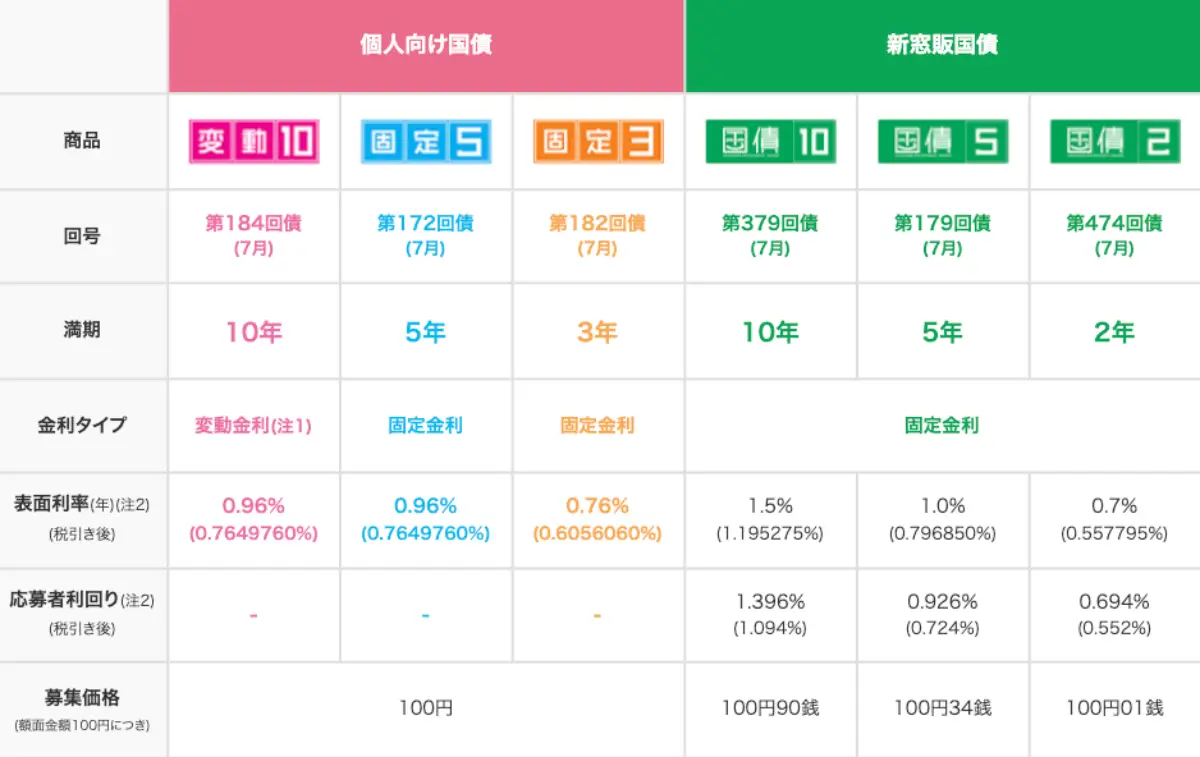

募集中の個人向け国債一覧(変動10年・固定5年・固定3年)

現在募集されている個人向け国債は、変動10年・固定5年・固定3年の3種類です。

以下の表でそれぞれの特徴を確認しましょう。

| 商品名 | 満期年数 | 金利タイプ | 金利見直し | 現在の利率 (2025年11月) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 変動10年 | 10年 | 変動金利型 | 半年ごと | 年1.66%程度 | 市場実勢に応じて金利が変動 |

| 固定5年 | 5年 | 固定金利型 | なし | 年1.19%程度 | 購入時点の金利が満期まで継続 |

| 固定3年 | 3年 | 固定金利型 | なし | 年1.02%程度 | 購入時点の金利が満期まで継続 |

どれを選ぶか迷った場合は、次のポイントを参考にしてみてください。

- 変動10年を選ぶべき人:将来の金利上昇を期待する方、長期保有が可能な方

- 固定5年を選ぶべき人:中期的に確実な利回りを確保したい方、金利変動リスクを避けたい方

- 固定3年を選ぶべき人:短期間での運用を考えている方、他の投資機会を待っている方

なお、全ての個人向け国債は元本保証があり、発行から1年経過後はいつでも中途換金が可能です。

個人向け国債と新窓販国債の違い

個人向け国債と新窓販国債(しんまどはんこくさい)の主な違いは、元本保証の有無と購入条件です。

個人向け国債は、現段階では個人だけが購入できる債券ですが、2027年から法人も購入ができるようになります。

それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 項目 | 個人向け国債 | 新窓販国債 |

|---|---|---|

| 購入対象 | 個人のみ(2027年から法人も可能) | 個人・法人問わず購入可能 |

| 元本保証 | 元本保証・最低金利保証あり | 価格変動リスクあり、元本割れの可能性 |

| 購入単位 | 1万円単位 | 通常5万円以上 |

| 中途換金 | 1年経過後は元本割れしない | 市場価格での取引、価格変動リスクあり |

つまり、個人向け国債は安全性を重視した商品設計で、新窓販国債は市場金利に応じた柔軟な運用が可能ですがその分リスクも伴うということです。

初心者や安全志向の方で、どちらを購入したら良いのか迷った方は「個人向け国債」をおすすめします。

リスクを承知の上で高い固定金利を狙う場合のみ「新窓販国債」も視野に入れてください。

個人向け国債や新窓販国債では難しい高いリターンとリスクの抑制を両立させたい方は、市場の影響を受けにくい絶対収益を目指すヘッジファンドでの運用をご検討ください。

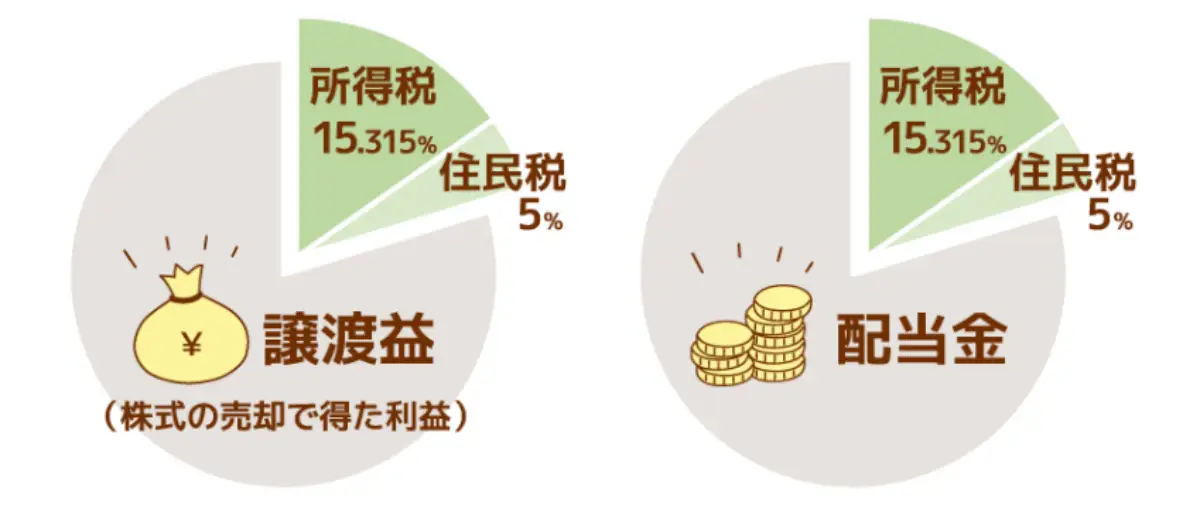

個人向け国債にかかる税金

個人向け国債の利子には、受取時に20.315%の税金が源泉徴収されます。

20.315%の税率の内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計です。

復興特別所得税とは?

臨時国会で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が成立し、「復興特別所得税」が創設された。

ちなみに復興特別所得税は、2025年現在2037年まで継続される見通しで、廃止の議論は今のところされていません。

たとえば、年間利息が1万円だった場合、税金を引かれて手元に残るお金は約7,970円です。

計算方法は、次のとおりです。

- 税額:10,000円 × 20.315% = 2,031.5円

- 税引き後受取額:10,000円 – 2,031.5円 = 7,968.5円≒7,970円

(※障害者や寡婦の方は「マル優制度」により一定額まで非課税になる制度有り)

マル優制度とは?

障害者等の少額公債の利子が非課税になる制度のこと。

収益が発生しても約2割が税金で消えるのは切ないですが、これは株式や投資信託などの他の金融商品でも同様です。

むしろ個人向け国債は元本保証があり、安全性を重視する方にとっては税引きされても魅力的な選択肢といえます。

個人向け国債が向いている人・向いていない人

個人向け国債は万能な投資商品ではないため、自分の投資目的やリスク許容度に合っているかを確認しましょう。

個人向け国債が向いている人は、元本割れのリスクを絶対に避けたい方、1万円から投資を始められる手軽さを求めている方などです。

また、3年後、5年後、10年後に必要な資金を安全に運用したい方や、子供の教育資金や住宅購入資金を守りながら増やしたい方にも適しています。

- 元本割れのリスクを絶対に避けたい方

- 少額(1万円)から投資を始めたい方

- ポートフォリオに安全資産を組み入れたい方

- 決まった時期に使う予定の資金を運用したい方

- 年利5%以上のリターンを期待している方

- 1年以内に使う可能性が高い資金を運用したい方

- 物価上昇率を上回るリターンを求めている方

- 積極的な投資でキャピタルゲインを狙いたい方

個人向け国債は「守りの資産」として優れていますが、「攻めの資産」として積極的に増やすことには向いていません。

自分の投資目的やライフプランに合わせて、他の金融商品との組み合わせを検討することが重要です。

「攻めの資産」として年利5%以上のリターンやキャピタルゲインを積極的に狙いたいなら、高い専門性を持つプロが運用するヘッジファンドの活用をご検討ください。

個人向け国債以外で1000万円を運用した場合の受取利息シミュレーション

個人向け国債以外の代表的な10の運用法を確認していきましょう。

ここでは、1000万円を運用した場合の個人向け国債とその他の代表的な投資先との受取利息の違いをご紹介していきます。

個人向け国債とその他の代表的な投資先との受取利息の違いを確認することで、自分に最適な投資先を見つけやすくなるはずです。

1000万円の使い道で失敗したくない方はぜひ参考にしてください。

プライベートデットで1000万円を運用した場合

プライベートデットで1,000万円を年利7%〜11%で10年運用すると、10年後の資産は約1,967万〜2,839万円です(ここでは、プライベートデットの平均的な年利7〜11%で算出)

利息収入は967万〜1,839万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約770万〜1,466万円の利益が手元に残ります。

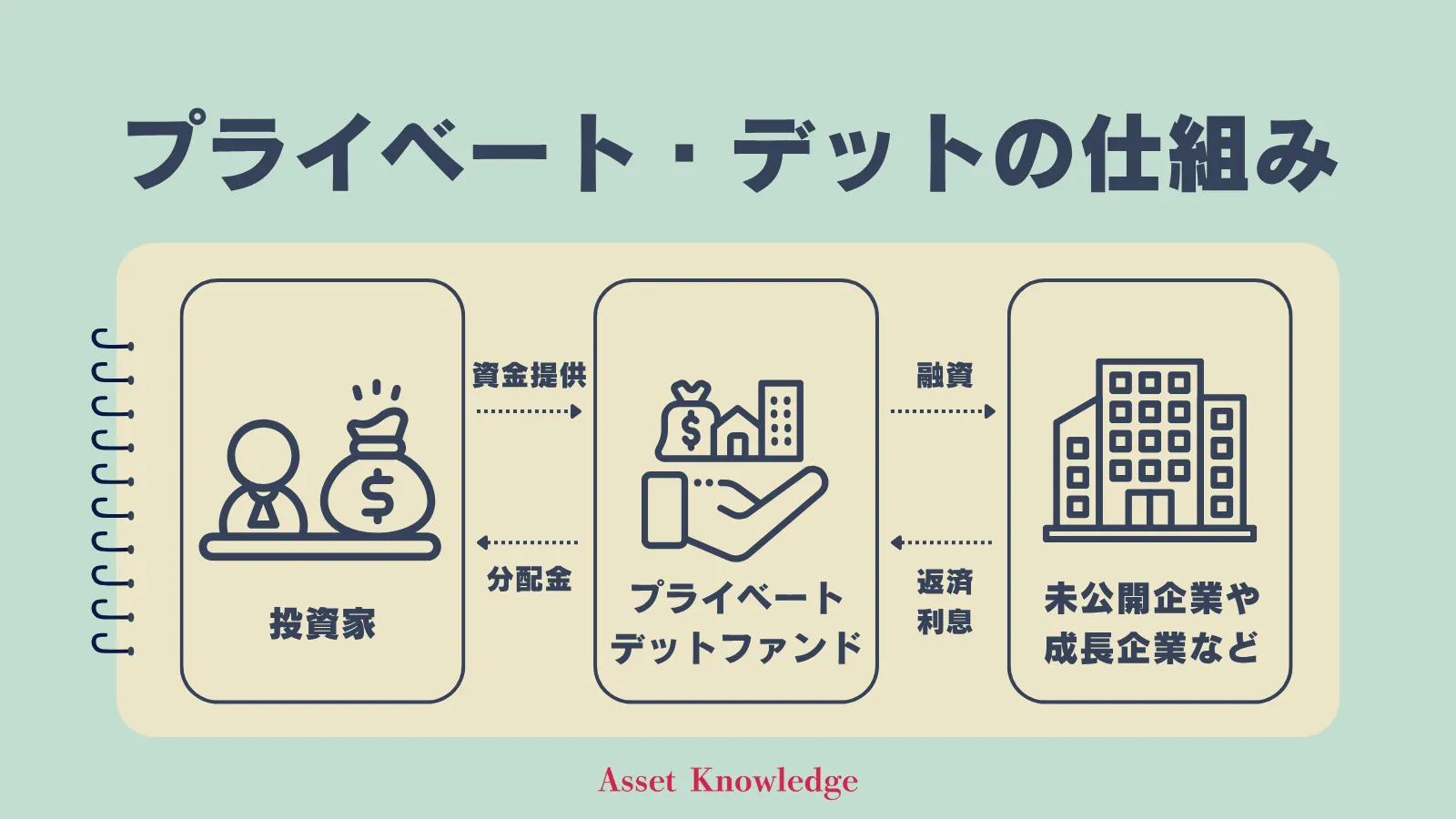

プライベートデットとは、上場市場を経由せずに企業へ直接融資をおこない、金利収入で収益を得る投資手法です。

それでは、国債とプライベートデットの利息差額を比較してみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 年利 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利7% | 年利9% | 年利11% |

|---|---|---|---|---|

| 10年後資産総額 | 1,180万円 | 1,967万円 | 2,367万円 | 2,839万円 |

| 利息収入合計 | 180万円 | 967万円 | 1,367万円 | 1,839万円 |

| 個人向け国債との差額 | – | +787万円 | +1,187万円 | +1,659万円 |

かなりのハイリターンが魅力のプライベートデットですが、特徴をもう少し確認してみましょう。

- 商品特徴:非上場の中堅企業や銀行融資審査に通りにくい企業への貸付投資

- 利回り:年利7〜11%程度(市場環境により変動)

- 最低投資金額:500万円〜(ファンドにより異なる)

- リスク:融資先企業の経営悪化による損失リスクあり(元本保証なし)

具体的な仕組みは、出資者からの資金と金融機関からの借入金をメインの原資として、非上場の中堅企業や銀行融資の審査に通りにくい企業へ貸付をおこないます。

借手は資金調達が叶い、出資者は利息を収益として受け取る仕組みです。

元本は保証されていないものの国債の利息をはるかに上回る数値といえるでしょう。

そんなプライベートデットの具体的な投資先についてご紹介します。

プライベートデットの代表格『ハイクアインターナショナル』です。

ハイクアインターナショナル

| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(大阪) |

| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |

| 主な投資戦略 | 事業融資 |

| 年間期待利回り | 年利12% |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 資料請求・面談 |

| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル |

ハイクアインターナショナルは、年間12%(固定)の配当を実現している注目のヘッジファンドです。

関連会社のサクコベトナムへの事業融資を通じて、安定した収益を生み出しています。

なお、SAKUKOは大阪からベトナムに進出した企業で、日本製品販売店やスイーツ店、ホテルを多数展開しており、会長はハイクア社の代表でもある梁秀徹氏。日本メディアにもたびたび取り上げられる企業です。

- 年利12%固定の高利回り:市場変動に左右されない安定収益

- 株価変動リスクがない:事業融資型なので株式市場の影響を受けない

- 高い透明性と信頼性:投資先の事業内容が明確で追跡可能

- 成長市場での運用: ベトナムは年間5~6%の経済成長を継続中

- 定期的なキャッシュフロー:3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金

- 最低投資額500万円から:他のヘッジファンドより参入しやすい

最低投資額が500万円とヘッジファンドとしては比較的低く、ポートフォリオに組み込みやすいのが特徴です。

株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。

代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高いと言えます。

もしあなたが「1000万円を個人向け国債より高い利回りで、かつ安全に運用したい」と考えているなら、株価変動リスクがない事業融資型のこのファンドを、個人向け国債と組み合わせたポートフォリオに組み入れることを検討してみてはいかがでしょうか。

市場の大きな波に左右されず、ベトナムの堅調な経済成長を背景に年利12%固定という高い安定性を誇るハイクア・インターナショナルは、まさに「1000万円運用の投資商品」の選択肢として最適と言えるでしょう。

まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みを詳しく知ることができます。

ハイクア・インターナショナルについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

プライベートデットについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

ヘッジファンドで1000万円を運用した場合

ヘッジファンドで、仮に年利10〜20%で1,000万円を10年運用した場合、10年後の資産は約2,594万〜6,192万円になる可能性があります。

利息収入は1,594万〜5,192万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約1,270万〜4,137万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、国債とヘッジファンドの利息差額を比較してみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 年利 | 10年後資産総額 | 利息収入合計 | 個人向け国債との差額 |

|---|---|---|---|

| 個人向け国債 (10年変動型) | 年利1.66% | 1,180万円 | 180万円 |

| 年利10% | 2,594万円 | 1,594万円 | +1,414万円 |

| 年利15% | 4,046万円 | 3,046万円 | +2,866万円 |

| 年利20% | 6,192万円 | 5,192万円 | +5,012万円 |

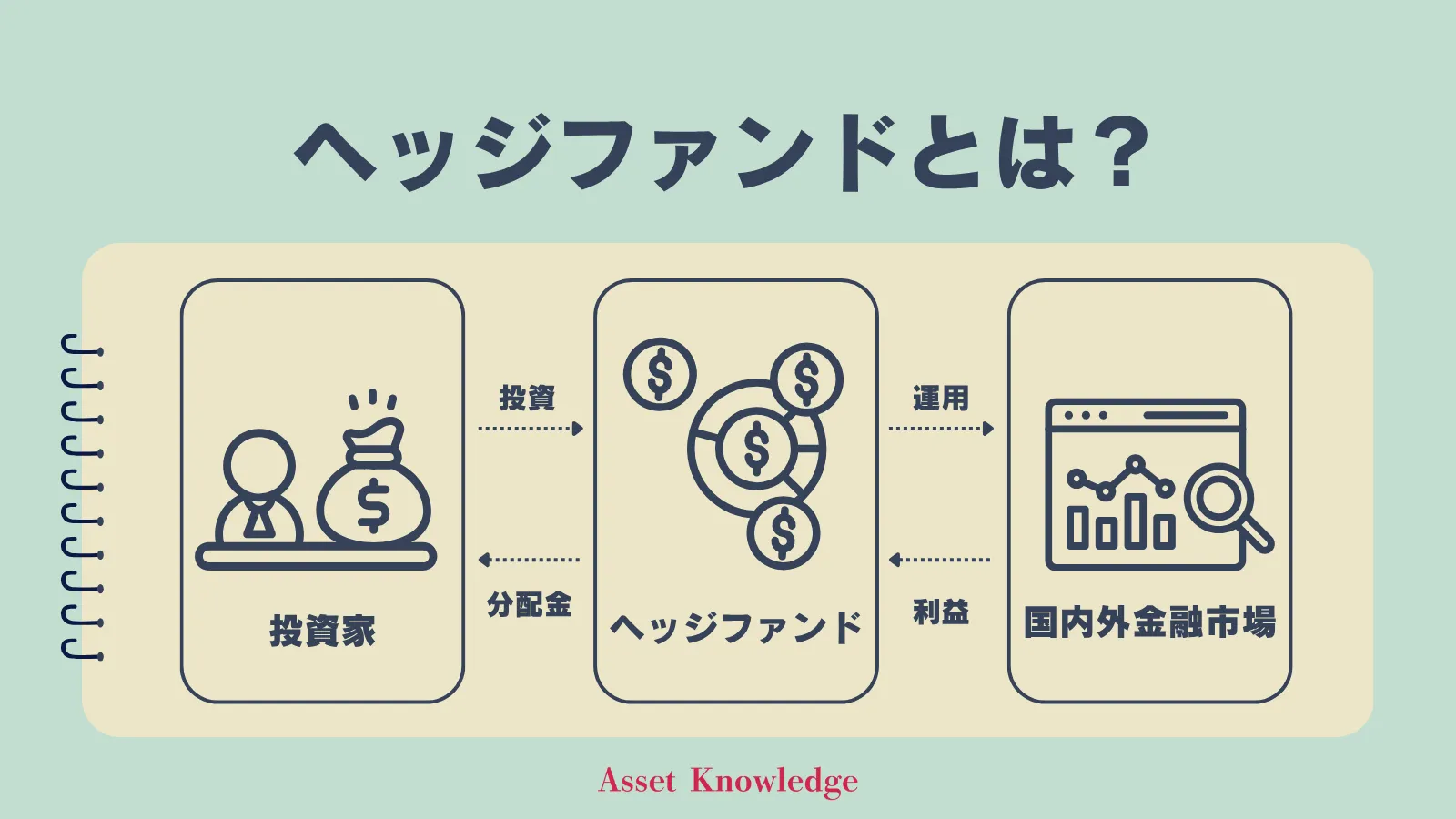

ヘッジファンドは、投資の手法を組み合わせることで、相場の上昇や下落を問わず利益獲得を狙う運用スタイルです。

具体的な手法として、専門的な運用チームが常に市場の動向を分析し、タイムリーな投資の決定しています。

つまり、一般投資家にとって実現が困難なプロによる専門性の高い投資が実現できるのがヘッジファンドです。

ここでは、そんなヘッジファンドの代表格『アクション』をご紹介します。

アクション

| 運用会社 | Action合同会社 |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(東京) |

| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |

| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |

| 利回り | 17.35%(2024年度実績) |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 面談 |

| 公式サイト | アクション |

2023年に設立されたアクションは、元トレイダーズホールディングス取締役の古橋弘光氏が代表を務めるヘッジファンドです。

金融業界で30年以上の経験を持つ古橋氏が、バリュー株投資や事業投資、ファクタリング、Web3事業など幅広い分野で運用を行っています。

2024年度には運用成績として25.07%を達成しており、安全な投資のポートフォリオのひとつに入れると良いでしょう。

- 圧倒的な運用実績(※2024年度は年利17.35%)

- 金融業界経験30年以上の実力ある運用チーム

- 多角的な投資でリスク分散(株式、不動産、債券、ファクタリング、Web3事業など)

- 最低投資額500万円から

- ロックアップは1年間あり

アクション合同会社は、バリュー株投資に加え、事業融資、Web3、ファクタリング、ESGなど多様な投資戦略を採用し、年間15%以上(2024年度実績は+17.35%)のリターンを目指すヘッジファンドです。

「1000万円の運用」を重視する方にとって、アクション合同会社への分散投資は、リスクを抑えながら安全に資産を築く上でおすすめの投資先です。

最低投資額が500万円とヘッジファンドとしては比較的低く、役員陣や実績を公式サイトで公開するなど透明性が高いのが特徴です。

出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。

興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込むことで詳しい説明を受けてみましょう。

アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。

上記以外のヘッジファンドについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

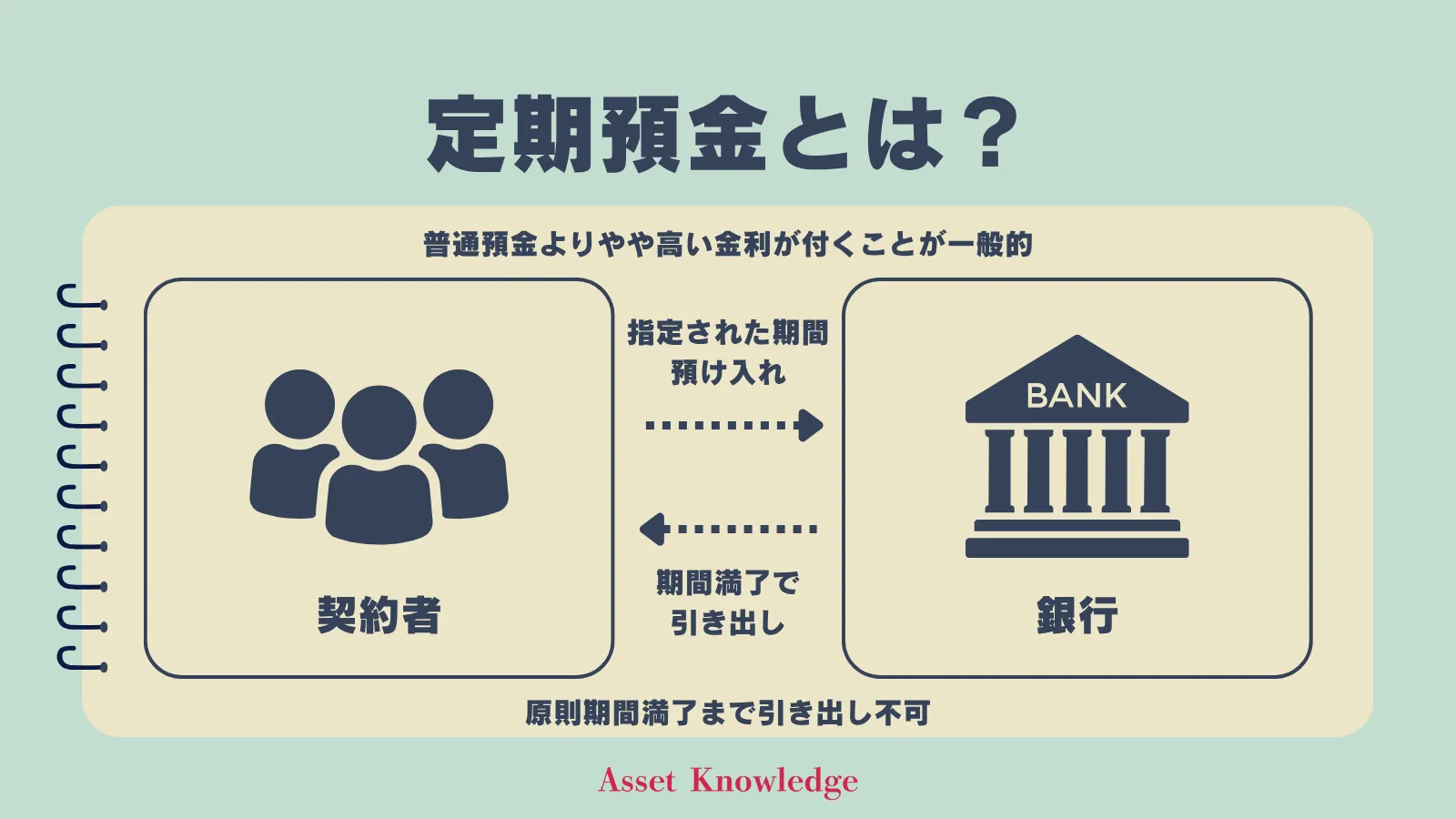

定期預金で1000万円を運用した場合

定期預金で年利0.7〜1.3%1,000万円を10年運用すると、10年後の資産は約1,072万〜1,138万円になります。

利息収入は72万〜138万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約57万〜110万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、定期預金と個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見てみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利0.7% | 年利1.0% | 年利1.3% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,021万円 | 1,030万円 | 1,040万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,035万円 | 1,051万円 | 1,067万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,072万円 | 1,105万円 | 1,138万円 |

元本が完全に保証されているためリスクを負わない定期預金ですが、念のためメリット・デメリットを確認しておきましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 安全性 | 元本保証で最も安全 | 利息収入が限定的 |

| 流動性 | 流動性が高くいつでも解約可能 | インフレ率を下回る可能性 |

| 保護制度 | 預金保険制度により1,000万円まで保護 | 長期的な資産増加は期待できない |

| 手続き | 手続きが簡単で投資知識不要 | (特に大きなデメリットなし) |

定期預金の運用がおすすめな人は次の通りです。

- 確実性を最重視する方

- リスクを一切取りたくない方

- 短期間の資金保管を考えている方

- 個人向け国債と同等の安全性を求める方

1000万円の預け先で迷っている方は、定期預金の金利ランキングや他の運用方法も比較した下記の記事をご覧ください。

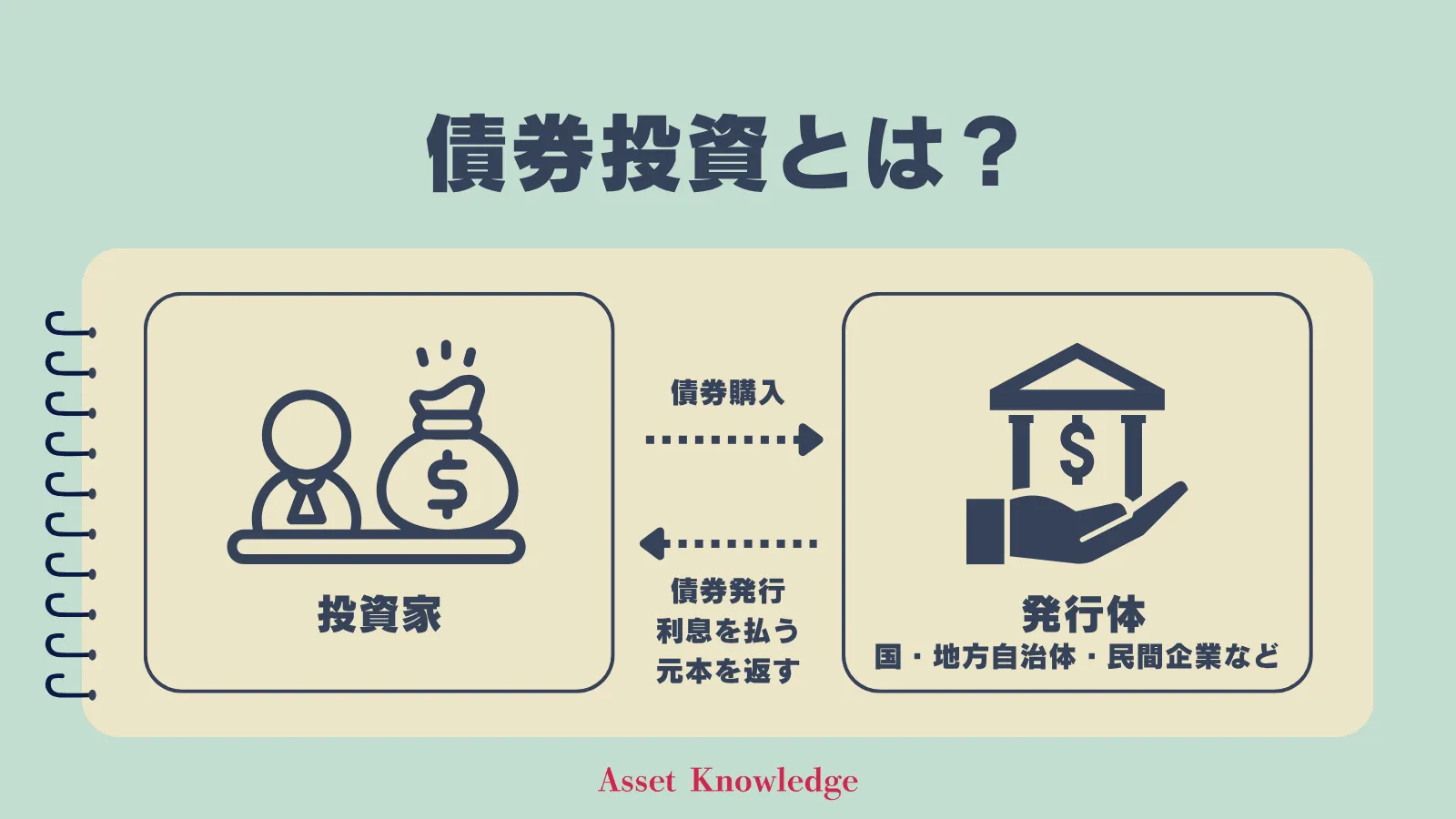

債券で1000万円を運用した場合

債券で年利0.5〜2%1,000万円を10年運用すると、10年後の資産は約1,051万〜1,219万円です。

利息収入は51万〜219万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約41万〜175万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、債券と個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見てみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利0.5% | 年利1.25% | 年利2.0% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,015万円 | 1,038万円 | 1,061万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,025万円 | 1,064万円 | 1,104万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,051万円 | 1,132万円 | 1,219万円 |

債券の特徴やメリット・デメリットも確認しておきましょう。

- 個人向け国債と同等の安全性

- やや高い利回りが期待できる

- 満期まで保有すれば元本保証

- 安定した利息収入を得られる

- 外国債券は為替リスクが発生

- 金利上昇時に価格下落の可能性

- 流動性が預金より劣る場合がある

- 信用リスクが存在する商品もある

一長一短はありますが、債券の運用がおすすめな人は次の通りです。

- 安定した利息収入を求める方

- 個人向け国債からステップアップしたい方

- リスクを抑えつつ預金より高い利回りを狙いたい方

- 満期まで保有できる中長期投資を考えている方

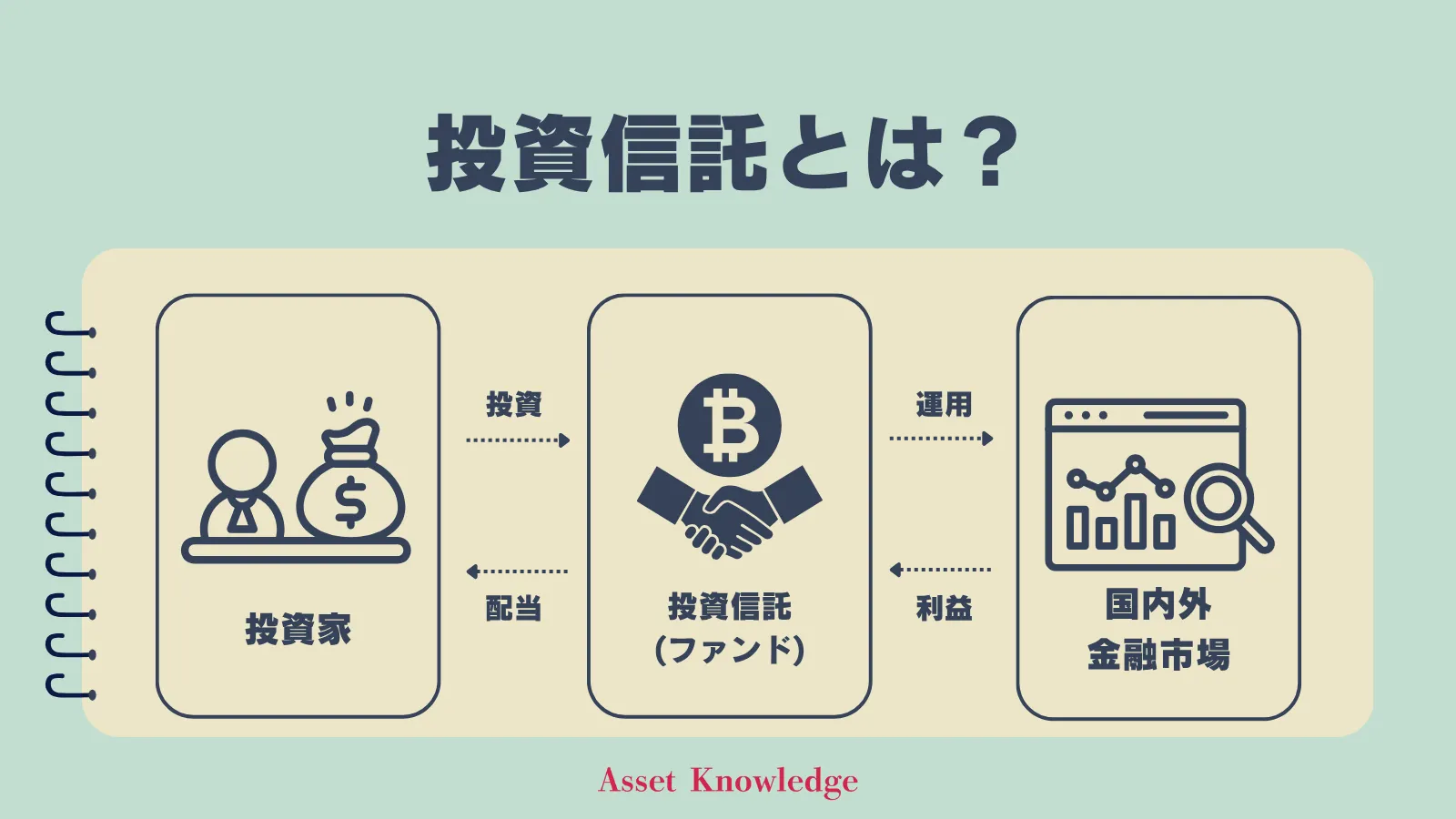

投資信託で1000万円を運用した場合

投資信託で年利3〜5%1,000万円を10年運用すると、10年後の資産は約1,344万〜1,629万円になります。

利息収入は344万〜629万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約274万〜501万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、投資信託と個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見てみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利3% | 年利4% | 年利5% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,093万円 | 1,125万円 | 1,158万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,159万円 | 1,217万円 | 1,276万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,344万円 | 1,480万円 | 1,629万円 |

少額から分散投資が可能で、個人向け国債よりも高いリターンを狙える魅力的な運用方法です。

ここで投資信託の特徴を確認しておきましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 少額分散 | 少額から分散投資が可能 | 元本保証がない |

| リターン性 | 個人向け国債より高いリターンが期待 | 運用成績により損失発生の可能性 |

| 種類の豊富さ | 株式型やバランス型など種類が豊富 | 手数料がかかる |

| 初心者適性 | プロが運用するため専門知識不要 | 市場変動の影響を受けやすい |

投資信託の運用がおすすめな人は次の通りです。

- 長期的な資産形成を目指す方

- 個人向け国債より高いリターンを求める方

- 分散投資でリスクを軽減したい方

- 投資の専門知識がない初心者の方

株式型やバランス型など様々な種類があり、リスク許容度に応じて選択できます。

もし個人向け国債よりも高いリターンを期待し、具体的な商品選びに迷っているなら、人気の投資信託のランキングをチェックしてみましょう。

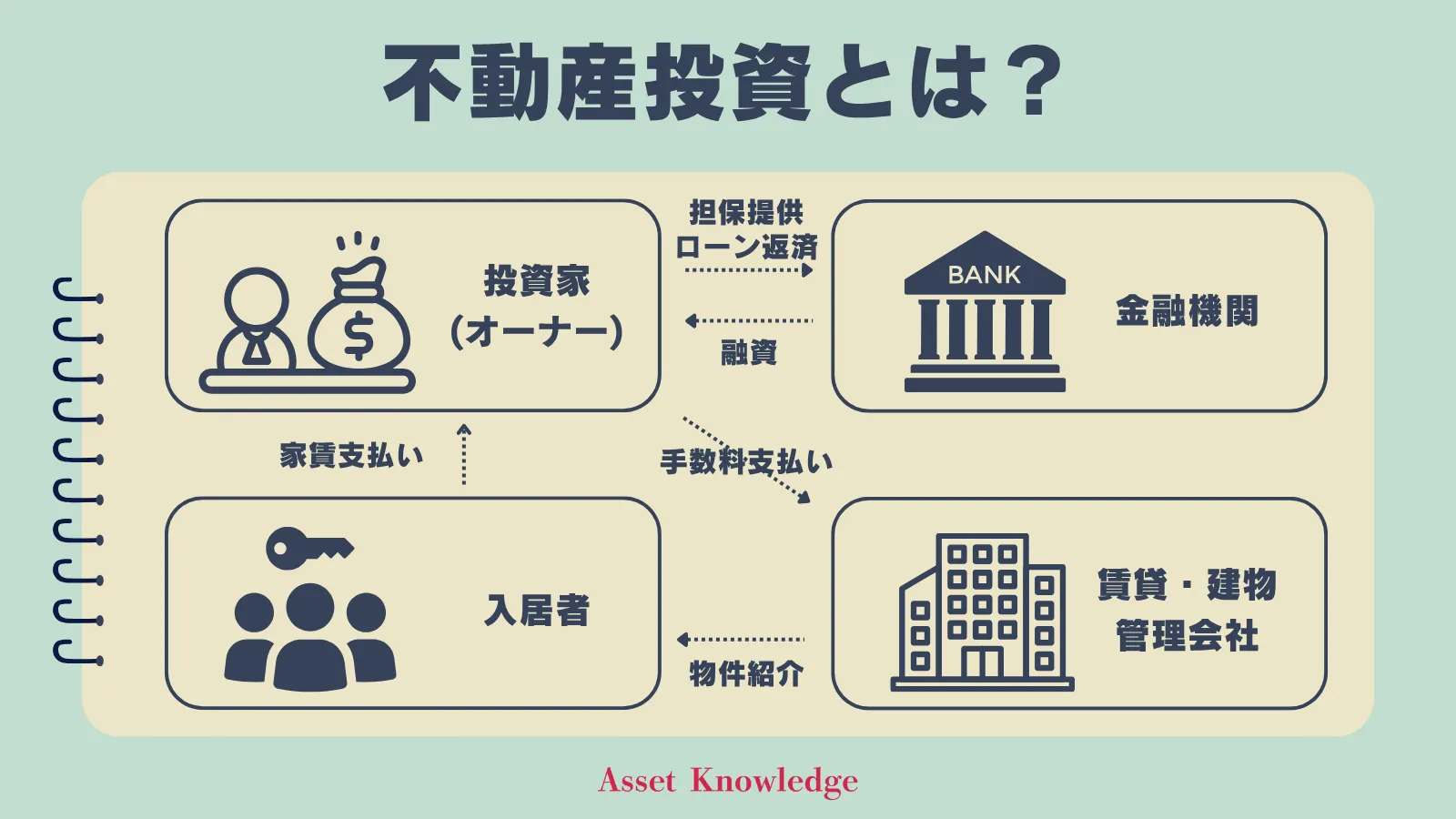

不動産投資で1000万円を運用した場合

不動産投資で年利3〜8%1,000万円を運用すると、約1,344万〜2,159万円です。

利息収入は344万〜1,159万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約274万〜923万円の利益が手元に残ります。

それでは、不動産投資と個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見てみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利3% | 年利5.5% | 年利8% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,093万円 | 1,174万円 | 1,260万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,159万円 | 1,307万円 | 1,469万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,344万円 | 1,708万円 | 2,159万円 |

家賃収入と物件価格上昇の両方からリターンを得られるのが特徴で、個人向け国債と比べて高い利回りが期待できます。

不動産投資のメリットとデメリットを確認していきましょう。

- 高い利回りが期待できる

- 家賃収入と値上がり益の二重収益

- インフレに強い実物資産

- レバレッジ効果で投資効率向上

- 空室リスクがある

- 修繕費用などの維持コストが発生

- 流動性が低く売却に時間がかかる

- 物件選びや管理に手間がかかる

不動産投資の運用がおすすめな人は次の通りです。

- 長期保有を前提とした投資を考える方

- インフレヘッジ効果を求める方

- 家賃収入による定期的なキャッシュフローを重視する方

- 不動産投資の知識習得に時間をかけられる方

ただし、物件選びや管理に専門知識と時間が必要で、空室リスクや修繕費用が必要になる点には注意が必要です。

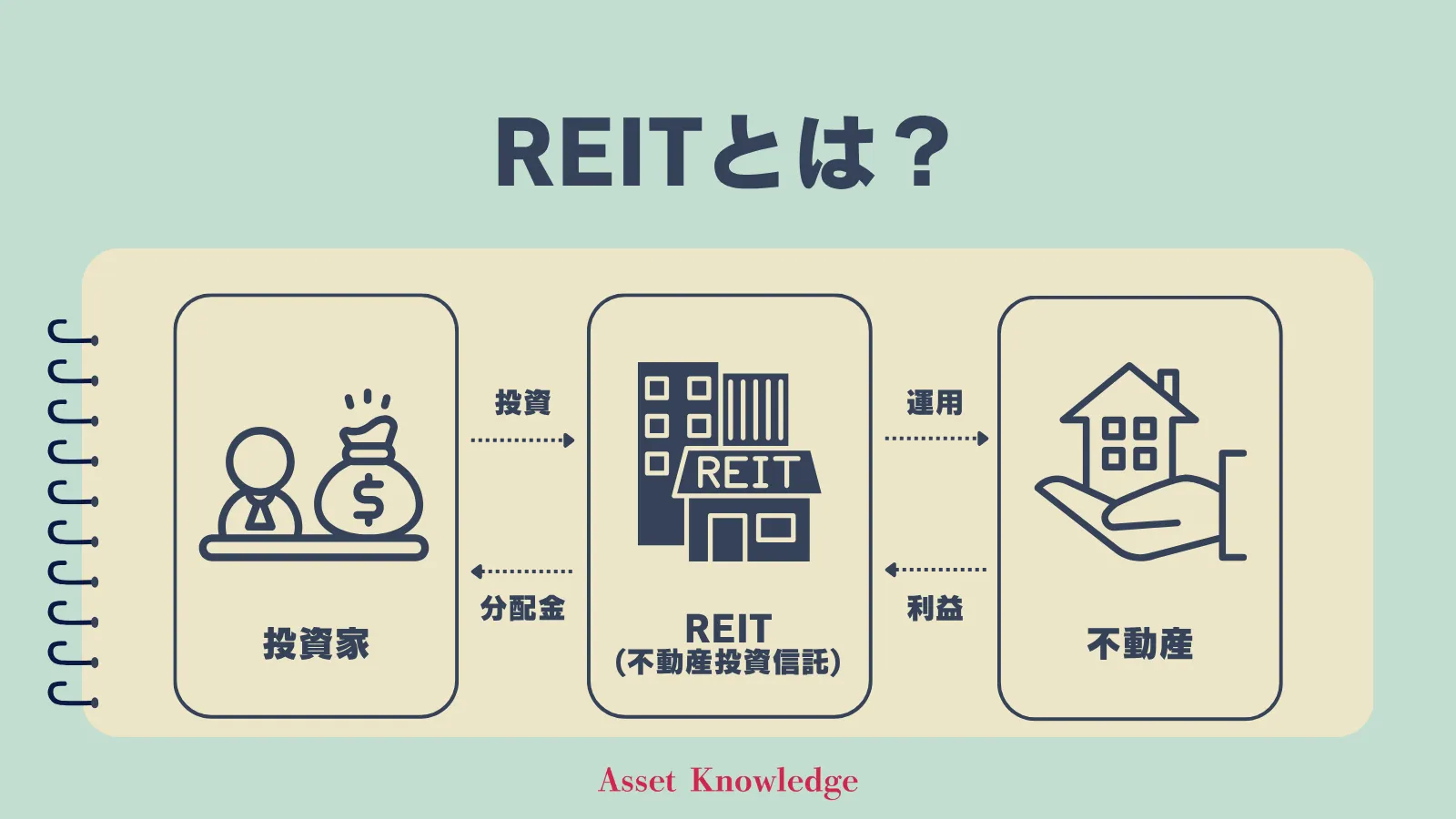

REITで1000万円を運用した場合

REITで年利3.5〜5%で1,000万円を運用すると、約1,410万〜1,629万円への増加を期待できます。

利息収入は410万〜629万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約326万〜501万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、REIT(不動産投資信託)と個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見てみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利3.5% | 年利4.25% | 年利5.0% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,109万円 | 1,133万円 | 1,158万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,188万円 | 1,231万円 | 1,276万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,411万円 | 1,516万円 | 1,629万円 |

REITは不動産投資信託として、実物不動産の投資より少額から始められ、流動性も高いのが魅力的な運用方法です。

そんなREITのメリット・デメリットを確認していきましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 少額投資 | 少額から不動産投資が可能 | 不動産市況の影響を受けやすい |

| 流動性 | 流動性が高く売買しやすい | 金利変動により価格が左右される |

| 分散投資 | 複数物件への分散投資でリスク軽減 | 元本保証がない |

| 利回り | 個人向け国債より高い分配金利回り | 分配金が変動する可能性がある |

REITの運用が向いている人は次の通りです。

- 不動産投資に興味があるが直接投資は避けたい方

- 少額から不動産投資を始めたい方

- 流動性を保ちながら高い利回りを求める方

- 物件管理の手間をかけたくない方

個人向け国債より高い分配金利回りが期待でき、複数の不動産に分散投資されるためリスクも軽減されます。

ただし、不動産市況や金利変動の影響を受けやすく、元本保証はありません。

実物のある不動産投資を始める前の入門として、または分散投資の一部として活用する方法がおすすめです。

不動産投資信託(REIT)の詳しい情報については、下記の記事も参考にしてください。

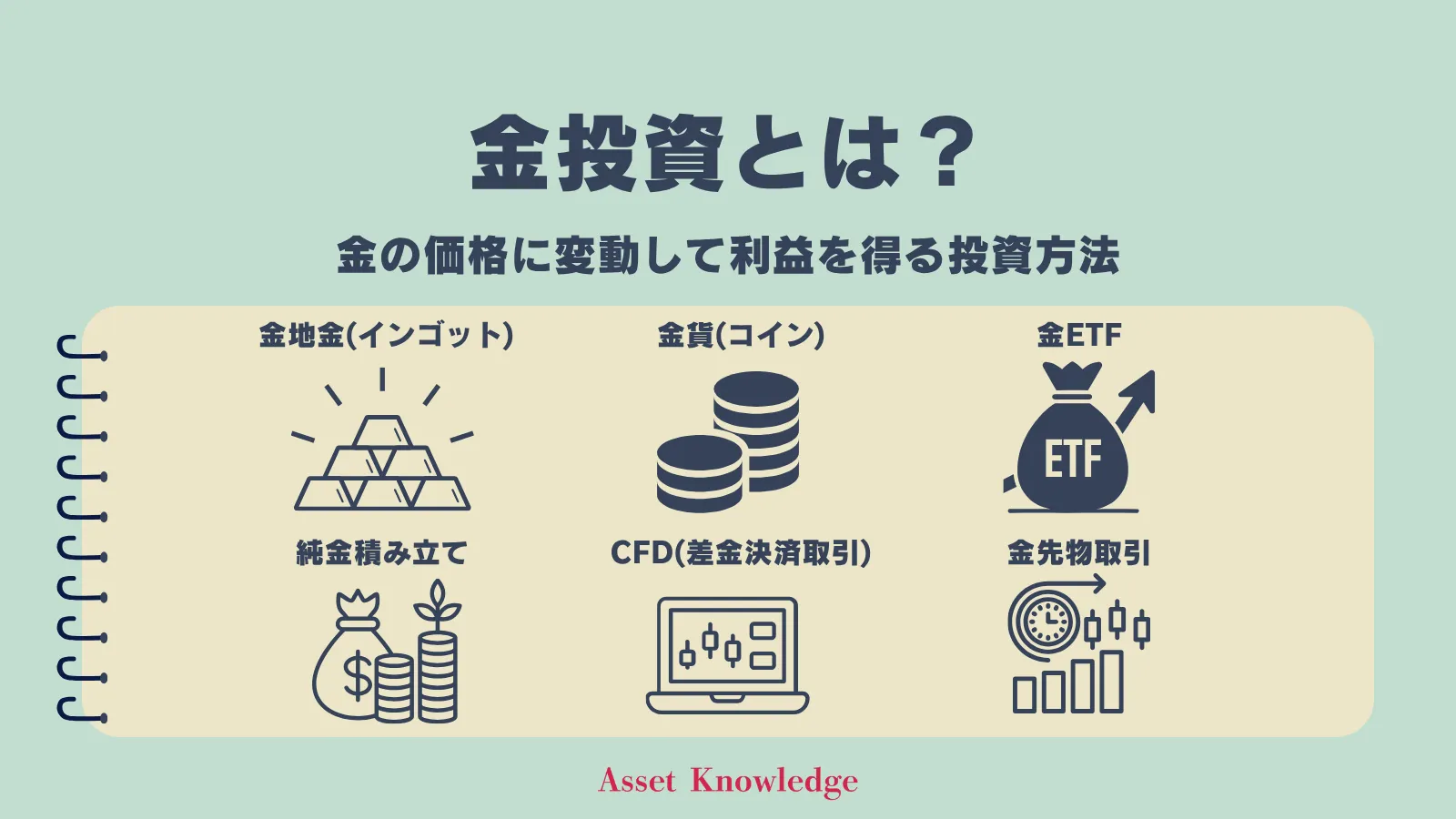

金投資で1000万円を運用した場合

金投資で年利3〜5%1,000万円を運用すると、約1,344万〜1,629万円への増加を期待できます。

利息収入は344万〜629万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約274万〜501万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、金投資と個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見てみましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利3% | 年利4% | 年利5% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,093万円 | 1,125万円 | 1,158万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,159万円 | 1,217万円 | 1,276万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,344万円 | 1,480万円 | 1,629万円 |

貨幣価値の低下から資産を守るインフレヘッジ効果があり、経済市場が不安定でも資産防衛手段として有効な投資方法です。

金利やインフレなどさまざまな経済要因を受けやすい金投資のメリット・デメリットを確認してみましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| インフレヘッジ | インフレヘッジ効果がある | 配当や利息収入がない |

| 安全資産 | 経済不安時の資産防衛に有効 | 価格変動が大きい |

| 実物資産 | 実物資産として価値が安定 | 短期的な損失リスクがある |

| 世界共通性 | 世界共通の価値を持つ | 保管コストがかかる場合がある |

金投資の運用が向いている人は次の通りです。

- インフレ対策を重視する方

- 経済不安に備える資産防衛を考える方

- ポートフォリオの分散投資を図りたい方

- 長期的な価値保存を重視する方

個人向け国債と異なり、配当や利息収入はありませんが、価格上昇によるキャピタルゲイン(利益)が期待できます。

ただし、価格変動が大きく短期的には損失リスクもあるため、資産全体の5〜10%程度を目安とした分散投資での活用が一般的です。

金投資でキャピタルゲインを狙い、さらに手軽さと分散効果を求めるなら、下記記事を参考に金ETF(上場投資信託)の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

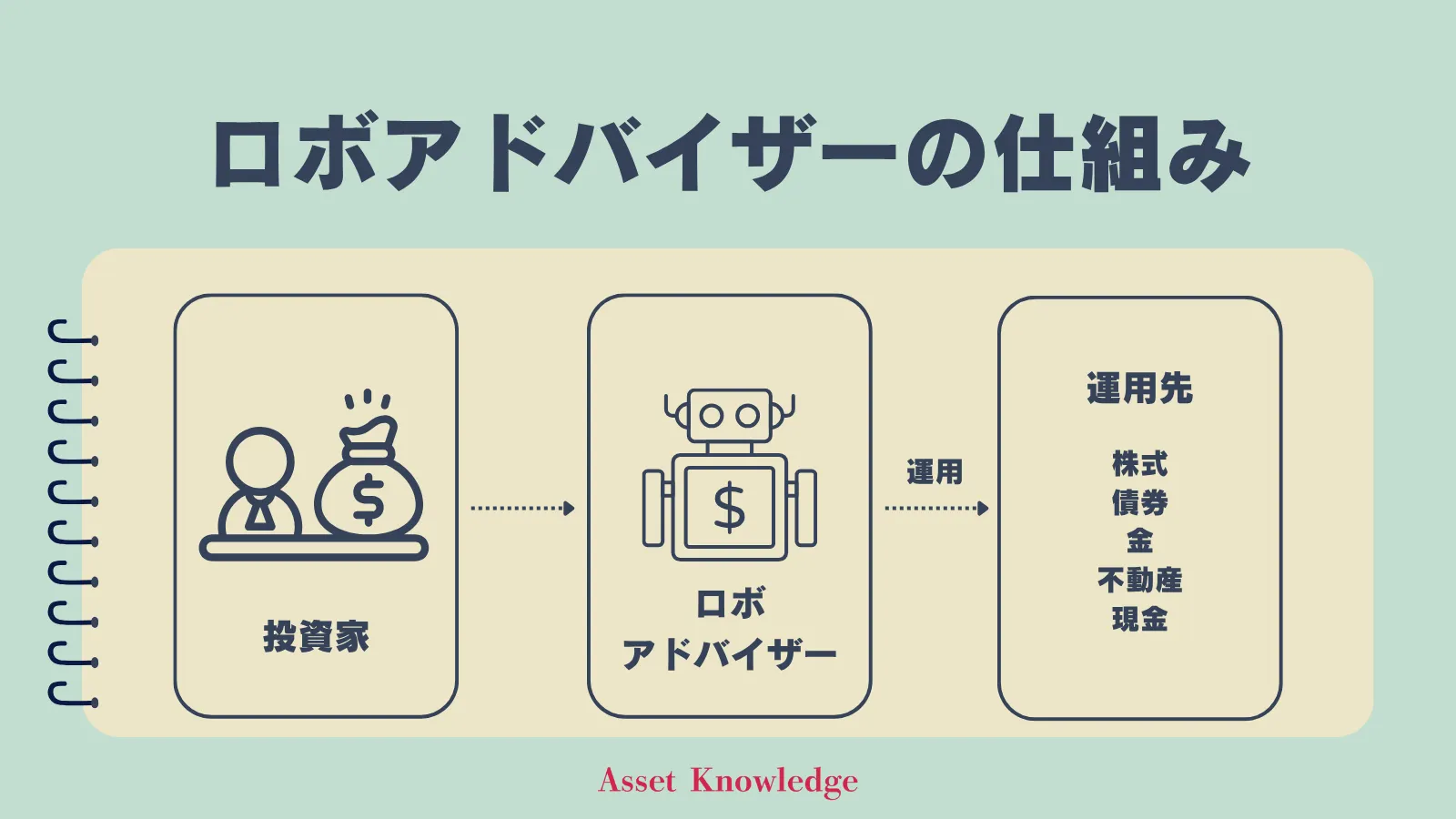

ロボアドバイザーで1000万円を運用した場合

ロボアドバイザーで年利3〜6%1,000万円を運用すると、約1,344万〜1,790万円への増加を期待できます。

利息収入は344万〜790万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約274万〜629万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、ロボアドバイザーと個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見ていきましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利3% | 年利4.5% | 年利6% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,093万円 | 1,141万円 | 1,191万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,159万円 | 1,246万円 | 1,338万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,344万円 | 1,553万円 | 1,791万円 |

AI技術を活用した自動の運用により、個人向け国債よりも積極的な資産形成ができる運用法です。

手間なしのロボアドバイザーですが、デメリットもあるので確認してみましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 内容 | AI技術による自動運用 | 市場変動リスクがある |

| 初心者向け | 投資知識がなくても始められる | 元本保証がない |

| 自動調整機能 | リスク許容度に応じた自動調整 | 年0.5〜1%程度の手数料が発生 |

| リバランス機能 | 自動リバランス機能あり | 運用方針の細かい調整ができない |

ロボアドバイザーの運用が向いている人は次の通りです。

- 投資初心者で分散投資を始めたい方

- 投資の知識や時間がない方

- 自動的な資産管理を求める方

- 少額から本格的な投資を始めたい方

リスク許容度に応じて自動的にポートフォリオを調整し、定期的なリバランスもおこなってくれるため、投資の手間を大幅に軽減できます。

ただし、市場変動により元本割れする可能性があるため、長期投資を前提とした運用を意識しましょう。

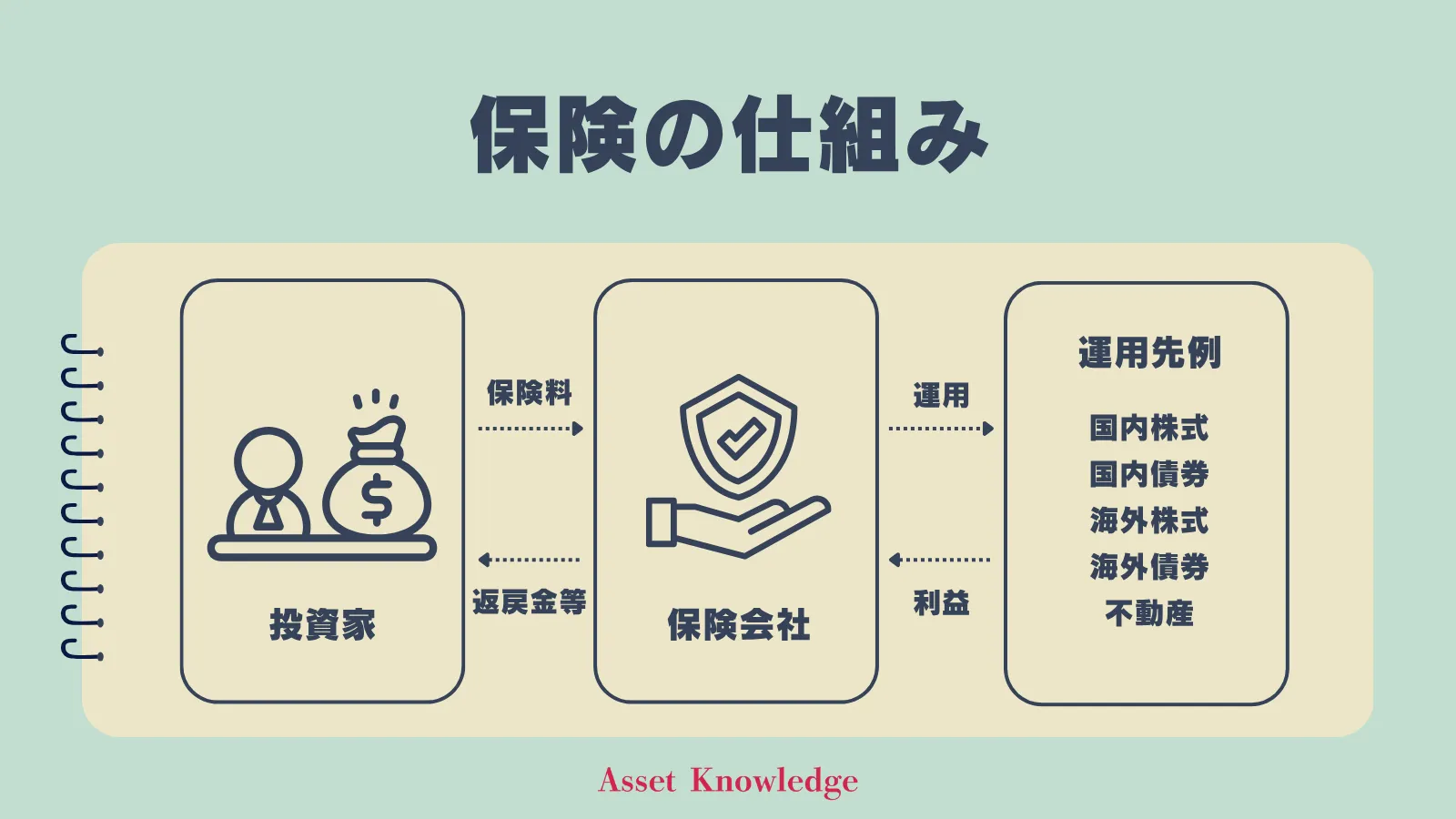

保険で1000万円を運用した場合

保険で年利1〜2%1,000万円を運用すると、約1,105万〜1,219万円への増加を期待できます。

利息収入は105万〜219万円となり、税引き後(20.315%の税金を差し引く)では約84万〜174万円の利益が手元に残る計算です。

それでは、保険商品と個人向け国債の10年間の運用結果を比較した表を見ていきましょう。

ここでは、2025年の個人向け国債の最新年利(10年変動金利型の年1.66%)で算出しています。

| 運用期間 | 個人向け国債 (年利1.66%) | 年利1% | 年利1.5% | 年利2% |

|---|---|---|---|---|

| 3年 | 1,050万円 | 1,030万円 | 1,046万円 | 1,061万円 |

| 5年 | 1,086万円 | 1,051万円 | 1,077万円 | 1,104万円 |

| 10年 | 1,180万円 | 1,105万円 | 1,161万円 | 1,219万円 |

終身保険や個人年金保険などの貯蓄型保険は、個人向け国債と同程度の安全性を持ちながら、万一の保障も付帯されています。

貯蓄機能を兼ね備えた保険が人気のようですが、メリット・デメリットも明確にしておきましょう。

- 個人向け国債と同程度の安全性

- 万一の保障も付帯される

- 保障と資産形成を同時に実現

- 強制的な貯蓄効果がある

- 途中解約時に元本割れの可能性

- 流動性が低い

- 年利が低め(1〜2%)

- 長期間の継続が必要

保険の運用が向いている人は次の通りです。

- 保障と資産形成を同時におこないたい方

- 長期間確実に保険料を支払い続けられる方

- 強制的な貯蓄効果を求める方

- 安全性を重視しつつ保障も欲しい方

保険は基本的に長期間の継続が前提となるため、家計状況を十分検討した上で加入することが大切です。

資産1000万円を超えたら知っておきたいこと

資産1,000万円の水準に達した人の割合や、資産を守る為の注意点について解説します。

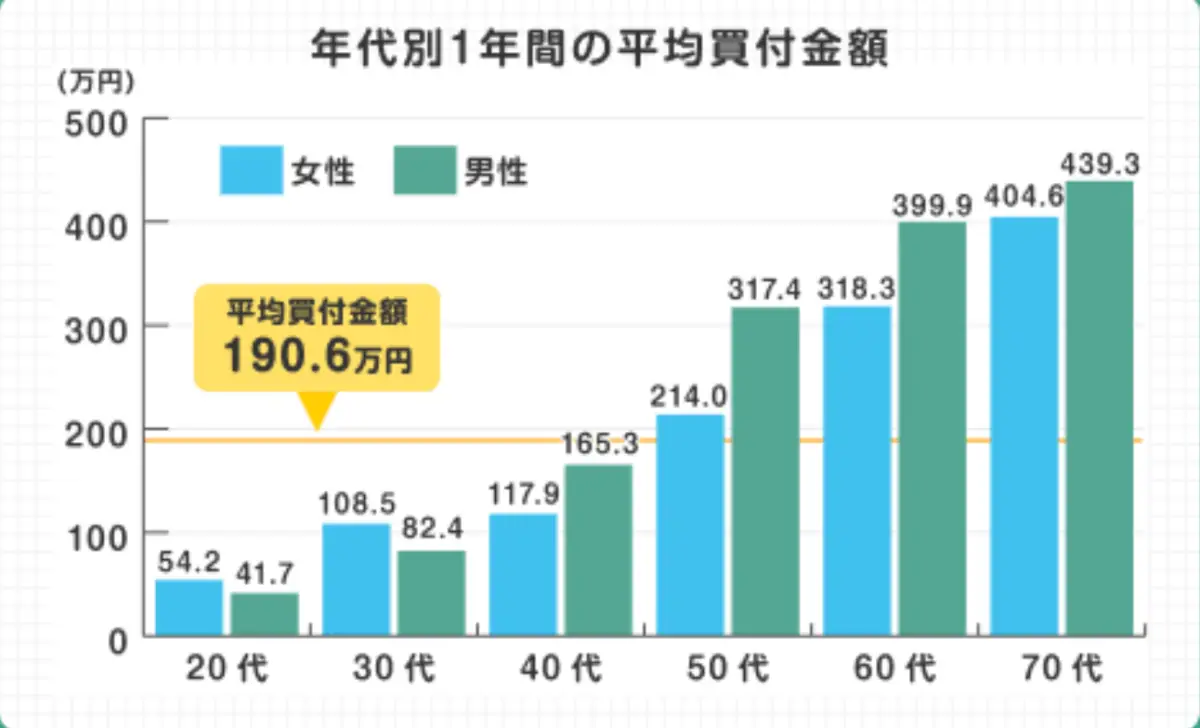

資産1000万円を所有している人の割合

資産1,000万円以上を保有している人の割合は、全世帯の約30%で、単身世帯では約21.9%、二人以上世帯では約31.2%です。

これは、世帯単位では約3人に1人が達成している計算になります。

ただ、この数字は年齢や職業によって大きく変動し、50代以降では退職金や長年の蓄積により割合が高くなる傾向があることは覚えておきましょう。

一方で、残り約7割の世帯は1,000万円未満であることから、この水準に到達することは「上位層」です。

1億円以上の富裕層が全世帯の2.7%であることを考えると、1,000万円は資産形成の重要な通過点といえます。

「上位層」からさらに上のステージ、そして富裕層を目指すなら、1,000万円という資産を効率良く増やすために、専門的な運用戦略を持つヘッジファンドの活用が有効です。

資産1000万円で暮らせる年数

資産1,000万円で暮らせる期間は、日本人の平均支出額である月25万円の支出なら約3年4カ月です。

総務省の統計では、月間で必要な生活費は1世帯あたり約23万〜26万円が標準的とされています。

たとえば、1,000万円を最も標準的な約23万〜26万円で毎月取り崩すと40カ月程度で底をつく計算です。

たとえ月20万円に支出を切り詰めても約4年2カ月、月30万円なら約2年9カ月であっという間に資産1,000万円が底をつくことになります。

こういった事実から『老後資金としての1,000万円』は全く十分とはいえない金額です。

そのため、まずは個人向け国債のような安全な資産運用から始めて、投資信託やREITなど収益性の高い商品も組み合わせる分散投資が効果的でしょう。

「1,000万円が老後資金として不十分」という課題を解決し、効率良く資産を増やすための具体的な運用先を知りたい方は、こちらの記事で詳しく確認しましょう。

資産1000万円を超えたらすべきこと

資産が1,000万円を超えたら、預け先や運用方法を見直しましょう。

というのも、預金保険制度では1金融機関あたり1,000万円までしか保護されないからです。

ある日突然、預け先の金融機関が破綻したら、1,000万円を超えた分のお金はあなたの手元に戻ってきません。

預金保険制度とは?

金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度。

預金が1,000万円を超えた場合の具体的な対策としては、複数の金融機関へ1,000万円未満を目安に資産を分散して預け入れることです。

また、生活防衛のための資金・短期目的の資金・余剰資金に分け、それぞれに適した運用方法を選びましょう。

たとえば、余剰資金で国債やiDeCo(個人型確定拠出年金)、短期目的の資金でNISA、それでも余裕があれば投資信託などへ分散投資をする、といった方法です。

それでは、目的別に資産配分を考える際の基本的な方針をまとめた表を見ていきましょう。

| 目的 | 期間 | 適切な商品 |

|---|---|---|

| 緊急資金 | すぐ使う可能性 | 普通預金・定期預金 |

| 短期目的 | 1-3年以内 | 個人向け国債・定期預金 |

| 中長期投資 | 5年以上 | NISA(投資信託・株式) |

| 老後資金 | 20年以上 | iDeCo(投資信託) |

大切なのは、投資は必ず余剰資金で生活に支障のない範囲でおこなうことです。

仮に医療費や住宅修繕費などの急な出費があっても対応できるように、最低でも生活費の6ヶ月〜1年分は現金で確保しましょう。

中長期投資や老後資金として「守り」だけでなく、積極的な資産拡大を追求したいのであれば、NISAやiDeCoと並行して、プロが運用するヘッジファンドの活用もご検討ください。

個人向け国債の購入手順

個人向け国債の購入は5つのステップで完了します。

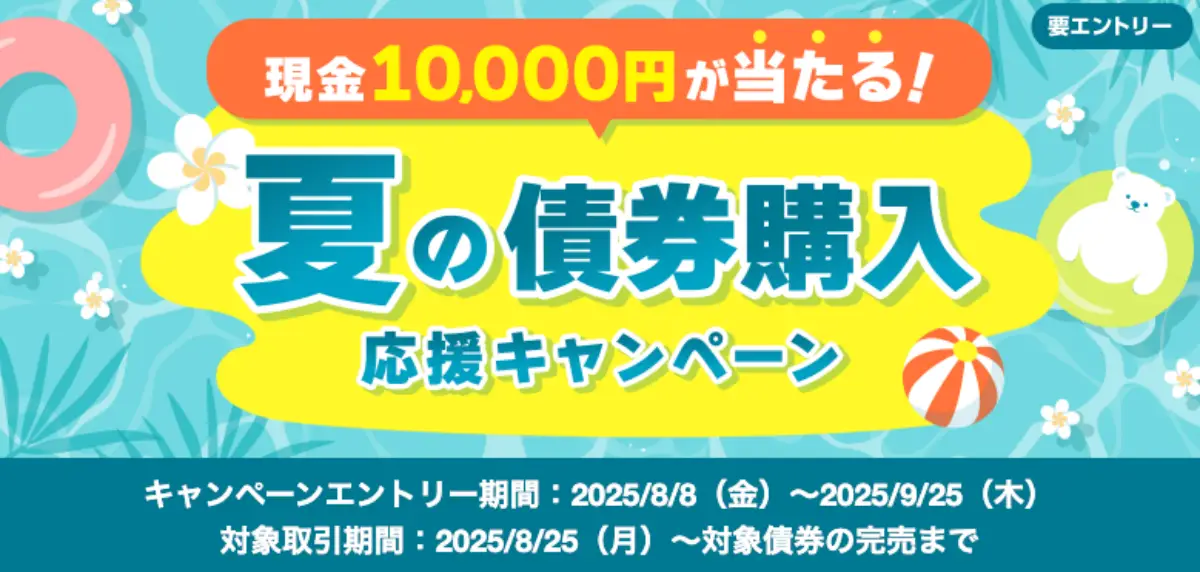

金融機関(銀行・証券会社・郵便局)を選ぶ

個人向け国債は、都市銀行、地方銀行、証券会社、ゆうちょ銀行などの金融機関で購入が可能です。

普段利用している銀行や、投資信託などの取引実績がある証券会社を選ぶと手続きがスムーズでしょう。

国債を購入する機関を選ぶ際にチェックすべきポイントは次のとおりです。

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 特典 キャンペーン | 新規口座開設者向けの特典など |

| オンライン機能 | ネット取引の使いやすさ 機能性 |

| サポート体制 | 窓口相談サービスの充実度 |

| 利便性 | アクセスのしやすさ 営業時間 |

たとえ手数料が無料でも、キャンペーン特典の有無で実質的な利回りに差が生まれます。

必ず、複数の機関の比較検討をおこないましょう。

口座を開設する

国債を購入するには、まず選んだ金融機関で専用の口座を開設する必要があります。

銀行なら普通預金口座、証券会社では総合証券口座が一般的です。

すでに同じ金融機関で口座を持っている場合は、あらためて開設する必要がないケースもあります。

金融機関によっては、開設完了までに数日〜1週間ほどかかるので余裕を持って計画を立てましょう。

最近ではオンラインで開設できる機関も増えており、わざわざ店舗へ行かずに購入が完了します。

国債を購入する際の注意点を確認しておきましょう。

- 手数料の確認

- キャンペーン情報の比較

- 必要書類や名義の確認

国債の口座開設時に必要書類の不備やキャンペーン条件の見落としは多いです。

せっかくの投資機会やお得な特典を逃さないよう事前に必要書類を準備し、キャンペーンの適用条件や期限をしっかり確認しましょう。

また、口座開設には数日から1週間程度かかる場合が多いため、国債の募集期間に余裕を持って申し込むことが大切です。

必要書類を準備する

個人向け国債を購入する前に、本人確認書類や公的機関の証明書を準備しましょう。

国債申込時に必要なものは次のとおりです。

| 書類の種類 | 具体例 | 備考 |

|---|---|---|

| 本人確認書類 | 運転免許証 マイナンバーカード 健康保険証 | 健康保険証の場合は補完書類が必要 |

| マイナンバー確認 | 通知カード マイナンバーカード | どちらか一方でOK |

| 印鑑 | 実印または認印 | 金融機関により異なる |

| 補完書類 | 住民票など | 健康保険証利用時のみ必要 |

※住民票は、発行から3か月以内のものが必要です。

事前に必要書類を確認し、不備がないようにしましょう。

購入申し込みをする

国債を購入するには、まず選んだ金融機関で専用の口座を開設する必要があります。

銀行なら普通預金口座、証券会社では総合証券口座が一般的です。

すでに同じ金融機関で口座を持っている場合は、あらためて開設する必要がないケースもあります。

金融機関によっては、開設完了までに数日〜1週間ほどかかるので余裕を持って計画を立てましょう。

最近ではオンラインで開設できる機関も増えており、わざわざ店舗へ行かずに購入が完了します。

国債を購入する際の注意点を確認しておきましょう。

- 手数料の確認

- キャンペーン情報の比較

- 必要書類や名義の確認

国債の口座開設時に必要書類の不備やキャンペーン条件の見落としは多いです。

せっかくの投資機会やお得な特典を逃さないよう事前に必要書類を準備し、キャンペーンの適用条件や期限をしっかり確認しましょう。

また、口座開設には数日から1週間程度かかる場合が多いため、国債の募集期間に余裕を持って申し込むことが大切です。

購入代金を支払う

購入申し込み完了後、指定した口座から購入代金が自動的に引き落とされます。

国債の購入代金引き落とし日は、募集期間最終日の翌営業日に指定口座から引き落とされるのが一般的です。

万が一、残高不足で指定日に引き落としができない場合、購入手続きが進まずキャンセルされてしまう場合があるので注意しましょう。

正常に引き落としが完了した場合は、1週間〜10日ほどで取引報告書や残高証明書が郵送されてきます。

その後、購入した国債は電子化されて口座で管理され、購入から約1か月後には最初の利子支払日の案内が届きます。

郵送で届いた取引の支払い案内書などはファイリングして、大切に保存をしておきましょう。

個人向け国債での1000万円運用に関連するよくある質問

個人向け国債での運用を検討する際によく寄せられる疑問にお答えします。

まとめ|個人向け国債と他の金融商品を比較して1000万円の最適な運用方法を見つけよう

個人向け国債は、元本保証と最低金利の制度により、非常に安全性の高い金融商品です。

しかし、現状の金利水準では年利1%前後が限界であり、インフレや物価上昇を考慮すると、実質的な資産価値は目減りは避けられません。

そこで注目されているのが、分散投資によるリスクヘッジと利息収入の両立です。

1,000万円というまとまった資金を、国債だけに集中させるのではなく、複数の金融商品に分けて運用することで、安定性と成長性が期待できます。

そんな中、近年注目されているのがこれまでの株式や債券とは異なる新しい資産に投資する手法である「オルタナティブ投資」です。

オルタナティブ投資の特徴を確認してみましょう。

- 高い利回り(年利7〜11%)

- インフレに左右されない

- リスク分散効果が高い

- オルタナティブ投資対象の市場規模は近年大幅に拡大

オルタナティブ投資の詳細は、以下の記事で解説しています。