「ソフトバンク社債は買うべき?」

「高利回りだけど危険性が心配」

第67回社債は年利3.98%で11月26日に正式決定し11月27日から募集開始。募集開始から数日で完売しました。

ソフトバンク社債は年利1.38%~4.75%という銀行預金の数千倍の利回りで個人投資家から注目を集めていますが、その裏には見過ごせないリスクが潜んでいます。(※最新の第67回は年利3.98%で確定・完売済み)

実際、発行体であるソフトバンクグループは2019年から2023年の間に3度の巨額赤字を計上し、2024年に4年ぶりの黒字転換を果たしたものの、海外格付け会社からは依然として「投機的水準」の評価を受けています。

劣後特約付きの銘柄では、倒産時にほとんど資金が戻らない可能性もあり、「高利回り」の代償として相応のリスクを負うことになります。

この記事では、ソフトバンク社債が「危険」と言われる7つの理由から、それでも投資する価値があるのか、そしてより安全に高利回りを狙える代替投資先まで、投資判断に必要な情報をすべて解説します。

特に500万円以上の資産をお持ちの方は、リスクとリターンのバランスを慎重に検討する必要があるでしょう。

ソフトバンク社債より高い利回りを求める方は、おすすめヘッジファンド2選をご覧ください。年利12%~17%の実績を持つファンドを詳しく紹介しています。

ソフトバンクグループの概要

多くの方がソフトバンクと聞くと携帯キャリアを連想されるかもしれません。

しかし、ソフトバンクグループ株式会社は携帯事業を行う会社とは別の純粋持株会社です。

1981年に孫正義氏が設立した同社は、現在1254社もの子会社を抱える巨大投資企業へと成長しました。

主な事業は、IT・AI・半導体・ロボットなど最先端分野の企業への投資です。

| 事業セグメント | 事業内容 |

|---|---|

| 持株会社投資事業 | 直接または子会社を通じた幅広い企業への投資 |

| ソフトバンク・ビジョン・ ファンド事業 | 巨大ファンドを通じたテクノロジー分野への投資 |

| ソフトバンク事業 | 携帯サービスやICTサービスの提供(ソフトバンク株式会社など) |

| アーム事業 | 買収した英国半導体設計企業アーム社を中心とした事業 |

ソフトバンクでは、株式の取得や売却、配当金の受け取りで多くの収益を生み出しています。

さらに、資本金は約2,388億円にのぼり、投資会社として世界でも有数の規模を誇っています。

ソフトバンク社債の基本とは?

ソフトバンク社債には、携帯キャリアのソフトバンク株式会社が発行するものと、持株会社のソフトバンクグループ株式会社が発行するものがあります。

一般的に「ソフトバンク社債」と呼ばれるのは、より高い利回りが期待できるソフトバンクグループの社債です。

社債とは、企業が事業資金を調達する目的で投資家に発行する有価証券です。

投資家は社債を購入して満期まで保有すれば、定期的に利子を受け取り、満期時には元本が戻ってきます。

ソフトバンク社債の特徴を以下の項目で解説していきます。

ソフトバンクグループの個人向け社債が注目を集める

ソフトバンク社債は、機関投資家向けと個人投資家向けの2種類に分けられます。

| ソフトバンク社債 | 最低投資額 |

|---|---|

| 機関投資家向け | 1億円 |

| 個人投資家向け | 100万円 |

機関投資家向けは最低投資額が1億円と高額ですが、個人向けは100万円から購入可能です。

個人向け社債は他社と比べて相対的に高利回りなため、発行から数時間で完売する人気商品となっています。

特に福岡ソフトバンクホークスボンドという愛称で親しまれ、多くの個人投資家が注目しています。

個人向け社債では珍しい存在

日本の社債市場では、ソフトバンク社債のように個人向けに小口化された社債はまだ少数派です。

多くの企業は機関投資家向けの大口社債を中心に発行しており、個人が購入できる機会は限られています。

しかし、ソフトバンクグループは積極的に個人向け社債を発行し、一般投資家にも門戸を開いている点が特徴的です。

また、100万円という比較的手が届きやすい金額設定も、個人投資家から支持される理由のひとつでしょう。

高利回りが最大の魅力

ソフトバンク社債の最大の魅力は、なんといっても高い利回りです。

銀行預金の金利が0.001%程度の時代に、ソフトバンク社債は年利3.50%~4.10%(第67回・仮条件)という魅力的な利回りを提供しています。過去の発行実績では年利1.38%~4.75%の範囲で推移してきました。

【確定】第67回社債の利回り(2025年11月26日決定・完売済み)

- 正式利率:年3.98%(税引前)

税引後:年3.171% - 100万円投資の場合

年間3.98万円(半年ごと1.99万円)の利息 - 7年満期まで保有

利息総額27.86万円(税引前) - 募集結果

2025年11月27日募集開始、数日で完売

他社の個人向け社債が0.3%~3.15%程度であることを考えると、その差は歴然としています。

ただし、高い利回りには相応のリスクが伴うことも理解しておく必要があるでしょう。

主要な個人向け社債の概要

| 銘柄タイプ | 代表的な利率 | 期間 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 無担保普通社債 | 1.38%~3.15% | 6~7年 | 最も一般的なタイプ |

| 劣後特約付社債 | 2.40%~2.48% | 7年 | 弁済順位が低い |

| 利払繰延条項付社債 | 2.75%~4.75% | 35年 | 利払い延期の可能性 |

ソフトバンク社債では、普通社債と劣後債では格付けに差があり、劣後債のほうがリスクは高めです。

また、期間も6年から35年まで幅広く、投資家のニーズに合わせて選択できるようになっています。

格付け推移と投資判断への影響

| 評価機関 | 現在の格付け | 投資判断への影響 |

|---|---|---|

| JCR (国内) | A~BBB | 投資適格水準を維持 |

| S&P (海外) | BB+ | 投機的要素を示唆 |

| Moody’s (海外) | Ba3 | 相当の信用リスクを指摘 |

【完売済み】第67回社債の発行結果(2025年12月8日発行)

2025年11月13日に発表された第67回無担保社債の詳細をご紹介します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 銘柄名 | ソフトバンクグループ株式会社 第67回無担保社債 (愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド) |

| 社債タイプ | 無担保普通社債(劣後特約なし) |

| 発行総額 | 5,000億円 |

| 利率 | 年3.98%(税引前) 年3.171%(税引後) |

| 期間 | 7年 |

| 償還日 | 2032年12月8日 |

| 募集結果 | 2025年11月27日〜12月5日募集 募集開始から数日で完売 |

| 払込日 | 2025年12月8日 |

| 最低購入額 | 100万円(100万円単位) |

| 利払日 | 年2回(6月・12月) |

| 格付け | A(JCR) |

| 取扱証券会社 | SBI証券、野村證券、SMBC日興証券、 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 他 |

過去最大規模の6,000億円から5,000億円へ

前回の第65回社債(2025年5月発行)では6,000億円という過去最大規模でしたが、今回は5,000億円となっています。

一方で、利率は3.34%(第65回)から3.98%(第67回・確定)へ上昇しており、投資家にとっては魅力が増しています。

- 高利回り

→最大年4.10%は銀行預金(0.001%)の約4,000倍 - 募集期間が短い

→11月27日~12月5日のわずか9日間 - 完売済み

→募集開始から数日で完売(2025年12月上旬) - 使途は借入金返済

→新規投資ではなく既存債務の返済に充当

なぜ今このタイミングで5,000億円の調達?

調達資金は「借入金の返済」に充てると明記されており、新規事業投資ではなく既存債務の借り換えが目的です。

これは、継続的な借り換え依存の資金調達構造を示唆しており、長期的な財務健全性への懸念材料となっています。

判断のポイント

高利回りは魅力的ですが、「借り換え目的」という点は、より安定した代替投資先を検討する材料になります。

ソフトバンク社債は本当に危ないのか?理由を探る

高利回りが魅力のソフトバンク社債ですが、「危険」や「危ない」という悪い評判・デメリットも少なくありません。

なぜソフトバンク社債は危険と言われるのか、7つのリスクを詳しく解説していきます。

- リスク①:発行体の財務状況が不安定

- リスク②:信用格付けが低水準で推移

- リスク③:劣後特約付きの銘柄が存在

- リスク④:利払繰延条項付きの銘柄が存在

- リスク⑤:期限前償還される可能性

- リスク⑥:中途売却による元本割れリスク

- リスク⑦:インフレ負けする可能性

ソフトバンク社債の危険性①発行体の財務状況が不安定

ソフトバンク社債の最大のリスクは、発行体であるソフトバンクグループの財務状況が不安定であることです。

投資会社という性質上、同社の業績は投資先企業の株価変動に大きく左右され、過去5年間で大幅な乱高下を繰り返しています。

| 年度 | 純利益 | 自己資本比率 | 主な要因 |

|---|---|---|---|

| 2019年 | ▲9,616億円 | 27.2% | UberやWeWorkなどの評価損失 |

| 2020年 | 4兆9,879億円 | 18.3% | コロナバブルによる株価上昇 |

| 2021年 | ▲1兆7,080億円 | 12.3% | アリババ株式の暴落 |

| 2022年 | ▲9,701億円 | 23.3% | 継続的な投資損失 |

| 2023年 | ▲2,276億円 | 22.8% | 赤字幅は縮小も依然として不安定 |

| 2024年 | 1兆1,533億円 | 22.5% | 4年ぶりの黒字転換(AI投資が寄与) |

| 2025年 (4-9月) | 2兆9,240億円 | – | 中間期として過去最高益 (オープンAI投資で2.1兆円の利益) |

【最新】2025年4〜9月期は過去最高益も懸念材料

2025年11月11日発表の決算では、純利益2兆9,240億円と中間期として過去最高を記録しました。

しかし、この大幅増益の主因はオープンAIへの出資に伴う一時的な投資利益2兆1,567億円によるもので、本業の収益力向上ではない点に注意が必要です。

- 一時的な利益

オープンAI関連の評価益が7割以上を占める - 継続性の不透明さ

来期以降も同水準の利益が続く保証はない - 借入依存は継続

今回の社債5,000億円も借入金返済が目的

過去の赤字と黒字の乱高下パターンから、来期以降の業績は依然として予測困難と言えます。

継続的な借り換えリスク

特に懸念されるのは、継続的な社債発行による借り換え依存の資金調達構造です。

ソフトバンクグループは既存債務の借り換えのために数千億円規模の社債を定期的に発行しており、今回の第67回も調達資金は「借入金返済」に充当されます。この継続的な借り換え依存の資金調達はいつか限界が来る可能性があります。

- 市場環境悪化時の新規発行困難リスク

- 既存社債の償還に支障をきたす可能性

- 投資家信頼失墜による連鎖的悪化の懸念

巨額投資による業績への影響

同社の投資戦略も大きなリスク要因となっています。

過去にはWeWorkやUberなどの巨額投資で失敗し、アリババ株の下落だけで1兆円を超える評価損を計上したこともありました。

- WeWork:2023年11月に経営破綻、巨額の投資損失

- Uber:IPO後の株価低迷により大幅な評価損

- アリババ株:中国規制強化により1兆円超の評価損

- 為替リスク:円安により7,031億円の為替差損(2023年)

このようなハイリスクな投資戦略は、高いリターンを生む可能性もありますが、社債投資家にとっては元本回収への不安要素となります。

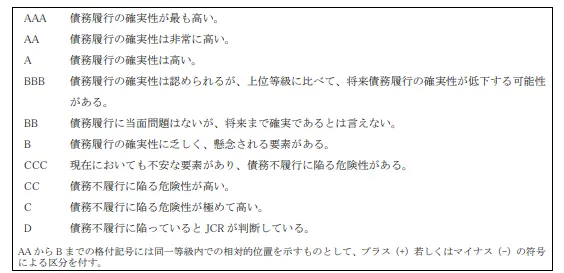

ソフトバンク社債の危険性②信用格付けが低水準で推移

ソフトバンク社債の危険性の2つ目は、信用格付けが低水準で推移していることです。

第三者機関の格付け会社による評価を見ると、ソフトバンク社債の信用力が低水準といえます。

日本格付研究所(JCR)でのソフトバンク社債の格付けは、普通社債でA~A-、劣後債でBBB~BBB+です。

一方、海外格付け会社のS&PはBB+と投機的水準の評価をしています。

| 格付け会社 | 格付け | 評価 |

|---|---|---|

| JCR | A~A- | 債務履行の確実性は高い |

| S&P | BB+ | 投機的要素が大きい |

| Moody’s | Ba3 | 相当の信用リスクがある |

S&Pの統計では、BB格付けの企業の10年後デフォルト率は約11%となっています。

ソフトバンク社債の危険性③劣後特約付きの銘柄が存在

ソフトバンク社債の危険性の3つ目は、劣後特約付きの銘柄が存在することです。

発行されているソフトバンク社債の約半数は「劣後特約付き」であり、普通社債よりも弁済順位が低く設定されています。

劣後特約付きの社債は、発行体が破綻した場合の債権者への弁済順位が「普通社債→劣後社債→株式」の順に行われるため、倒産時には投資資金がほとんど戻らない危険性があります。

| 社債タイプ | 弁済順位 | 破綻時回収率 | 利率水準 |

|---|---|---|---|

| 普通社債 | 1位 | 比較的高い | 1.38%~3.15% |

| 劣後社債 | 2位 | 極めて低い | 2.40%~4.75% |

| 株式 | 3位 | ほぼゼロ | 配当利回り |

特殊な金融商品への展開リスク

さらに注意すべきは、ソフトバンクグループが通常の社債以外にも特殊な金融商品を発行している点です。

2023年と2024年には「社債型種類株式」という社債と株式の中間的な性質を持つ商品を発行しており、一般投資家には理解しにくい複雑な仕組みとなっています。

- 社債と株式の中間的な性質

- 通常の社債以上、株式以下の配当水準

- 複雑な償還条件

- 一般投資家には理解困難な仕組み

このような新しい金融商品への投資は、仕組みを十分理解してから判断することが重要です。

日本の社債デフォルト事例を見ると、回収率は数%~20%程度と極めて低い傾向にあるため、劣後債への投資は特に慎重な検討が必要でしょう。

なお配当を確実に回収したい方には、ヘッジファンドもおすすめです。

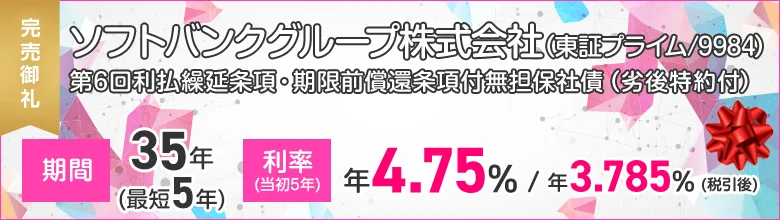

ソフトバンク社債の危険性④利払繰延条項付きの銘柄が存在

ソフトバンク社債の危険性の4つ目は、利払繰延条項付きの銘柄が存在することです。

一部のソフトバンク社債には「利払繰延条項」が付いています。

これは発行体の財務状況が悪化した場合、利息の支払いを延期できる条項です。

計画どおりに利子を受け取れない可能性があるだけでなく、ソフトバンクの財務悪化のサインでもあります。

2023年4月発行の第6回劣後債は利率4.75%と高めですが、こうした条項付き(リスク)であることに注意が必要です。

ソフトバンク社債の危険性⑤期限前償還される可能性

ソフトバンク社債の危険性の5つ目は、期限前償還される可能性があることです。

期限前償還条項付きの劣後債は、満期前に会社側の都合で償還される可能性が高いのが実情です。

初回償還可能日を過ぎると利率が上昇する仕組みのため、発行体は早期償還を選ぶケースがほとんどです。

実際、2016年発行の3つの劣後債はすべて5~7年で繰り上げ償還されました。

ソフトバンク社債の長期運用を計画していても、途中で運用計画の変更を余儀なくされる可能性があります。

なお、長期で資産運用を考えている方は、ヘッジファンドもおすすめです。

ヘッジファンドについては、後述する「ソフトバンク社債のリスクが気になるなら高利回りのヘッジファンドがおすすめ」で詳しく解説しています。

ソフトバンク社債の危険性⑥中途売却による元本割れリスク

ソフトバンク社債の危険性の6つ目は、途中売却で元本割れするリスクがあることです。

ソフトバンク社債は満期前でも証券会社で売却できますが、市場価格での売却となるため元本割れのリスクがあります。

社債価格は金利動向や発行体の信用力によって日々変動します。

特に最近は金利上昇局面にあるため、既発債券の価格は下落しやすい環境です。

市場環境の変化におけるソフトバンク社債の想定する影響は以下のとおりです。

| 市場環境 | 社債価格への影響 |

|---|---|

| 金利上昇時 | 社債価格は下落 |

| 金利低下時 | 社債価格は上昇 |

| 信用不安時 | 売却困難になる可能性 |

満期まで6年~35年と長期運用が前提の銘柄も多いため、途中で資金が必要になった場合は注意が必要です。

なお、価格の上下が激しい市場環境でも一定の利益を狙いたい方は、ヘッジファンドがおすすめです。

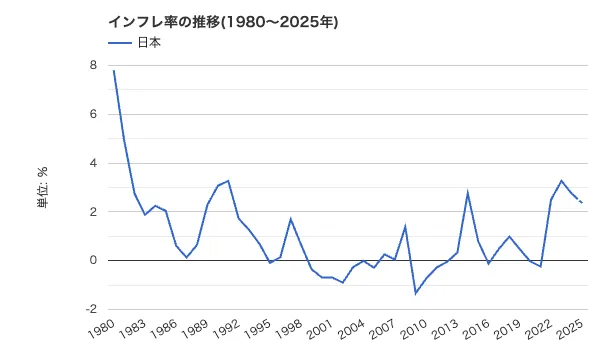

ソフトバンク社債の危険性⑦インフレ負けする可能性

ソフトバンク社債の危険性の7つ目は、インフレに負ける可能性があることです。

日本のインフレ率は2023年に3%を超え、今後も2%台が続くと予想されています。

例えば利率2.75%の社債でも、インフレ率2%なら実質的な運用効果は年0.75%程度にしかなりません。

劣後特約付きでリスクが高いにもかかわらず、実質リターンがわずかでは割に合わないでしょう。

資産を本当に増やしたいなら、インフレを上回る運用先を検討する必要があります。

なお、ヘッジファンドは、10~20%と高い利回りが期待されています。

ヘッジファンドについては、後述する「ソフトバンク社債のリスクが気になるなら高利回りのヘッジファンドがおすすめ」をご覧ください。

ソフトバンク社債の実態とよくある誤解

ソフトバンク社債は危険と不安の声がある一方で、誤解や過度な心配も少なくありません。

ここではソフトバンク社債の実態を見ていきましょう。

社債と株式のリスクの違いを理解する

社債と株式では、リスクの性質が根本的に異なります。

株式は企業業績によって価格が大きく変動しますが、社債は満期まで保有すれば元本が戻ってくるのが基本です。

ソフトバンクグループが投資で損失を出しても、社債の元本や利息の支払い能力がすぐに失われるわけではありません。

過去の大企業の破綻例を見ても、社債がデフォルトするまでには相応の時間があるケースが多いのも事実です。

格付けから見る実際の信用力

ソフトバンク社債の格付けがBBやBBBだからといって、すぐに危険というわけではありません。

JCRの格付けではA-やBBB+となっており、投資適格の水準は維持しています。

海外格付け会社の評価が厳しめなのは、国際基準での比較によるものといえるでしょう。

| 格付け水準 | 意味 | ソフトバンクの位置 |

|---|---|---|

| AAA~AA | 最上級の信用力 | – |

| A~BBB | 投資適格 | JCRの評価 |

| BB以下 | 投機的水準 | S&Pの評価 |

日本企業の多くがBBB格付けで問題なく事業を継続していることも考慮すべきでしょう。

劣後債への投資判断の考え方

劣後債は確かにリスクが高めですが、それに見合った利回りが設定されています。

大企業の劣後債がデフォルトした例は日本では極めて少なく、過度に恐れる必要はないという見方もあります。

リスクとリターンのバランスを理解した上で、自分の投資方針に合うか判断することが大切です。

劣後債はあくまでも分散投資の一環として組み入れるのがよいでしょう。

なお、リスクヘッジとして配当の回収率が高く見込めるヘッジファンドへの出資を検討するのもおすすめです。

財務状況の改善要因について

ソフトバンクグループの財務状況には、改善の兆しも見えています。

2023年は世界的な株式市場の回復により、赤字幅が前年の9,701億円から2,276億円へ大幅に縮小しました。

アーム社のナスダック上場も成功し、新たな収益源として期待されています。

アリババ株の一部売却なども進め、財務体質の改善に向けた取り組みは着実に進んでいるといえるでしょう。

ソフトバンクは、投資会社という性質上、市場環境の好転で一気に業績が改善する可能性も秘めています。

ソフトバンク社債投資のメリットとは?

リスクばかりが注目されがちなソフトバンク社債ですが、投資メリットも数多く存在します。

なぜ多くの個人投資家が購入を希望するのか、その理由を見ていきましょう。

ソフトバンク社債のメリット①元本は基本的に変動しない

ソフトバンク社債のメリットの1つ目は、満期まで保有すれば元本が全額戻ってくることです。

社債は、株式のように日々の値動きを気にする必要がなく、精神的な負担が少ない投資方法といえます。

発行体が倒産しない限り、投資した元本は満期時にそのまま返ってきます。

そのため、長期の資産運用計画を立てやすいでしょう。

また、長期運用としてソフトバンク社債と分散投資するのにおすすめなのが、ヘッジファンドです。

ヘッジファンドについては、後述する「ソフトバンク社債のリスクが気になるなら高利回りのヘッジファンドがおすすめ」で詳しく解説しています。

ソフトバンク社債のメリット②比較的優れた利回りを狙える

ソフトバンク社債のメリットの2つ目は、比較的優れた利回りを狙えることです。

銀行預金の金利が0.001%程度の現在、ソフトバンク社債は年利1.38%~4.75%という水準は、他の運用商品と比べても競争力があります。

100万円を年利3%で運用すれば、年間3万円(税引前)の利息収入が得られます。

| 運用商品 | 期待利回り |

|---|---|

| 銀行預金 | 0.001%程度 |

| 国債(10年) | 0.8%程度 |

| 一般的な社債 | 0.3%~3.15% |

| ソフトバンク社債 | 1.38%~4.75% |

定期預金に預けているだけの資金があるなら、社債への振り替えを検討する価値はあるでしょう。

ソフトバンク社債のメリット③安定の収益が期待できる可能性

ソフトバンク社債のメリットの3つ目は、安定の収益が期待できる可能性があることです。

社債投資では、半年ごとに決まった利息を受け取ることができます。

市場の変動に関係なく定期的な収入が得られるため、生活設計が立てやすくなります。

年金生活者や安定収入を求める投資家にとって、ソフトバンク社債は魅力的な選択肢といえるでしょう。

ただし、発行体の信用リスクは常に意識しておく必要があります。

ソフトバンク社債のメリット④購入しやすい環境が整っている

ソフトバンク社債のメリットの4つ目は、購入しやすい環境が整っている点です。

ソフトバンク社債は、SBI証券、マネックス証券、野村証券などの多くの証券会社で取り扱いがあります。

人気が高く売り切れやすいという面はありますが、購入機会は比較的多いといえるでしょう。

ソフトバンク社債のメリット⑤少額から投資できる

ソフトバンク社債のメリットの5つ目は、少額から投資できる点です。

最低投資額は100万円からと、個人向け社債としては標準的な水準です。

また、機関投資家向けの1億円と比べれば、一般の個人でも手が届く金額設定になっています。

まとまった退職金や相続資産の一部を、安定運用したい方におすすめです。

ソフトバンク社債のメリット⑥将来のリターンが予測しやすい

ソフトバンク社債のメリットの6つ目は、将来のリターンが予測しやすいことです。

固定金利の社債なら、満期までに受け取る利息の総額が事前に計算できます。

例えば100万円を年利3%で7年間運用すれば、税引前で21万円の利息収入が確定します。

そのため、将来の資金計画が立てやすく、老後資金の準備などにも活用できるでしょう。

ソフトバンク社債のメリット⑦発行企業の事業基盤が安定している

ソフトバンク社債のメリットの7つ目は、発行企業の事業基盤が安定している点です。

ソフトバンクグループは時価総額10兆円を超える巨大企業です。

携帯事業を営むソフトバンク株式会社や、半導体設計のアーム社など、収益基盤となる優良子会社を多数保有しています。

「大きすぎてつぶせない」という見方もあり、政府や金融機関からの支援も期待できるかもしれません。

投資事業での損失はあっても、グループ全体としての存続力は高いと考える投資家も多いようです。

ソフトバンク社債を購入する方法

ソフトバンク社債を購入するには、まず取り扱いのある証券会社で口座を開設する必要があります。

なお、ソフトバンク社債の取り扱いがある主な証券会社は、以下のとおりです。

- SBI証券

- マネックス証券

- 大和証券

- 野村証券

- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

- みずほ証券

- 東海東京証券 等

新規発行の情報は、ソフトバンクグループの公式サイトや各証券会社のホームページで確認できます。

また、購入申し込みは、証券会社の窓口、営業担当者への連絡、またはオンラインで行えます。

事前に証券口座への入金を済ませ、募集要項をよく確認してから申し込みましょう。

ただ、ソフトバンク社債は人気商品のため、募集開始から数時間で完売することも珍しくありません。

ソフトバンク社債の新規発行は不定期なので、購入を検討している方は日頃から情報収集を心がけましょう。

専門家の見解と今後の予測

ソフトバンク社債について、市場関係者はどのような見方をしているのでしょうか。

専門家の意見や今後の展望をまとめてみました。

- 投資家と発行体の「ウィン・ウィン」の関係性

- 投資判断における重要なポイント

- 本当に「大きすぎてつぶせない」企業なのか

投資家と発行体の「win-win」の関係性

証券アナリストの多くは、ソフトバンク社債は高利回りを求める投資家とリスク資本を必要とする発行体の利害が一致していると述べてます。

ソフトバンクグループは劣後債で自己資本比率を改善でき、投資家は高い利回りを享受できます。

このwin-winな関係が続く限り、ソフトバンク社債の発行は継続されるだろうというのが大方の見方です。

ただし、市場環境の急変や信用不安が起きれば、この均衡は崩れる可能性もあります。

投資判断における重要なポイント

金融の専門家は、ソフトバンク社債への投資判断で重視すべき点を以下のように挙げています。

- 投資先企業の業績動向(特にアーム社の成長性)

- 自己資本比率の推移と財務健全性

- 新規社債発行の頻度と規模

- 格付け機関の評価変更

これらの指標を定期的にチェックし、リスクの変化を見逃さないことが重要だといいます。

分散投資の一環として組み入れるなら、全体の10%程度に抑えるべきという意見も多く聞かれます。

本当に「大きすぎてつぶせない」企業なのか

投資業界で言われている「Too Big To Fail(大きすぎてつぶせない)」という考えには、賛否両論があります。

確かに時価総額10兆円規模の企業が破綻すれば、日本経済への影響は計り知れません。

しかし過去には、誰もが安全と信じていた大企業が破綻した例もあるので、絶対的な安全はないという認識も必要でしょう。

最終的には、各投資家が自身のリスク許容度と照らし合わせて判断することが求められます。

ソフトバンク社債のリスクが気になるなら高利回りのヘッジファンドがおすすめ

ソフトバンク社債は年利1.38%~4.75%(最新の第67回は3.50%~4.10%の仮条件)と銀行預金より高い利回りが魅力ですが、劣後債のリスクや財務状況の不安定さを考慮すると、すべての資産を集中させるのは危険です。

特に500万円以上の資産をお持ちの方は、リスクを分散しながら、より高いリターンを狙える運用先も検討すべきでしょう。

そこでおすすめなのが、年利10〜20%の高リターンを狙えるヘッジファンドです。

ヘッジファンドなら、プロのファンドマネージャーが市場環境に左右されにくい運用戦略を実行し、ソフトバンク社債では実現できない高い収益を目指します。

今回は、実績と信頼性を重視して厳選した2つのヘッジファンドをご紹介します。

ハイクア・インターナショナル【年利12%固定・安定重視】

ハイクアインターナショナルは、2023年に設立された日本の運用会社で、年利12%の固定リターンを実現している点が最大の特徴です。

ソフトバンク社債が市場の変動に左右されるのに対し、ハイクアインターナショナルはベトナム企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により安定した収益を実現します。

契約時点で年12%の配当を約束する仕組みで、相場変動に左右されない確実な収益が魅力です。

500万円投資で年間60万円の安定配当を実現

ハイクアインターナショナルの最大の魅力は、毎年確実に12%の配当を受け取れることです。

| 年数 | 年間配当額 | 累計配当額 |

|---|---|---|

| 1年後 | 60万円 | 60万円 |

| 3年後 | 60万円 | 180万円 |

| 5年後 | 60万円 | 300万円 |

| 10年後 | 60万円 | 600万円 |

このように、元本500万円はそのまま維持しながら、毎年60万円(3ヶ月毎に15万円)の配当を受け取れます。安定した配当収入として活用している投資家も多数います。

- 退職金の運用先を探している60代

年金の補完として月5万円の配当を活用 - 子育て世代の40代

教育費の足しに年60万円の配当を充当 - 資産形成中の30代

配当を再投資して10年で資産を大きく増やす

なぜ安定した12%配当が可能なのか?

ハイクアインターナショナルは、ベトナムで複数の事業を展開するSAKUKO Vietnam(日本製品専門の小売チェーン)への融資で収益を獲得しています。

実店舗からの安定収益が配当の源泉となっており、ソフトバンクのような相場変動の影響を受けにくい仕組みを構築しています。

| 事業部門 | 展開規模 | 月間売上高 |

|---|---|---|

| SAKUKO STORE | 35店舗 | 約1.5億円 |

| BEARD PAPA | 11店舗 | 約5,000万円 |

| SAKURA HOTEL | 2店舗 | 約3,000万円 |

| グループ合計年商 | 25億円 | |

SAKUKO Vietnamは、グループ全体で25億円の売上を達成しており、2026年にはベトナムUPCoM市場への上場申請中です。上場が実現すれば、さらなる事業拡大と配当の安定性向上が期待できます。

ソフトバンク社債とハイクアの投資効果を比較

実際の投資効果を具体的な数字で比較してみましょう。500万円を10年間運用した場合の違いは以下の通りです。

| 投資先 | 初期投資額 | 年利 | 10年後の利益 |

|---|---|---|---|

| ソフトバンク社債 | 500万円 | 3% | 約150万円 |

| ハイクア | 500万円 | 12% | 600万円 |

| 差額 | +450万円 | ||

このように、同じ500万円の投資でも10年間で450万円もの差が生まれることが分かります。

第67回社債 vs ハイクア 徹底比較

| 比較項目 | 第67回社債 | ハイクア |

|---|---|---|

| 利回り | 3.98% | 12%固定 |

| 最低投資額 | 100万円 | 500万円 |

| 購入難易度 | 抽選・先着 (数時間完売) | 相談後すぐ出資可能 |

| 配当頻度 | 年2回 | 年4回(四半期毎) |

| 発行体リスク | 借り換え依存 業績変動大 | 実店舗収益 安定性高 |

| 500万円 7年運用 | 利息計139.3万円(税引前) | 利息計420万円 |

| 差額 | +280.7万円 | |

ハイクアインターナショナルの3つの強み

- 固定12%配当

年4回(1月・4月・7月・10月)各3%ずつ確実に配当 - 手数料なし

信託報酬などの保有手数料が一切不要 - 選べる運用方法

配当受取(単利)を選択可能 - ロックアップなし

必要に応じていつでも解約可能な柔軟性

ソフトバンク社債は元本の安定性を重視する一方で、より積極的なリターンを追求したい方には、ハイクアインターナショナルのような確実性の高い固定配当型ファンドがおすすめです。

最低投資額は500万円からと、他のヘッジファンドと比較して投資しやすい金額設定になっています。まずは無料の個別相談で、詳しい事業内容や配当の仕組みを確認してみてはいかがでしょうか。

\手数料0円で年12%の固定配当/

ハイクア・インターナショナルについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

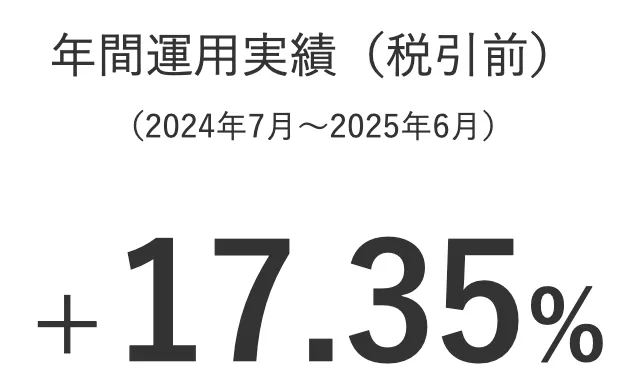

アクション合同会社【年利17.35%実績・バランス型】

アクション合同会社は2023年設立の新進気鋭のヘッジファンドで、2024年度は年利17.35%の驚異的な実績を記録しています。

代表の古橋弘光氏は、トレーダーズホールディングス株式会社の元取締役で、30年以上金融業界に携わってきた経験豊富な人物です。ソフトバンク社債の年利3-4%と比較すると、約6倍以上のリターンを実現しています。

500万円投資で年間125万円の高リターンを狙う

アクションの実績ベースで計算すると、500万円の投資で毎年85万円の利益が期待できます。つまり、わずか6年で投資元本を回収できる計算です。

| 年数 | 年間運用益 | 累計運用益 |

|---|---|---|

| 1年後 | 85万円 | 85万円 |

| 2年後 | 85万円 | 170万円 |

| 4年後 | 85万円 | 255万円 |

| 6年後 | 85万円 | 510万円 |

| 10年後 | 85万円 | 850万円 |

ソフトバンク社債で10年かけて得られる利益を、わずか4-5年で達成できる可能性があります。これが高リターンファンドの魅力です。

なぜ15%超の高リターンが可能なのか?

『みんなのFX』で知られるトレイダーズホールディングス元取締役の古橋弘光氏が運営。多角的な投資戦略で、ソフトバンク社債では実現できない高リターンを実現しています。

- 日本株バリュー投資

割安株の発掘と集中投資で大きなリターンを狙う - 事業投資

実業への直接投資で相場に左右されない安定収益 - ファクタリング

短期高利回りの資金運用で確実な利益確保 - Web3事業

次世代技術への先行投資で将来の成長を取り込む

特に注目すべきは、相場下落時でも収益を狙える多角的な戦略です。ソフトバンク社債が市場環境に左右される中、アクションは事業投資やファクタリングなど、景気に左右されにくい収益源を確保しています。

2024年度の驚異的な運用実績

引用:アクション合同会社

- 年間リターン:17.35%

- 500万円投資の場合の年間利益:85万円

※実際の運用成績は市場環境により変動します

ソフトバンク社債とアクションの比較

| ソフトバンク社債 | 年利3-4% |

|---|---|

| アクション (2024年実績) | 年利17.35% |

| 差 | 約5倍以上のリターン |

高リターンの秘密は、金融のプロフェッショナルによる機動的な運用にあります。

代表の古橋弘光氏は、『みんなのFX』で知られるトレイダーズホールディングス元取締役。金融業界での豊富な経験と実績、そして業界の人脈を活かした情報収集力が、高リターンを支えています。

アクションが向いている投資家

- ソフトバンク社債の利回りでは物足りない方

年3-4%ではなく、15%以上のリターンを狙いたい - 相場下落時も利益を狙いたい方

市場価格下落時でも多角的な戦略で収益確保 - プロの運用に任せたい方

金融業界30年のベテランによる運用 - 透明性を重視する方

3ヶ月毎のレポートで運用状況を確認可能

最低投資額は500万円からと、本格的なヘッジファンドとしては始めやすい設定になっています。高リターンには相応のリスクも伴いますが、まずは無料の個別面談で、詳しい運用戦略やリスク管理体制を確認することをおすすめします。

\年利17.35%の実績/

よくある質問

ソフトバンク社債は危険なのかよくある質問を解説していきます。

まとめ

ソフトバンク社債は、年利 1.38〜4.75% と預金や一般的な社債を上回る利回りを提示する一方で、発行体の財務変動・格付けの低水準・劣後条項や利払繰延条項など、投資前に把握すべき固有リスクを抱えています。

- 満期まで保有すれば元本償還が前提となる一方、中途売却では金利や信用度の悪化で元本割れもあり得る

- 劣後債や利払繰延債は普通社債より高利回りだが、倒産時の回収順位が低い点に注意

- 継続的な社債発行による「借り換え依存体質」が続く限り、財務指標と格付けの推移チェックは必須

- インフレ進行局面では実質利回りが目減りするため、インフレ率との比較も欠かせない

以上を踏まえ、ソフトバンク社債は「高めのクーポンを得ながら、信用リスクを取れるか」が投資判断の分水嶺となります。

ポートフォリオの一部(資産全体の数%〜10%程度)に留め、他の流動性資産や無相関資産と組み合わせることで、リスクを抑えつつ利回り向上を狙うのが現実的な活用法と言えるでしょう。