医療従事者や社会が「患者の声」に耳を傾けることで、より良いケアにつながるのではないか。

「がんの語り」は、がん患者が自身の体験を語り、それを共有することで多くの気づきをもたらす取り組みです。

今回は、北星学園大学の大島寿美子教授にこのプログラムの意義や課題について、お話をうかがいました。

大島 寿美子

北星学園大学 文学部 心理・応用コミュニケーション学科 教授

【biography】

1989年千葉大学大学院理学研究科生物学専攻修士課程修了(理学修士)、2012年北海道大学大学院医学研究科博士課程修了(医学博士)。コミュニケーションをテーマに科学と社会との関係について研究している。NPO法人キャンサーサポート北海道理事長。

がんの語りは、患者の経験を共有し理解を深めるために生まれた

ナレッジアート(以下KA):まず初めに、「がんの語り」を考案されたきっかけについて教えていただけますでしょうか?

大島氏:私が理事長を務めている「キャンサーサポート北海道」というNPO法人があります。このNPO法人では、がん患者さんやご家族が自身の体験を語り合う場を提供したり、さまざまな教育プログラムを実施したりしています。

そうした活動を続ける中で、外部のイベントや講演会を実施する団体の方々から、「体験者の話を聞きたい」という声が寄せられるようになりました。その要望に応える形で、がん患者さんやご家族が自身の経験を語るための教育プログラムを開発したのが、「がんの語り」を考案するきっかけとなりました。

KA:なるほど。がん患者さんやご家族の体験が、多くの方々にとって貴重な学びの機会となっているのですね。

がんの語りは、患者や医療従事者に学びや共感をもたらす

KA: では、がん患者の方にとって、この語りのプログラムにはどのような意義や効果があるのか教えていただけますでしょうか?

大島氏: 当初は、外部からの依頼を受けてイベントに参加し、自分の体験を語ることを目的とした教育プログラムとして始まりました。現在も外部で語る活動は続いていますが、それだけでなく、語る内容を各自がプログラムの中で作り上げていく過程で、さまざまな効果があることが分かってきたのです。

私たちのプログラムでは、病い体験の中で起きた事実だけでなく、その時に感じたことも同様に重視しており、事実と気持ちを柱に語ります。ただ単に過去を振り返るのではなく、まるで過去に戻り、その体験を追体験するかのように語るのが特徴です。このプロセスを通じて、自分の中で整理されていなかったことが整理され、「あの時、自分はこんな気持ちだったんだ」と改めて気付くことができたり、「そうか、実はあの時に起きたことは実はこういうことだったんだ」と発見することができたりします。その結果、自分の体験に新たな意味を見出すことができるのです。

また、病いの語りを聞くことは聞き手にとっても深い学びの機会となります。聞き手は、一続きの物語としての病い体験に触れる中で、あたかも自分がその場にいるかのように感じたり、語り手の気持ちに共感します。ただ知識として体験を学ぶのではなく、感情の面でも追体験するような経験ができる点が、このプログラムの大きな特徴です。

KA: なるほど。では、このプログラムの効果として、医療システムや患者ケアの改善につながった具体的な例があれば教えてください。

大島氏: はい。現在、大学や看護学校などの医療従事者を養成する教育機関の授業、あるいはがん専門医や緩和ケア研修などの医療専門職向けの研修でお話しする機会があります。これらの場では、語りを聞いた後の聞き手の変化について、データを取っています。

アンケートの結果では、非常に高い満足度が得られており、具体的には「患者さんの体験を疑似体験でき、患者に対する共感や態度を見直すきっかけになった」「今後、診療にあたる際に先入観を持たずに取り組みたい」「医師としてだけでなく、一人の人間として考える良い機会になった」「感情を揺り動かされるような体験だった」などの声が寄せられています。

まとめると、医療従事者が語りを聞くことで、まず語り手に対する感謝の気持ちが生まれます。そして、がん患者の体験に対する共感や理解が深まり、それを通じて自身の医療実践を振り返る機会となります。結果として、より患者中心の医療を提供しようという意識が高まることが分かっています。

KA: 聞き手としての医療従事者にも良い影響を与えているのですね。では、これまでの経験の中で、特に語りが響いた人や、逆にあまり伝わらなかったと感じた事例はありますか?

大島氏: まず、この活動を行っている背景として、「病いの語り(illness narrative)」という学術的概念があります。病いの語りは、病気を経験した人が、自らの言葉でその体験を表現するものです。

病いの語りには、単なる医学的な症状の説明ではなく、その人がどのようにその病気を経験し、どのような困難に直面し、どのように対処しようとしたのかが含まれます。これは一人ひとり異なる体験であり、それぞれに固有の物語があります。

一方で、医学が対象とする病気として「疾患(disease)」という概念があり、これは生物医学的な組織の機能不全を指します。医学の世界では疾患の視点が重視されるため、患者の病いの語りが伝わりにくいと感じる人もいるかもしれません。

特に、病いの語りよりも疾患としてのデータや治療に重きを置く医療従事者の中には、このプログラムの意義が伝わりづらい場合もあります。しかし、そうした方々にも病いの語りの重要性を伝え、患者を一人の生活者として捉える視点を持ってもらうことが重要だと考えています。

語りの原稿作成で、個人の経験を整理し意味を見出す

KA:語りの原稿というものは、どのようにして作るのか教えていただけますでしょうか。

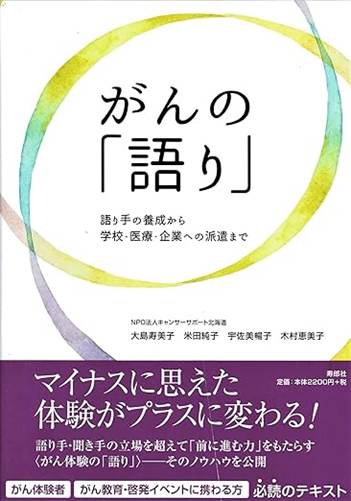

大島氏:NPO法人で語りの講座を開催しておりまして、まずそちらに申し込んでいただいています。現在は対面での講座が中心ですが、コロナ禍ではオンラインで開催したこともありました。基本的には、その講座に参加していただくことから始まります。個人で勉強したい方は、講座の教科書にもしている書籍『がんの語り』(www.amazon.co.jp/dp/4909281398)をお読みいただき、ご自身で取り組むことも可能です。ただ、可能であればワークショップ形式で一緒に作業をすることに意味があると考えています。

書籍『がんの語り』

KA:語りの講座に申し込むのは、主にインターネット経由でしょうか?

大島氏:はい。私たちの団体のウェブサイト( https://cancersupport.jp/)に案内を掲載していますし、Facebookページでも情報を発信しています。また、地元の新聞社に依頼して、掲載していただける場合は新聞記事として案内を出すこともあります。そのような方法で、講座の参加者を募集しています。

KA:そうなのですね。それでは、実際申し込んだ後どのようなプロセスを踏むのか教えてください。

大島氏:まず、受講者の方にはご自身の病い体験に関する資料を用意していただきます。例えば、ご自身で記録していた手帳や日記、医療機関から受け取った診断や治療に関する資料、写真などです。また、病い体験が始まる前の生活がどのようなもので、現在どのように過ごしているのかも語りには重要な要素となるため、日常生活に関する資料もご用意いただいています。

次に、年表を作成します。この年表は、病い体験が始まる前から現在までの出来事を時系列でまとめたものです。年表には大きく分けて二つの欄を設けます。一つは出来事の事実について記録する欄です。例えば、「最初に自覚症状としてこんな不調があった」「病院でこのような診断を受けた」などの情報を記入します。もう一つは、その出来事があったときに自分がどのような気持ちになったのかを記録する欄です。さらに、そのときに印象に残った言葉や光景も書き留めていきます。

年表が完成したら、次は文章を書いていく段階に入ります。基本的には時系列に沿って書き進め、病い体験が始まる前のことから始まり、病い体験の経過を順に記述し、最後に現在の生活がどのようなものかをまとめます。

ここで大切なのは、解説や解釈を加えないことです。現時点から過去を振り返るのではなく、その出来事が起きた当時の自分の視点に立ち、「そのときに何を体験し、どのような気持ちになったのか」をありのままに書いていきます。こうした方法で語りの原稿を作成していくのです。

KA:現時点ではなく、その時に戻って自分と向き合うのですね。がんの語りで心を動かされる医療従事者が多いのも納得しました。がんの語りについて、先生が特に重要だと考えている要素があれば教えてください。

大島氏:先ほど「事実」と「気持ち」の両方が重要だという話をしましたが、やはりこれが非常に大切です。何が起こったのかという事実がないと、聞き手は何が起きたのかを理解できません。一方で、事実だけが記されていて、そのときどのような気持ちだったのか、どのような人とのやり取りがあったのかが抜け落ちてしまうと、単なる事務連絡のようになってしまい、体験としての伝わり方が弱くなります。

この「事実」と「気持ち」の組み合わせこそが、伝える力を生み出します。そのため、「いつ、どこで、どのようなことが起きたのか」、そして「そのとき自分はどう感じたのか」をしっかりと書くことが重要です。現在から見た解釈を加えずに、その当時何が起こり、どのように感じたのかを記述していきます。

また、時系列で並べることによって物語性が生まれます。例えば、よく私が例に挙げるのは桃太郎の物語です。桃太郎は桃から生まれるところから始まると考えられがちですが、実際にはおじいさんが山に芝刈りに行き、おばあさんが川に洗濯に行く場面から始まります。これを病い体験に置き換えると、がんの語りはがんと向き合う生活が始まる前、つまり普段の生活の描写から始まります。そこから時系列に沿って語ることで、より説得力のある物語になります。

医療従事者の研修では、語りが実践的な理解を促す手段となる

KA:次に、医療従事者への研修に生かす上で大切にされていることについて教えていただけますか?

大島氏:医療従事者の方々は非常に患者さんのことをよく考え、患者さんのために尽くしたいと思って仕事をしてくださっています。

ただ、多くの患者さんのお話を聞く中で、時に患者さんたちが自分の困っていることや、がんという病いを体験していてとても辛いこと、体の不調に関して心配に思っていることを訴えても、必ずしも望んでいるような対応を得られないと悩んでいる姿を見てきました。

これはなぜなのかというと、「病い」と「疾患」の見方の違いが関係していると考えています。医療従事者にとっては「疾患を治すこと」、つまり「治癒」が目標になります。しかし、患者にとっては病いへの対処や納得、癒やしが目標となるため、その二つの考え方が必ずしも一致しないことがあるのです。

KA:医療従事者と患者の目標が異なると、患者さんの希望をかなえることはできないのですね。

大島氏:もちろん、治癒そのものが癒しにつながる場合もあります。しかし、特にがんのように治療経過が長く、時には再発したり、治療を続けてもがんが進行してしまうような状況にある患者さんにとっては、「治癒」を目指すコミュニケーションが必ずしも心の支えになるとは限りません。それが、不全感を生む要因の一つになっていると考えています。

そこで、患者さんの語りを聞くことを通じて、医療従事者の方々に「患者さんはこうした経験を病いの中でしているのだ」ということに気づいていただくことが重要です。その気づきが、患者さんへの対応や話を聞く態度に変化をもたらし、より多くの医療従事者に患者さんの言葉に耳を傾けるようになっていただけたらと願っています。

時間・労力をかけた「がんの語り」の可能性を広げていく

KA:最後に、がんの語りにおける課題についてお聞きしたいのですが、現在の活動の中で改善すべき点があれば教えてください。

大島氏:そうですね。一つの課題として、がんの語りを作るには一定の時間が必要という点があります。現在、講座を1日で行っていますが、集中して文章を書く作業が求められるため、文章を書くことに慣れていない方にとってはハードルが高く感じられるようです。しかし、どんな方でも自分の体験は自身の中にあるので、それを文字にすることは可能です。私たちのNPO法人のスタッフがサポーターとして支援しており、サポーターとのやり取りを通じて、語りが整理されていくという効果もあります。

また、語りの長さも課題の一つです。通常、3500字から4000字程度でまとめ、それを15分程度で読み上げる形式にしていますが、場面によっては15分でも長く感じられることがあります。その場合、7分程度に短縮することもありますが、体験を削るのは非常に難しく、工夫が求められます。

もう一点の課題は、語りの作成には多くの時間と労力がかかっていることが広く理解されていない点です。患者さんが自身の病い体験を語ることは簡単なことのように思われがちですが、実際には心理的な障壁を乗り越え、多くの人の協力を得て作り上げています。そのことをより多くの方に知っていただくことも重要な課題だと考えています。

KA:がんの語りの今後の展望についても聞かせてください。例えば、生成AIが発展するなど、社会全体が変化する中で、がんの語りもどのように変化していくとお考えですか?

大島氏:確かに生成AIの発展には望ましい部分もありますが、デジタルやバーチャルの世界が私たちの生活に浸透する時代にこそ「生身の人間が生きることの意味」を考える機会が増えるのではないかと思っています。そういった意味で、人間が直接体験を語ることの力は、むしろ今後ますます強くなるのではないでしょうか。

どれだけAIが発展しても、人は病気になり、その体験は人それぞれ異なります。この体験の意味は失われることなく、むしろ知ることの重要性は高まると考えています。また、この語りの手法は、病い体験に限らず、震災や戦争などの困難な体験を語る際にも応用できるものです。

実際、東日本大震災や地下鉄サリン事件など、過去の出来事を改めて振り返る機会が増えていますが、こうした災害や事件の語りが人々に大きな影響を与えるのは、私たち誰もが生きることの困難や苦労を経験しているからだと思います。

こうした語りを聞く機会が社会の中で増えることで、人々が自分自身の生き方を見つめ直し、共感や学びを得る機会が増えるのではないかと期待しています。