銀ETFへの投資を検討していても、おすすめ銘柄やNISA対応がわからず迷っている人は少なくありません。

銀(シルバー)ETFは少額から始められ産業需要の拡大も期待できる人気の投資先ですが、2026年1月30日には1日で31%暴落するなど価格変動が激しいため、代替投資を併用すれば堅実な資産形成ができます。

今回は、日本で購入できる銀ETFのおすすめ銘柄ランキング、NISA対応商品の選び方と投資する際の注意点、銀価格の今後の見通しを詳しく解説。

銀ETFより安定して資産を増やせる今注目の投資先(利回り12〜17%以上)も紹介しています。

銀ETFの価格変動が怖い方へ

- アクション

前年度年利+17.35%の確かな実績 - ハイクアインターナショナル

年利12%固定・年4回配当(3%ずつ)

銀ETF(上場投資信託)の基本とは?

銀ETFは、銀の価格動向に連動した値動きを目指す上場投資信託です。

ETFは「Exchange Traded Fund」の略で、証券取引所で売買できる投資信託を指します。通常の投資信託と違い、株式と同じように取引時間中いつでも売買可能です。

銀の現物を直接購入する代わりに、証券会社の口座から簡単に銀への投資ができる仕組みになっています。保管場所の心配や盗難リスクを気にせず、スマホやパソコンから気軽に取引できるのが大きな魅力でしょう。

銀ETFを購入すると、運用会社が投資家から集めた資金で銀市場に投資を行い、価格変動が投資家の利益につながります。

銀ETFは手軽に始められる反面、「いつ買って、いつ売るか」をすべて自分で判断しなければならないのが最大の難点です。2026年2月のような急落相場では、プロでない個人投資家が利益を守るのは簡単ではありません。

銀ETFの価格変動が怖い方は、下落相場でもプラスの絶対収益を追求するプロ運用の投資先がおすすめ

- アクション

前年度年利+17.35%の確かな実績 - ハイクアインターナショナル

年利12%固定・年4回配当(3%ずつ)

ETFよりも確実性の高い「ほったらかし運用」を詳しく見る

日本で買えるおすすめ銀ETFを徹底比較

日本の証券会社で購入できる銀ETFには、国内と米国に上場している商品があります。

それぞれ特徴や手数料が異なるため、投資スタイルに合わせてた選択が大切でしょう。

国内上場の銀関連ETF商品一覧

東京証券取引所に上場している銀ETFは、2026年1月時点で3銘柄あります。

円建てで取引できるため、為替リスクを気にせず投資したい方におすすめです。

| 銘柄名 | 対象指数 | 取引価格 (2026/2/13) | 信託報酬 |

|---|---|---|---|

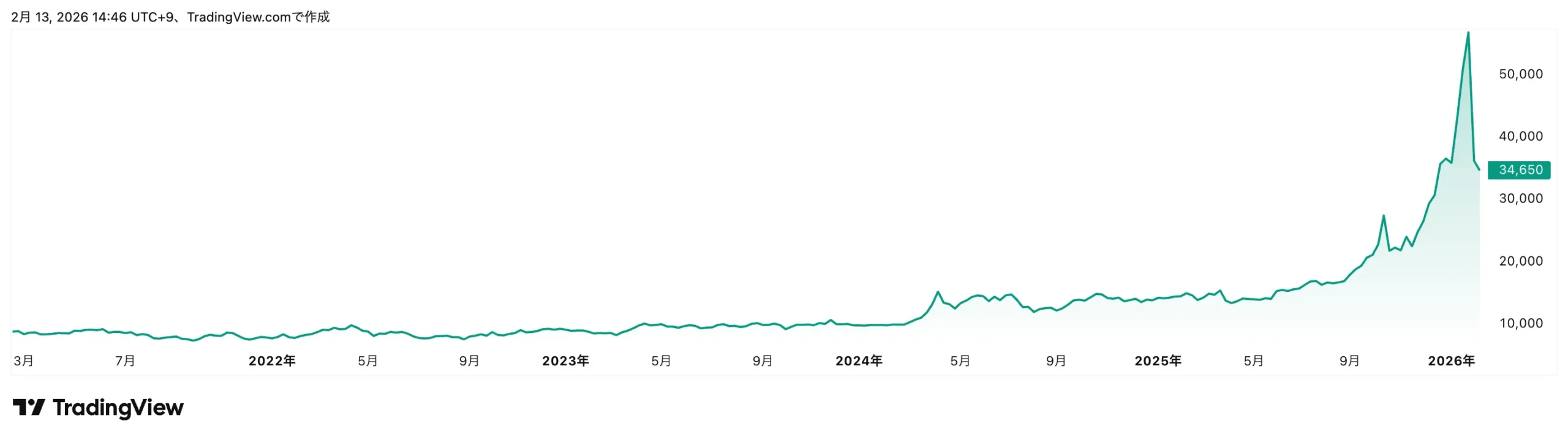

| 【1542】 純銀上場信託 | 銀地金の理論価格 | 34,530円 | 0.55% |

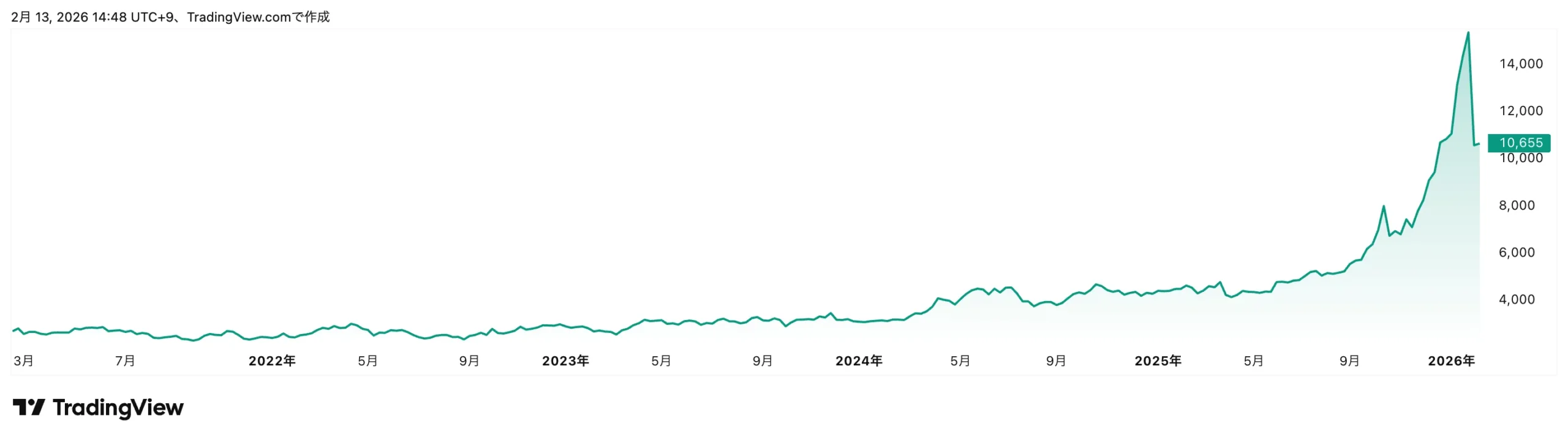

| 【1673】 WisdomTree銀 上場投資信託 | LBMA銀価格 | 10,770円 (10口から) | 0.49% |

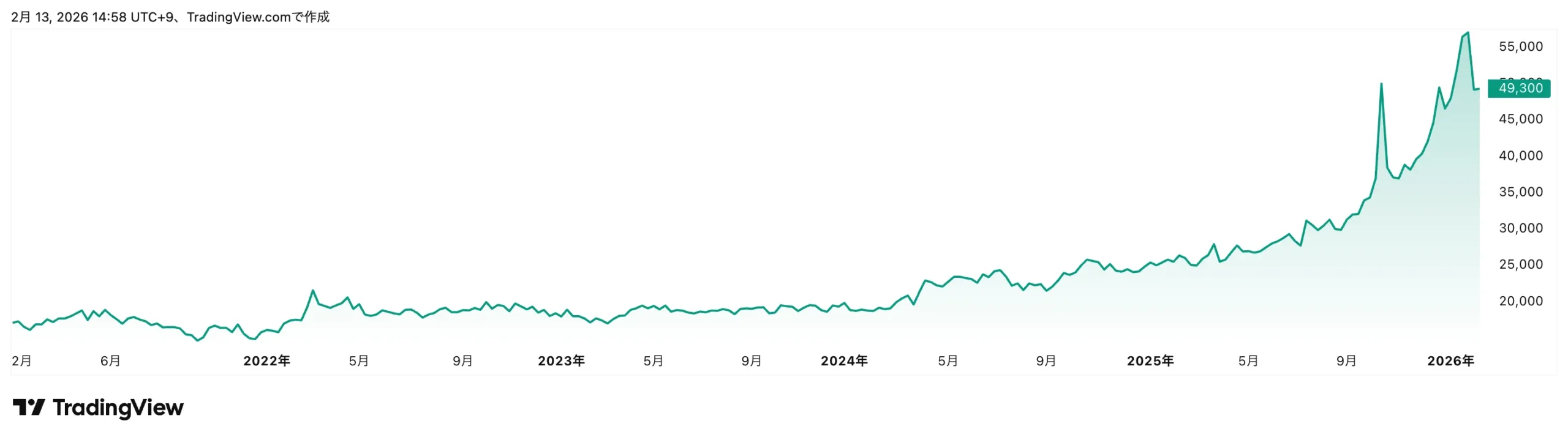

| 【1676】 WisdomTree 貴金属バスケット | 貴金属価格 | 49,300円 | 0.44% |

【1542】純銀上場信託は、新NISA成長投資枠で購入できる唯一の国内銀ETF

【1542】純銀上場信託は、新NISA成長投資枠で購入できる唯一の国内銀ETFです。

三菱UFJ信託銀行が運用する「金の果実シリーズ」の一つで、大阪取引所の先物価格をベースとして算出した「銀地金100グラムあたりの理論価格」との連動を目指します。

最大の特徴は、一定の受益権口数(10万口以上)を保有している場合、受益証券と引き換えに現物の銀地金に交換できる点です。

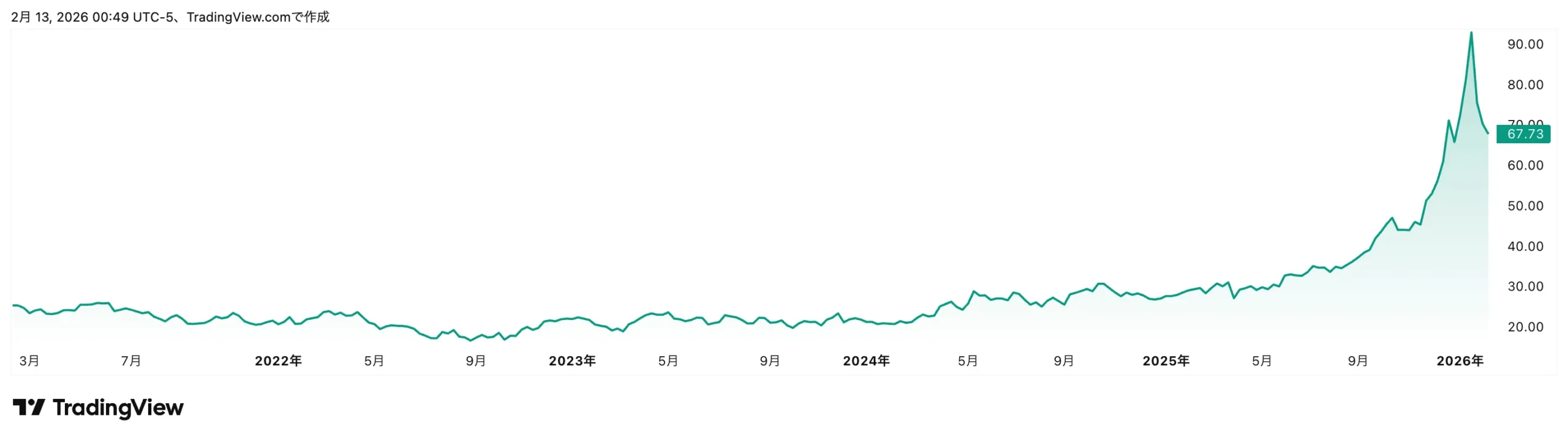

2026年2月13日時点で34,530円、1年間のパフォーマンスは大幅上昇を記録しました。特に2025年秋ごろからの価格上昇は著しく、銀価格の高騰を如実に反映していましたが、2026年1月30日の歴史的暴落後は大きく調整しています。

NISA対応は魅力ですが、銀は値動きが激しく銀一本ではハイリスクです。大切な資産を守るため、相場環境に左右されず安定した利益を狙える「守りの運用」も組み合わせて、リスク分散を徹底しましょう。

【1673】は最低投資額が約10万7700円と高めですが、信託報酬が比較的安く設定

【1673】WisdomTree銀上場投資信託は、ウィズダムツリーの関連会社が運用し、ロンドン地金市場協会(LBMA)の銀価格に連動を目指す国内ETFです。

最低投資額は10口単位のため約10万7700円となりますが(2026年2月13日時点)、信託報酬は0.49%と【1542】の0.55%より低く設定されています。

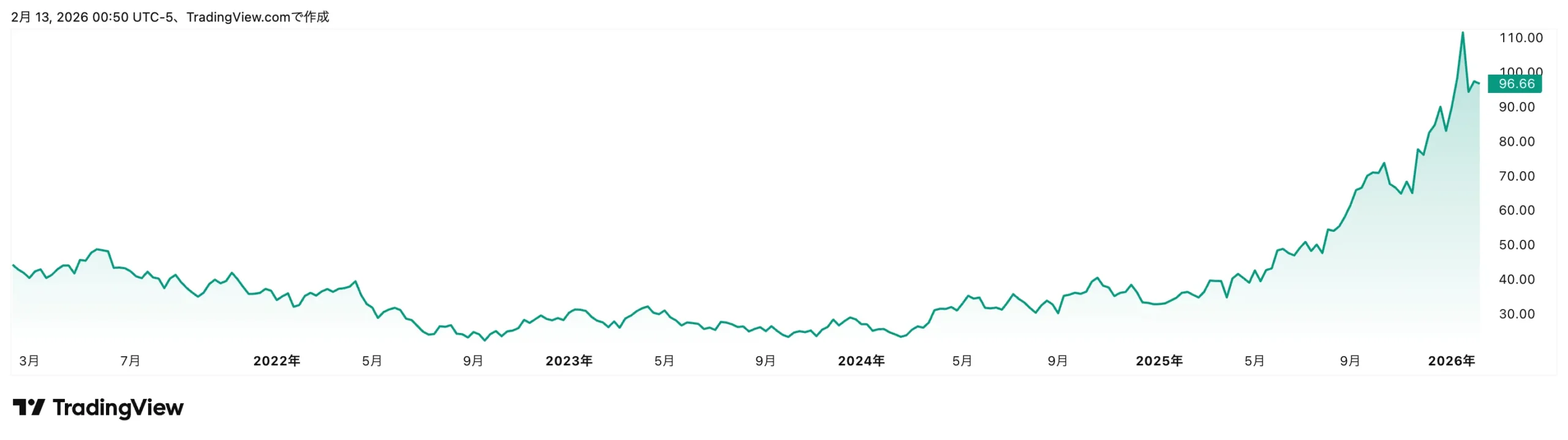

2026年2月13日時点で10,770円、1年間のパフォーマンスは+135.54%。リターン面では【1542】とほぼ同等のパフォーマンスを示していますが、2026年1月30日の歴史的暴落後は大きく調整しています。

【1676】は銀だけでなく金やプラチナなども含まれる

【1676】WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託は、銀だけでなく金・プラチナ・パラジウムの4つの貴金属に分散投資できるETFです。

- 金:65.70%

- 銀:19.54%

- パラジウム:9.49%

- プラチナ:5.27%

金を中心として価格変動を抑えつつ、銀やパラジウムで成長性も取り入れたバランス型の商品設計となっています。

2026年2月13日時点で49,300円、1年間のパフォーマンスは+90.40%。純粋な銀ETFと比べるとリターンは控えめですが、プラチナとパラジウムの価格が低迷している一方で、金が相対的に安定している背景があります。

信託報酬は0.44%と、今回紹介する銀関連ETFの中で最も低コストです。「銀だけに集中投資するのは不安」「貴金属全体に分散投資したい」方に適しています。

ただし、新NISAの対象外であり、取引量が少ない点には注意が必要です。長期保有を前提とした投資に向いているでしょう。

米国上場の銀関連ETF商品一覧

米国市場では、世界最大級の銀ETFが取引されています。

ドル建てでの投資になりますが、流動性が高く売買しやすいのが特徴です。

| 銘柄名 | 投資対象 | 取引価格 (2026/2/13) | 経費率 |

|---|---|---|---|

| 【SLV】 iシェアーズ シルバー ・トラスト | LBMA銀価格 | $76.56 | 0.50% |

| 【SIL】 グローバルX 銀ビジネスETF | 銀鉱山企業株 | $104.39 | 0.65% |

【SLV】iシェアーズ シルバー・トラストは世界最大級の銀ETF

【SLV】iシェアーズ シルバー・トラストは、世界最大の資産運用会社であるブラックロック(BlackRock)が運用する世界最大級の銀ETFです。

純資産総額は約447億米ドル(約6.8兆円)に達し、圧倒的な流動性を誇ります。現物の銀の保有で、LBMA銀価格への連動を目指すのが特徴です。

2026年2月13日時点で76.56ドル、52週レンジは26.57〜109.83ドルと大きな価格変動を経験しています。特に2026年1月に高値をつけた後、30日の歴史的暴落で約30%下落し、その後は70〜80ドル台での推移が中心です。

SLVは純粋に銀価格に連動するETFで、新NISAでも購入可能です。世界中で取引されているため、スプレッドが狭く、大口の売買でも価格への影響が限定的ですが、2026年は極めて激しい価格変動を示している点には注意しましょう。

【SIL】グローバルX 銀ビジネスETFは銀鉱山企業の株式に投資するETF

【SIL】グローバルX 銀ビジネスETFは、銀価格ではなく銀鉱山企業の株式に投資するETFです。

ソルアクティブ・グローバル銀鉱山指数に連動し、銀の採掘、加工、流通に関わる企業約30社に分散投資しています。主な組入銘柄には、Wheaton Precious Metals、Pan American Silver、Fresnilloなどです。

2026年2月13日時点で104.39ドル、52週レンジは33.11〜119.24ドルと、銀価格の変動を増幅した激しい値動きでした。特に2026年1月には119.24ドルの高値をつけた後、暴落で大きく調整しています。

銀価格に直接連動するSLVと比べると、運営コストの増加や環境規制、地政学的リスクなどが銀鉱山企業の収益性を制約するため、価格上昇の恩恵が必ずしも株価に十分反映されない局面もあります。

タイプ別でみるおすすめ銀ETF銘柄

投資目的や運用スタイルによって、選ぶべき銀ETFは変わってきます。

NISAを活用したい方には、【1542】純銀上場信託か【SLV】がおすすめです。

- NISA利用重視の方:【1542】純銀上場信託(国内)、【SLV】(米国)

- コスト重視の方:【1673】WisdomTree銀上場投資信託(信託報酬0.49%)

- 分散投資を求める方:【1676】WisdomTree貴金属バスケット(金、銀、プラチナ、パラジウム)

- 高リターン狙いの方:【SIL】グローバルX 銀ビジネスETF(銀鉱山株)

初心者の方は、まず銀価格に直接連動するシンプルな商品から始めるとよいでしょう。

投資に慣れてきたら、銀鉱山株ETFや貴金属バスケットETFで、より幅広い投資戦略を検討してみてください。

銀(シルバー)ETF投資をおすすめする理由

銀ETFには、現物の銀や他の投資商品にはない多くのメリットがあります。

手軽さやコストの安さだけでなく、ポートフォリオの分散効果も期待できるでしょう。

証券会社で手軽に購入が可能

銀ETFは、ネット証券の口座があれば誰でも簡単に購入できます。

銀の現物を買う場合は、貴金属店まで足を運ぶ必要がありますが、ETFならスマホやパソコンから数分で注文完了です。

24時間いつでも注文を出せる証券会社も多く、仕事で忙しい方でも投資しやすいでしょう。

保管場所の心配もなく、盗難リスクを考える必要もありません。

少額投資+低コストで始められる

銀の現物購入は取扱業者が限られており、一般的には数十万円単位の資金が必要です。

しかし銀ETFなら、数千円から数万円程度の少額で投資を始められます。

信託報酬は年0.5%前後とアクティブファンドと比べて格段に安く、NISA口座なら売買手数料が無料になる証券会社が多いのも魅力でしょう。

まとまった資金がなくても、毎月少しずつ積み立てもできます。

インフレヘッジと価値の安定性

物価が上昇すると現金の価値は目減りしますが、銀のような実物資産はインフレ時に価格が上昇しやすい特徴があります。

歴史的にも、インフレ率が高い時期には銀価格も上昇する傾向が見られました。

さらに、企業の株式は倒産すれば紙くずになりますが、銀の価値はゼロになりません。

銀は何千年も前から貨幣や装飾品として使われてきた歴史があり、産業用途でも必要不可欠な金属なので、需要がなくなる心配もないでしょう。

産業需要の拡大による銀の将来性

電気自動車や太陽光発電の普及により、銀の産業需要は今後も拡大が見込まれます。

シルバーインスティチュート(銀協会)によると、太陽光発電向けの銀需要は2024年に約2億オンスに達し、今後も年率10%以上の成長を遂げる見通しです。

一方で、採掘可能な銀の埋蔵量は限られており、新興国の経済成長に伴う装飾品需要の増加も見込まれます。

こうした背景から中長期的に見て銀価格の上昇が期待できますが、2026年2月のような急落リスクも念頭に置きながら慎重な投資判断が欠かせません。

株式や債券のリスクを分散できる

伝統的な資産である株式と債券だけでは、市場の大きな変動に対応しきれません。

銀ETFを加えると、より効果的なリスク分散が可能になります。

2008年の金融危機では株式も債券も大きく下落しましたが、その後銀価格は急上昇しました。

異なる資産クラスを組み合わせると、想定外の事態にも対応できるポートフォリオを作れるでしょう。

銀ETFも分散効果はありますが、株と一緒に暴落する共倒れリスクはゼロではありません。真のリスク回避を目指すなら、市場の値動きと全く無関係に利益を生み出す相場非連動型の資産を持つのが鉄則です。

下落相場でもプラスの絶対収益を追求するプロ運用の投資先がおすすめ

- アクション

前年度年利+17.35%の確かな実績 - ハイクアインターナショナル

年利12%固定・年4回配当(3%ずつ)

ETFよりも確実性の高い「ほったらかし運用」を詳しく見る

銀ETF以外の安全資産も検討したい方は、下記の2026年最新の安全な投資ランキングもご参照ください。

銀ETFのデメリットと投資する際の注意点

銀ETFには多くのメリットがある一方で、投資前にはリスクの理解が欠かせません。

特に2026年2月の歴史的暴落が示すように、価格変動の激しさは十分に認識しておく必要があります。

上記のような銀ETFの制約を避けたい方は、プロが運用するヘッジファンドも検討してみてください。

歴史的暴落が示す投機リスク

2026年1月30日、銀先物は1日で31%下落の歴史的暴落を記録しました。

暴落の背景には、トランプ大統領がFRB次期議長にケビン氏を任命し「強いドル」への回帰が意識され、金・銀・ビットコインなど中央銀行通貨の代替資産から資金が一斉に流出した点があります。

田中貴金属の銀価格も2026年1月30日の650円から2月13日には417円へと、わずか2週間で約36%も急落しました。

激しい値動きの背景には、銀特有の構造的な脆弱性があります。

銀の需要構成を見ると、約6割が太陽光パネルや電子機器などの工業用途で、残りの約4割も投資需要や宝飾品需要が占めており、需要の大部分が景気に左右されやすい構造になっているのです。

激しい値動きを避け、どんな相場でも着実に資産を増やしたいなら、市場環境に左右されず利益を狙う「絶対収益型」の運用を検討すべきです。

インカムゲインなしでコストは割高

銀ETFは価格上昇によるキャピタルゲインのみが収益源となり、株式のような配当収入や債券のような金利収入は一切得られません。

長期保有しても、価格が上がらなければリターンはゼロになってしまいます。

さらに、銀ETFの信託報酬は年0.5%前後と、株式インデックスETFと比べると割高です。

株式ETFなら0.1%以下の商品も多い中、5倍近いコストがかかります。

| ETF種別 | 信託報酬 | 配当・金利 |

|---|---|---|

| 株式インデックスETF | 年0.03~0.2% | 配当あり |

| 債券ETF | 年0.05~0.3% | 金利あり |

| 銀ETF | 年0.5%前後 | なし |

海外ETFの場合は、為替手数料や現地手数料も加わるため、さらにコストが膨らむ可能性があります。

定期的な収入を求める投資家には向かない商品といえるでしょう。

銀ETFは価格上昇を待つだけの投資ですが、ハイクア・インターナショナルなら3ヶ月ごとに3%ずつ(年4回)の定期分配金を受け取りながら、年利12%の安定収益を目指せます。

為替・流動性・現物転換の制約

銀は国際的にドル建てで取引されるため、円高になると投資成果が目減りします。

たとえ銀価格が上昇しても、円高が進めば損失になる恐れもあり、国内ETFでも間接的に為替の影響を受ける点は理解しておきましょう。

さらに、国内の銀ETFの中には、1日の取引量が少ない銘柄も存在します。

- 【1542】純銀上場信託:約460,094口

- 【1673】WisdomTree銀:約71,960口

- 【1676】貴金属バスケット:約735口

特に【1676】は流動性が低く、売値と買値の差(スプレッド)が0.5%〜1%程度開く恐れがあり、希望価格で即座に売買できない場合があります。

国内銀ETFの流動性リスクが気になる方は、プロが運用するヘッジファンドも検討してみてください。

金より劣るインフレ耐性

銀もインフレ対策になりますが、効果は金ほど安定していません。

工業需要に左右される部分が大きいため、純粋なインフレヘッジとしては不完全です。

歴史的にも、高インフレ期に金は確実に上昇しましたが、銀は景気次第で異なる動きを見せました。

インフレ対策を重視するなら、金ETFと組み合わせての保有もよいでしょう。

ただし、金と銀は連動するため暴落時は共倒れするリスクがあるので、本当の分散投資をするなら相場環境に左右されず独自の利益を狙える非連動型の資産を組み込むのが鉄則です。

下落相場でもプラスの絶対収益を追求するプロ運用の投資先がおすすめ

- アクション

前年度年利+17.35%の確かな実績 - ハイクアインターナショナル

年利12%固定・年4回配当(3%ずつ)

金・銀市場とは無関係に増やす絶対収益の分散投資を詳しく見る

金と銀をバランスよく組み合わせたい方は、下記の金ETFのおすすめ銘柄も併せてご確認ください。

短期的な需要調整と代替技術リスク

銀の産業需要の中でも特に大きな割合を占める太陽光パネルでは、銀価格高騰を受けて使用量削減の技術開発が急速に進んでいます。

過去10年間でパネル1枚あたりの銀含有量は大幅に減少しており、東北大学発のベンチャー企業が開発した銅ペーストなど、銀から銅への代替技術の実用化も進行中です。

ただし、短期的な調整であり、中長期的には太陽光パネルの設置量増加や電気自動車の普及により、銀需要は再び拡大すると予測されています。

とはいえ、細線化技術やカーボンナノチューブなど代替材料の研究が進んでいる点は、長期投資家として認識しておくべき技術革新リスクといえるでしょう。

こうしたETF投資の限界を踏まえ、市場環境に左右されにくい代替投資手法として注目されているのがヘッジファンドによる資産運用です。

銀価格の推移チャートと将来の見通し

銀価格は過去40年間で大きな変動を繰り返してきました。

1980年には投機的な買いで一時50ドル近くまで急騰し、その後は長期間低迷が続きました。2008年の金融危機後は安全資産として注目され、2011年には再び50ドル付近まで上昇しています。

2020年のコロナショック時に30ドルを超え、2025年に入ると急激な上昇局面を迎えました。2026年1月には一時109ドル台まで高騰しましたが、1月30日に1日で31%の歴史的暴落を記録。

2月13日時点では田中貴金属の銀価格が417円/g(約78ドル相当)と、ピークから約36%下落した水準で推移しています。

| 価格変動要因 | 銀価格への影響 |

|---|---|

| 金利上昇 | 価格下落(魅力低下) |

| インフレ進行 | 価格上昇(ヘッジ需要) |

| ドル高進行 | 価格下落(ドル建て) |

| 工業需要増加 | 価格上昇(需給逼迫) |

| 地政学リスク | 価格上昇(安全資産) |

| FRB政策変更 | 価格下落(通貨信認回復) |

今後の見通しとしては、電気自動車や太陽光発電の普及により工業需要の拡大が続くと予想されます。一方で供給面では、既存鉱山の枯渇が進み、新規開発も限定的です。

金銀比価(GSR)は2026年2月時点で60台前半まで低下していますが、歴史的な平均値と比較すると、中長期的な需給バランスの変化から銀価格の上昇余地は大きいと考えられます。

ただし、2026年1月の暴落が示すように、短期的な価格変動リスクは極めて高い点には十分な注意が必要でしょう。

このような激しい値動きに不安を感じる方や、「銀の成長性は魅力だが、暴落リスクは避けたい」方には、市場の上下に左右されず年利10%超の安定収益を狙えるヘッジファンドとの併用が賢明な選択です。

銀ETF(シルバー)のおすすめ購入方法

銀への投資方法には、ETF以外にも現物購入や積立投資があります。

それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。

銀ETFの購入手順

銀ETFの購入は、証券会社に口座さえあれば、以下の4ステップですぐに始められます。

- 証券口座の開設

SBI証券や楽天証券などで申し込みます(NISA口座も同時に申請推奨)。 - 資金の入金

開設した口座に投資資金を振り込みます。 - 銘柄コードを検索

「1542(純銀信託)」などのコードを入力して対象を表示します。 - 注文(購入)

「指値」や「成行」を選び、数量を指定して買い注文を出します。

手順自体は非常にシンプルですが、投資で最も難しいのは「購入」ではなく、「利益が出ているうちでの売却(利益確定)」です。

特に銀のように変動が激しい相場では、一瞬の判断遅れが損失につながります。

売買タイミングを見極める自信がない方は、「売り買いの判断」をすべてプロに任せる運用スタイルの方が、精神的な負担も少なく、年利10%超などの高いリターンを残しやすいでしょう。

銀インゴットの購入方法と買える場所

銀の現物を保有したい方は、貴金属店や地金商で銀インゴットを購入できます。

田中貴金属や三菱マテリアルなどの大手業者が安心です。

最小単位は通常1kgからで、購入時には身分証明書が必要になります。

ただし保管場所の確保や、売却時の手数料の高さは覚えておきましょう。

銀積立投資の始め方

毎月コツコツ投資したい方には、銀積立が手軽でおすすめです。

SBI証券や楽天証券では、月3,000円から銀積立を始められます。

ドルコスト平均法により、価格変動リスクを抑えながら投資できるのがメリットです。

積み立てた銀は、一定量に達すれば現物として引き出せる証券会社もあります。

銀ETFを購入できるおすすめ証券会社

銀ETFの取引には、手数料の安さと取扱商品の豊富さで選びましょう。

特におすすめなのは、SBI証券と楽天証券の2社で、両社ともNISA口座なら国内外ETFの売買手数料が無料になります。

さらに、米ドルと円の為替手数料も無料化されているため、海外ETFも低コストで取引可能です。

| 比較項目 | SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|---|

| 国内ETF 売買手数料 | 無料 (ゼロ革命対象者) | 無料 (ゼロコース選択時) |

| 海外ETF 買付手数料 | 無料 (NISA口座) | 無料 (NISA口座) |

| 為替手数料 | 無料 (米ドル/円) | 無料 (米ドル/円) |

| 銀積立 | 月1,000円から | 月3,000円から |

| 銀現物転換 | 可能 | 不可 |

SBI証券は銀の現物転換もできるため、将来的に実物を手にしたい方に向いています。

楽天証券は楽天ポイントが貯まるサービスもあり、ポイント投資を活用したい方におすすめでしょう。

どちらも口座開設は無料で、最短翌営業日から取引を始められます。

証券会社での取引は自由度が高い反面、銘柄選定から売買のタイミングまで、すべてを自分の責任で管理し続けなければならないのが現実です。

特に初心者の場合、慣れない注文画面での操作や、一瞬の判断の迷いが、大切な資産を大きく減らしてしまいます。

銀ETFの価格変動が怖い方は、下落相場でもプラスの絶対収益を追求するプロ運用の投資先がおすすめ

- アクション

前年度年利+17.35%の確かな実績 - ハイクアインターナショナル

年利12%固定・年4回配当(3%ずつ)

ETFよりも確実性の高い「ほったらかし運用」を詳しく見る

ヘッジファンドと銀ETFの比較

銀ETFの価格変動リスクや市場依存性を避けたい投資家にとって、ヘッジファンドは魅力的な代替投資手段です。

特に日本国内で投資可能なヘッジファンドの中には、市場環境に関係なく安定したリターンを追求する運用戦略を採用しているファンドが存在します。

ヘッジファンドの特徴

銀ETFの価格変動リスクや市場依存性を避けたい投資家にとって、ヘッジファンドは魅力的な代替投資手段となります。

- 市場下落時でも利益を狙える絶対収益戦略

- プロフェッショナルによるお任せ運用

- 単一資産に依存しないリスク分散

- 年利12-17%の高リターン実績

銀ETFは銀価格が下落すれば必ず損失となりますが、ヘッジファンドは「絶対収益戦略」により市場が下落している局面でも利益を追求し、インフレ局面でも、プラスリターンを目指すのです。

さらに、経験豊富なファンドマネージャーが市場環境の変化に応じて投資戦略を柔軟に変更する「アクティブ運用」により、高度な分析や情報収集を通じて市場の非効率性を利益に変えます。

国内の優秀なヘッジファンドの中には、年利12-17%の銀ETFでは実現困難な高いリターンを継続的に達成しているファンドが存在し、500万円以上の余裕資金をお持ちの方にはおすすめです。

銀ETFとヘッジファンドの比較表

銀ETFとヘッジファンドの特徴を詳しく比較すると、それぞれの投資手法の違いが明確になります。

| 比較項目 | 銀ETF | ヘッジファンド |

|---|---|---|

| 運用目標 | 市場連動 | 絶対収益追求 |

| リスク特性 | 銀価格に完全依存 | 多角的リスク分散 |

| 下落耐性 | 市場下落時は必ず損失 | 下落局面でも利益可能 |

| 最低投資額 | 約3万5,000円程度〜 | 500万円〜 |

| 流動性 | 取引時間中いつでも売買可能 | 解約制限がある場合も |

| 運用の透明性 | 価格は常時公開 | レポートで報告 |

| プロ運用 | 指数連動(パッシブ) | 能動的運用(アクティブ) |

銀ETFは手軽さと透明性が魅力ですが、市場リスクを完全に受け入れなければなりません。

一方、ヘッジファンドは高い参入障壁がある代わりに、市場環境に左右されにくい安定性と高リターンポテンシャルを提供します。

銀ETFの代替に!おすすめヘッジファンド

銀ETFの最大の弱点である「価格変動の激しさ」と「配当のなさ」を解決する代替投資先として、日本国内の優秀なヘッジファンドを2つ厳選しました。

ヘッジファンドは市場環境に左右されずに利益を狙う絶対収益や、確実性の高い固定利回りを特徴としており、2026年のような不安定な相場でも資産を守りながら増やす選択肢として評価されています。

1位:Action合同会社

| 運用会社 | Action合同会社 |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(東京) |

| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |

| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |

| 利回り | 17.35%(前年度実績) |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 面談 |

| 公式サイト | アクション公式サイト |

前年度年利17.35%の実績を残したアクション合同会社は、銀相場の激しい値動きに疲れた方や、下落局面でも利益を狙う「絶対収益」を求める方におすすめです。

アクションの特徴

- 相場に左右されない「絶対収益」の追求

(※前年度実績 +17.35%) - 金融業界30年以上のプロによる運用チーム

- 多角的な投資でリスク分散

(株式、不動産、事業融資、Web3など) - 最低投資額500万円から

最大の特徴は、株式だけでなく事業融資やWeb3などへ分散投資すると、「株や銀が暴落しても他でカバーする」体制が整っている点です。

最低投資額は500万円とやや高めですが、プロが個別に近い形で資産を管理してくれるため、投資家は日々の値動きをチェックする必要がなくなります。

銀ETFとアクションの決定的な違い

「銀ETF」と「アクション(ヘッジファンド)」の最大の違いは、利益の出し方にあります。

銀ETFは「銀価格の上昇」だけが利益の源泉ですが、アクションは独自の戦略で「市場が下がっている時でも利益を狙う」点が特徴です。

- 銀価格の急騰・急落に平穏を保ちたい人

- 売買の判断をプロにすべて任せたい人

- 市場が暴落しても資産を増やしたい人

銀の爆発力への期待は持ちつつも、資産のコア部分はプロによる守りと攻めの運用で固めたい。そう考える方にとって、アクションは銀ETFの欠点を補う理想的な投資先です。

公式サイトでは、紹介しきれていない詳細な実績や運用チームの情報も公開されています。

「いきなり投資するのは不安」「まずは話だけでも聞いてみたい」方も歓迎されているので、少しでも気になったら公式サイトをチェックして、気軽に無料相談を活用してみてください。

\ まずは運用実績をチェック /

アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。

2位:ハイクア・インターナショナル

| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(大阪) |

| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |

| 主な投資戦略 | 事業融資 |

| 年間期待利回り | 年利12% |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 資料請求・面談 |

| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル公式サイト |

ハイクア・インターナショナル合同会社は、銀ETFの弱点である配当のなさをカバーし、年利12%の固定利回りで確実に資産を増やしたい方におすすめです。

ハイクアの特徴

- 景気に左右されない年利12%の固定利回り

- いつでも解約・出金が可能

- 新興国の成長を取り込む堅実な貸付

- 最低投資額 500万円から

最大の特徴は、運用の成果に関わらず「契約時点で利回りが固定されている」安心感です。銀相場のようにチャートを毎日チェックして一喜一憂する必要は一切ありません。

銀ETFとハイクアの決定的な違い

銀ETFは「値上がり益(キャピタルゲイン)」狙いの投資ですが、ハイクアは「定期的な収入(インカムゲイン)」に特化した投資です。

銀ETFは保有しているだけではお金を生みませんが、ハイクアは「預けているだけで年12%(単利運用なら毎月配当も可)」の利益を生み出し続けます。

- 売買のタイミングがわからない人

- 安定した「固定リターン」が欲しい人

- 「すぐ現金化」できる安心感が欲しい人

- 年金のような「定期収入」が欲しい人

「いつでも解約できる」流動性の高さは、ETFに慣れた投資家にとっても大きなメリットです。

銀のように暴落におびえず、インフレに負けない高利回りを「固定」で受け取りたい方は、公式サイトで詳細を確認してみてください。

公式サイトでは、「年利12%の仕組み」や詳細な実績が分かる資料を無料で請求できます。

\ 簡単1分!無料資料請求はこちら /

ハイクアインターナショナルについて詳しくは下記の記事も参考にしてください。

よくある質問

銀ETFに関してよく寄せられる質問をまとめました。

まとめ

銀ETFは証券会社で手軽に購入でき、最低1万円台から銀投資を始められる魅力的な商品です。国内では【1542】純銀上場信託がNISA対応、【1673】WisdomTree銀が低コスト、米国では【SLV】が世界最大級の流動性を誇ります。

ただし、2026年1月30日に銀先物が1日で31%暴落したように、価格変動が極めて激しく、銀一本では高リスクなため、市場環境に左右されないヘッジファンドなど、安定運用の代替投資先との併用で、着実な資産形成が可能です。

銀ETFへの投資を検討する際は、各銘柄の特徴を理解し、ご自身のリスク許容度に応じて適切な投資判断が重要でしょう。

銀ETFの価格変動が怖い方は、下落相場でもプラスの絶対収益を追求するプロ運用の投資先がおすすめ

- アクション

前年度年利+17.35%の確かな実績 - ハイクアインターナショナル

年利12%固定・年4回配当(3%ずつ)

ETFよりも確実性の高い「ほったらかし運用」を詳しく見る