ファンドラップを検討しているけど、「どこがいいのか分からない」「評判はどうなのか」と悩んでいませんか?

この記事では、主要15社のファンドラップを運用実績・手数料・サービス内容で徹底比較し、どこがいいか紹介しています。

ファンドラップは、大手の金融機関や証券会社のプロに投資を一任してもらえるサービスです。

しかし、手数料の高さや運用実績への不満など、多くの投資家から悪い評判が上がっているのは事実です。

投資の知識や経験が浅い方が、効率的な資産運用をしたい場合にはファンドラップは良い選択肢ですが、期待利回りは低いでしょう。

なお、高い利回りが期待できる資産運用方法は、「プライベートデット」や「ヘッジファンド」があります。

| ファンドラップ | プライベートデット | ヘッジファンド | |

|---|---|---|---|

| 期待利回り | 〜5%程度 | 10%以上(安定) | 10%以上 |

| 手数料 | 年率1.0〜2.2%程度 | 運用利益から 15~20%程度 | 運用利益から 15~20%程度 |

| 最低投資額 | 300~1,000万円以上 | 500万円~ | 500~1,000万円以上 |

| 情報公開の 積極性 | 低 | 中~高 | 低 |

| 急な市場変動 の対応 | 難しい | 市場変動に 影響されにくい | 積極的に利益を追求 |

| 詳細 | ファンドラップ ランキング | おすすめの プライベートデット | おすすめの ヘッジファンド |

この記事ではファンドラップの良い評判や悪い評判を解説するとともに、15社のファンドラップを手数料・運用実績・サービス内容で比較し、おすすめの金融機関を紹介します。

ファンドラップの悪い評判・口コミ

ファンドラップを選ぶ前に知っておきたいのが、実際の利用者から上がっている悪い評判・デメリットです。

まずは、どのような不満の声があるのか見ていきましょう。

悪い評判①手数料が高すぎる

ファンドラップの悪い評判・デメリットの1つ目は、手数料が高い点です。

一般的な投資信託と比べて、どれくらい手数料が高いのでしょうか。

| 年率 | ファンドラップ | 一般的な 投資信託 |

|---|---|---|

| 運用管理手数料 | 1.0~2.2% | 0.5~1.5% |

| 購入時手数料 | なし | 0~3.0% |

| 信託財産留保額 | なし | 0~0.5% |

たとえば、野村證券や大和証券では年率1.5%~2%前後の手数料がかかることがあります。

このような高額な手数料体系から、一部の投資家からは、「ファンドラップは買ってはいけない」という声も上がっています。

100万円を運用すると年間1万5000円~2万円が手数料として引かれ、10年間では15万円~20万円にもなりますね。

高額な手数料は運用成果に影響するため、本当にその価値があるサービスなのかを見極めることが重要です。

年間2万円の手数料が気になるなら、手数料・成功報酬が完全無料のプライベートデットファンド「ハイクアインターナショナル」がおすすめ。固定利回り年12%で、手数料負担ゼロで運用できます。

悪い評判②手数料に見合わない平均利回り

ファンドラップの悪い評判・デメリットの2つ目は、手数料に見合わない平均利回りです。

ファンドラップの平均利回りは3~5%程度なので、手数料を差し引くと実質的な利回りは1~3%にとどまります。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 平均年間利回り | 3~5%程度 |

| 平均年間手数料 | 1.5~2%程度 |

| 実質的な利回り(純利益) | 1~3%程度 |

これでは、インフレ率を考慮すると実質的な資産価値はほとんど増えていないことになります。

個人での投資信託運用と比べても、必ずしも優位とは言えない結果となっているのが現実です。

高い手数料と物足りない利回りが気になるなら、手数料なしで固定利回り12%のプライベートデットファンド「ハイクアインターナショナル」がおすすめです。

運用手数料や成功報酬等の手数料が不要なので、運用によって得た収益を最大限に確保できます。

悪い評判③情報開示が不十分

ファンドラップの悪い評判・デメリットの3つ目は、情報開示が不十分な点です。

ファンドラップでは「自分のお金がどう運用されているか分からない」という不満も目立ちます。

- 運用している銘柄が非公開の場合がある

- 運用実績の内訳が開示されない

- 運用担当者の情報が限定的

- 他社との比較が難しい

- 運用方針の変更理由が明確でない

このような情報不足は投資家の不安や不信感につながっています。

大手のMUFG(三菱UFJ信託銀行)や三井住友銀行でも、この傾向は変わりません。

透明性の高いファンドラップの運用を求める声は、今後も高まっていくでしょう。

悪い評判④最低投資額のハードルが高い

ファンドラップの悪い評判・デメリット4つ目は、最低投資額のハードルが高い点です。

ファンドラップは、最低投資額が高いため「興味はあるけど、始められない」という声も多く聞かれます。

| 金融機関 | 最低投資額 |

|---|---|

| ON COMPASS・楽ラップ | 1,000円~1万円 |

| 大和証券・SMBC日興証券など | 300万円 |

| 三井住友信託銀行 | 500万円 |

| みずほ証券 | 1,000万円 |

| 野村證券 | 3,000万円 |

多くのファンドラップでは300万円以上の最低投資額が設定されているため、少額から始めたい投資初心者にとって大きな障壁となっているのが現実です。

ただし、ON COMPASSや楽ラップなどのロボアドバイザー型なら、1,000円から始められるものもあります。

悪い評判⑤急な相場変動への対応が遅い

ファンドラップの悪い評判・デメリット5つ目は、急な相場変動への対応が遅い点です。

プロが運用してくれる安心感がある一方で、「対応が遅くてひどい」「急な市場変動への対応が遅い」という指摘もあります。

ファンドラップの対応が遅い原因は、運用方針や契約内容によって対応の制限があるからです。

たとえば、コロナショックのような急激な相場変動が起きたとき、個人なら即座に対応できます。

しかし、ファンドラップでは、運用方針や契約内容によって柔軟な対応が制限される場合があるんです。

柔軟な対応で資産を運用してくれる方法は、記事後半の「評判の高い運用方法としてのオルタナティブ投資」で詳しく解説しています。

ファンドラップの良い評判・口コミ

ここまで悪い評判・デメリットを見てきましたが、ファンドラップにはもちろん良い評判・メリットもあります。

実際に利用して満足している人たちの声を聞いてみましょう。

良い評判①プロに運用を任せられる

ファンドラップの良い評判・メリット1つ目は、プロに運用を任せられる点です。

投資の知識や経験が浅い方でも、安心して始められるのが大きなメリットですね。

| 専門知識の活用 | 金融のプロの知識と 経験を活かした運用 |

|---|---|

| 時間の節約 | 自分で投資先を選ぶ・ 知識の勉強をする手間が 省ける |

| 感情的な判断の回避 | 市場の変動に左右されない 判断が期待できる |

| 最新情報へのアクセス | 専門家による豊富な情報源を 活用した運用 |

たとえば大和証券や野村證券のような大手なら、豊富な運用実績と専門知識を持つプロがついています。

個人では難しい効率的な資産配分や、市場動向に応じた適切な判断をしてもらえるわけです。

「投資は興味があるけど、何から始めていいか分からない」という方には心強いサービスといえるでしょう。

良い評判②定期的な資産配分の見直し

ファンドラップの良い評判・メリット2つ目は、定期的な資産配分の見直しができる点です。

金融の市場環境は常に変化していますが、ファンドラップならその変化に合わせて資産配分を見直してもらえます。

- 市場変動への対応ができる

- 資産配分の偏りを定期的に修正できる

- 新しい投資機会を逃さない

- 常に最適なリスク水準を維持している

なお、SMBC日興証券やMUFGなどでは、四半期ごとや半年ごとに資産配分を見直してくれます。

例えば、株価が上昇して株式の比率が高くなりすぎたら、自動的に資産配分を調整してくれるんです。

個人でこれを行うのは手間がかかりますし、感情に流されてしまうこともあります。

プロに任せることで、計画的な運用が続けられるわけですね。

良い評判③分散投資でリスクを軽減

ファンドラップの良い評判・メリット3つ目は、分散投資でリスクを軽減できる点です。

複数の金融商品に分散して投資をすれば特定の資産の価格変動リスクを抑えられるため、安定した運用が期待できるでしょう。

ファンドラップなら、この分散投資が自動的に実現できます。

- 国内外の株式、債券、不動産投資信託(REIT)など、多様な資産に投資

- 地域分散により、特定の国や地域のリスクを分散

- 業種分散により、特定の業界の不振による影響を軽減

- 通貨分散により、為替リスクを分散

- 運用スタイルの分散により、市場環境の変化に対応

SBI証券やゆうちょ銀行のファンドラップでも、国内外のさまざまな資産に分散投資しています。

投資初心者でも、プロの手による分散投資の恩恵を受けられるのは大きなメリットといえます。

ファンドラップとは?基本から分かりやすく解説

評判を理解したところで、そもそもファンドラップとはどんなサービスなのかをみていきましょう。

ファンドラップの基本的な仕組みから、始め方まで順番に解説していきます。

評判の良いファンドラップの証券会社をお探しの方は、後述する「ファンドラップ15社の評判と実績を徹底比較|金融庁データで検証」をご覧ください。

投資一任型の運用サービス

ファンドラップとは、あなたの資産運用をプロに一任できるサービスです。

投資方針や目標を決めたら、実際の運用はすべて金融機関のプロフェッショナルが行います。

| 運用方法 | 投資一任型 |

|---|---|

| 主な提供元 | ・大手銀行 ・証券会社 |

| 運用対象 | 投資信託が中心 |

| 最低投資額 | 100万円~5,000万円程度 |

| 手数料体系 | 預ける資産に対して一定率 |

ファンドラップは投資のプロと相談して、投資目標やリスク許容度に合わせて投資する銘柄の配分を決められます。

そのため、専門知識がない投資初心者でも、プロの力を借りて効率的に資産運用できるわけですね。

また、市場環境のリスクを抑えて長期的なリターンの安定化を目指しているため、長期的な資産形成にもおすすめです。

投資信託との違いを解説

「投資信託とファンドラップって何が違うの?」という疑問をよく聞きます。

両方とも様々な資産に分散投資するため、リスクを抑えて長期的なリターンを目指す点は共通です。

ただし、両者には以下の違いがあります。

| 項目 | ファンドラップ | 投資信託 |

|---|---|---|

| 運用方法 | 個別に資産配分が可能 | 商品ごとに運用方針がある |

| カスタマイズ | 個人の目標に合わせて調整可能 | 基本的に調整できない |

| 手数料体系 | 預かり資産に対して一定の年率 | ・購入時手数料 ・信託報酬 ・信託財産留保額 |

| 最低投資額 | 数百万円〜 | 数千円〜 |

| 向いている人 | ・投資の知識があまりない人 ・忙しくて管理の時間をかけたくない人 | ・自分で商品の比較をしたい人 ・少額から始めたい人 |

ファンドラップの強みは、あなたの状況や目標に合わせて資産配分をオーダーメイドで設計できる点です。

また、投資の知識をインプットする必要がないため、手間をかけずに資産運用ができます。

一方で、投資信託は商品ごとに運用方針が決まっているため、分散投資をする場合は自分で複数の商品を選んで組み合わせる必要があります。

さらに、手数料体系も異なり、ファンドラップは資産全体に対して手数料がかかる仕組みになっています。

資産全体にかかる手数料の高さが気になる方は、よりコストを抑えた投資信託も検討してみましょう。

下記の投資信託ランキングを見て、自分に合った商品を選ぶ際の参考にしてください。

運用の流れと始め方を解説

ファンドラップを始めるまでの流れを、ステップごとに見ていきましょう。

なお、実際の手続きは金融機関によって多少異なりますが、基本的な流れは共通しています。

- 金融機関での面談・ヒアリング

- 投資目標とリスク許容度の決定

- 最適な資産配分の提案

- 契約締結

- 運用開始

- 定期的な運用報告と見直し

まず、ファンドラップを提供している金融機関で面談を行い、あなたの投資経験や目標のすり合わせを行います。

その後、リスク許容度を測定し、最適な資産配分を提案してもらえます。

契約後はプロによる運用がスタートし、定期的に運用状況の報告を受けながら必要に応じて見直しを行っていきます。

ファンドラップの投資対象は何がある?基本構成を紹介

ファンドラップでは、さまざまな資産に分散投資することでリスクを抑えています。

主な投資対象を見てみましょう。

| 資産クラス | 具体例 | 期待される役割 |

|---|---|---|

| 国内株式 | 日経225、TOPIX連動型など | 成長性を追求 |

| 外国株式 | 先進国株式、新興国株式 | 地域分散によるリスク軽減 |

| 国内債券 | 国債、社債など | 安定的な収益確保 |

| 外国債券 | 先進国債券、新興国債券 | 為替差益も狙う |

| REIT | 国内外の不動産投資信託 | インフレ対策 |

| その他 | コモディティ、ヘッジファンド型など | さらなる分散効果 |

これらの資産を組み合わせることで、市場環境に左右されにくいポートフォリオを構築できます。

たとえば株式市場が下落しても、債券やREITがクッションの役割を果たしてくれるわけです。

あなたのリスク許容度に応じて、これらの配分比率が調整されます。

保守的な運用を望む場合は債券の比率を高め、積極的な運用を望む場合は株式の比率を高めるといった具合ですね。

さらに、プライベートデットや仮想通貨など投資する幅を広げたい場合は、オルタナティブ投資がおすすめです。

詳しくは後述する「評判の高い運用方法としてのオルタナティブ投資」で解説しています。

大手ファンドラップで利益が出ている顧客の割合とは?

QUICK資産運用研究所が調査した結果、ファンドラップの運用結果は年度によって大きく変動する傾向にあります。

以下の表は、各金融機関におけるファンドラップの運用損益がプラスの顧客の割合です。(単位:%)

| 販売会社名 | 2025年 | 24年 | 23年 | 22年 |

|---|---|---|---|---|

| いちよし証券 | 98.2 | 100.0 | 76.2 | 95.0 |

| SMBC日興証券 | 94.0 | 99.0 | 73.0 | 94.0 |

| 野村証券 | 94.0 | 95.0 | 75.0 | 94.0 |

| 三井住友信託銀行 | 92.0 | 99.0 | 82.0 | 98.0 |

| 大和証券 | 90.2 | 99.3 | 80.7 | 97.8 |

| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 81.0 | 98.0 | 46.0 | 86.0 |

| りそな銀行 | 80.0 | 96.0 | 21.0 | 81.0 |

| みずほ証券 | 68.0 | 82.0 | 42.0 | 48.0 |

| 三菱UFJ信託銀行 | 53.0 | 57.0 | 15.0 | 20.0 |

| 平均 | 83.4 | 91.7 | 56.8 | 79.3 |

市場が低迷した2023年度には、顧客の半数近くが損失を抱えました。

また、市場が好調な時期であっても、ファンドラップは複数の金融商品を組み合わせるため、手数料が割高になる傾向があります。

そのため、利益が出ても実質の利回りは年率1~3%程度に収まることが多く、高い利回りは期待しにくいのが現状です。

「年率10%を超えるリターン」や「市場に左右されない運用」に興味がある方は、プロが攻守自在に運用するオルタナティブ投資も検討してみてはいかがでしょうか。

ファンドラップとロボアドの運用成績を5年分比較

大手のファンドラップでは、ロボアドバイザー型のサービスもあります。

ロボアドバイザーは、AIやアルゴリズムが自動で資産運用のプランを考えたり、資産配分を調節してくれます。

従来型のファンドラップとロボアドバイザーの運用成績を比較してみましょう。

| サービスタイプ | 平均リターン (5年) | 平均手数料 |

|---|---|---|

| ロボアドバイザー型 | 3.3% | 年率0.84% |

| 従来型ファンドラップ | 1.3% | 年率1.52% |

ロボアドバイザーは低コストで効率的な運用を実現し、その分が運用成績に反映されているようです。

一方で、従来型は対面でのきめ細かいサポートが受けられるメリットがあります。

どちらを選ぶかは、あなたのニーズ次第といえるでしょう。

ファンドラップ15社の評判と実績を徹底比較|金融庁データで検証

ファンドラップを選ぶ際、最も気になるのが、結局どこがいいのかですよね。

自分に合ったファンドラップに出会うには、評判や実際の運用成績を比較することが重要です。

ここでは、金融庁が公表しているデータをもとに、主要なファンドラップ15社の運用実績を比較。

比較の結果、運用実績・手数料・最低投資額において各社で大きな差があることが判明しました。

以下の表は、過去5年間の手数料控除後リターンが高い順にランキング化し、各社を比較したものです。

| 順位 | 商品名 | 過去5年 リターン | 過去3年 リターン | 最低投資額 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | ON COMPASS (ロボアドバイザー) | 4.60% | 6.30% | 1,000円 |

| 2位 | 東海東京ファンドラップ | 2.80% | 3.90% | 300万円 |

| 3位 | 楽ラップ (ロボアドバイザー) | 2.00% | 1.50% | 1万円 |

| 4位 | ダイワファンドラップ | 1.80% | 2.40% | 300万円 |

| 5位 | いちよしファンドラップ ドリーム ・コレクション | 1.50% | 2.10% | 300万円 |

| 6位 | 三井住友信託銀行ファンドラップ (SMA) | 1.60% | 2.10% | 5,000万円 |

| 7位 | 水戸ファンドラップ | 1.20% | 2.50% | 300万円 |

| 8位 | 野村SMA (エグゼクティブ・ラップ) | 1.20% | 1.20% | 3,000万円 |

| 9位 | 日興ファンドラップ (エドモンドロスチャイルド) | 1.10% | 2.30% | 300万円 |

| 10位 | SMBCファンドラップ | 1.00% | 1.70% | 300万円 |

| 11位 | アイザワファンドラップ | 1.10% | 1.40% | 300万円 |

| 12位 | みずほファンドラップ | 0.70% | 0.80% | 1,000万円 |

| 13位 | ウエルス・スクエア ファンドラップ | 0.50% | 0.40% | 300~1,000万円 |

| 14位 | MUFGファンドラップ | -1.00% | -2.00% | 500万円 |

| 15位 | ゆうちょファンドラップ | ー | ー | 300万円 |

驚くことに、トップのON COMPASSと最下位のウエルス・スクエアでは4.1%もの差があります。

長期運用では、この差が資産形成に大きく影響してきます。

では、各ファンドラップの特徴と実際の利用者の評判を詳しく見ていきましょう。

1位:ON COMPASS(ロボアドバイザー)

マネックス証券が提供するON COMPASSは、ファンドラップ運用実績で1位のリターンを獲得しています。

過去5年のリターンは4.6%と、2位以下を大きく引き離す成績を残しています。

| 過去5年リターン | 4.6% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 6.3% |

| 最低投資金額 | 1,000円 |

| 手数料 | 年率0.9775%程度 |

ON COMPASSの評判・口コミで特に多いのは、以下のとおりです。

- ・「他社と比べて運用成績が良く、実際に儲かった」

- 「手数料が比較的安い」

- 「1,000円から始められて助かる」

- 「オンラインで完結するので便利」

一方で、「最低投資金額は低いが、効果的な運用にはある程度まとまった金額が必要」という意見もあります。

手数料は年率1%未満と、ファンドラップの中では良心的な水準といえるでしょう。

ランキング1位のON COMPASSよりも高いリターンを安定的に狙いたい方には、プライベートデット「ハイクアインターナショナル」への投資がおすすめ。

プライベートデットは、非上場企業への融資で利息収入を狙う投資方法。金融相場の変動に左右されにくいため、安定した収入が期待できます。

ハイクアインターナショナルは、固定利回り年12%という高いリターンに加え、運用手数料や成功報酬が一切かかりません。

手数料なしでファンドラップよりも高いリターンを狙えますので、ぜひ投資先のひとつとしてご検討ください。

2位:東海東京ファンドラップ

東海東京証券が手がけるファンドラップは、安定した運用を目指しています。

地域に根ざしたサービスが特徴で、対面でのきめ細かなサポートを受けられます。

| 過去5年リターン | 2.8% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 3.9% |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | 年率1.65% |

東海東京ファンドラップには以下ような評判が寄せられています。

- 「安定した運用実績が魅力的」

- 「地域密着型のサービスがいい」

- 「担当者の説明が丁寧だった」

ただし、手数料が年率1.65%とやや高いという悪い評判も聞かれます。

3位:楽ラップ(ロボアドバイザー)

楽天証券の楽ラップは、ロボアドバイザー型のファンドラップとして人気を集めています。

楽天経済圏との連携により、ポイントを活用した投資も可能です。

| 過去5年リターン | 2.0% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 1.5% |

| 最低投資金額 | 1万円 |

| 手数料 | 年率0.715% |

楽ラップの評判・口コミは以下のとおりです。

- 「1万円からで始められるのがいい」

- 「ロボアドバイザーで効率的に運用できる」

- 「楽天ポイントとの連携が便利」

一方で、人によるサポートが少ない点を不安に感じる方もいるようです。

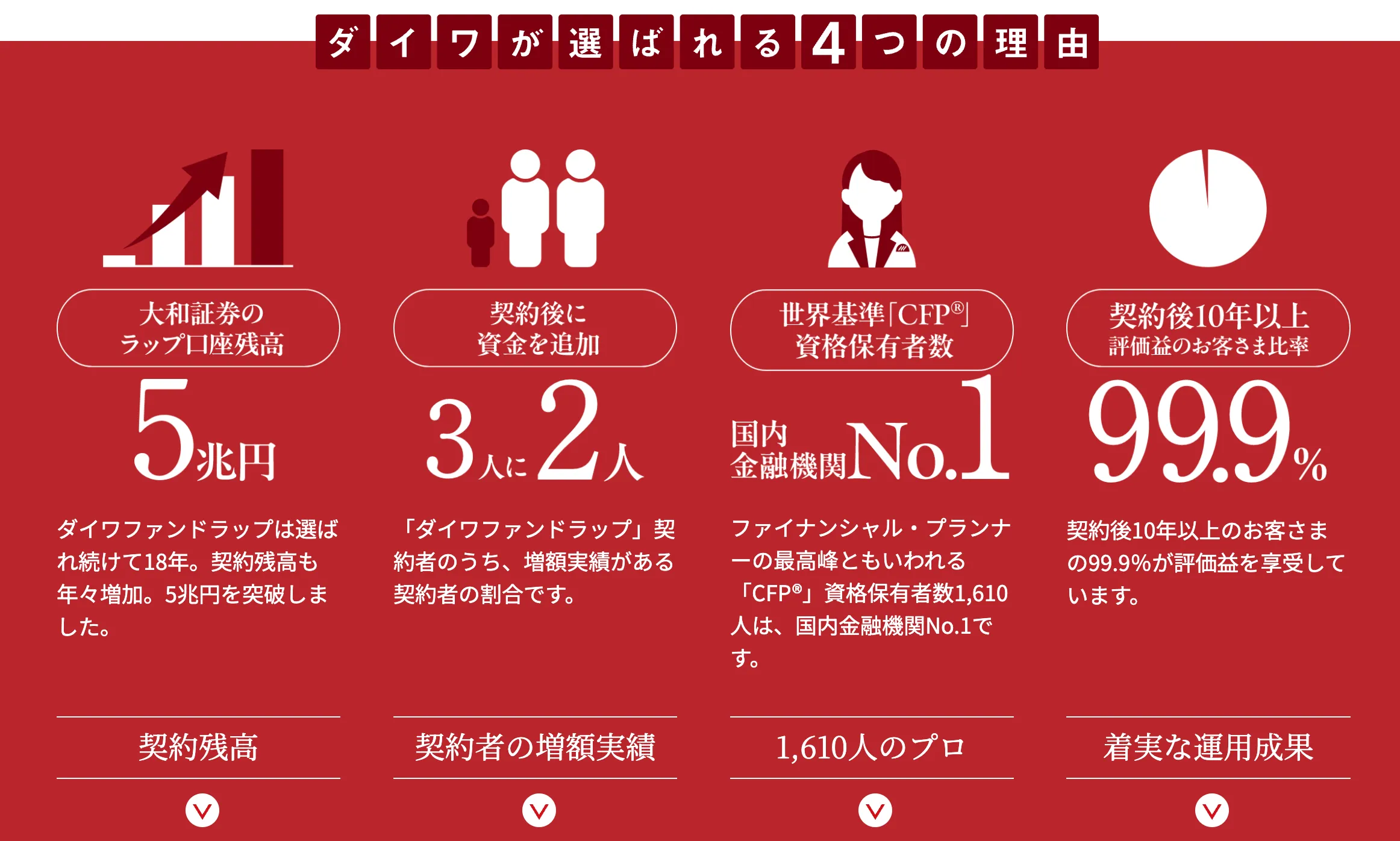

4位:ダイワファンドラップ

大和証券のファンドラップは、大手ならではの安心感と豊富な商品ラインナップが魅力です。

| 過去5年リターン | 1.8% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 2.4% |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | 年率1.54% |

ダイワファンドラップの評判・口コミには、次のような意見が見られます。

- 「大手証券会社の安心感がある」

- 「豊富な商品から選べる」

- 「対面でのサポートが充実している」

一方で、ダイワファンドラップは手数料の高さを指摘する声も多く聞かれます。

長期運用では、この手数料が運用成績を圧迫する可能性があるでしょう。

過去5年リターン1.8%では物足りないとお感じなら、手数料なしで固定利回り12%のプライベートデットファンドという選択肢があります。

1,000万円を5年運用した場合、ダイワなら約93万円の利益に対し、プライベートデットファンドなら約1,700万円超の収益も期待できます。

ダイワファンドラップのメリット・デメリットを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

5位:いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション

いちよし証券が提供するいちよしファンドラップは、独自の運用戦略で差別化を図っています。

中小型株への投資機会もあり、高いリターンを狙える可能性があります。

| 過去5年リターン | 1.5% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 2.1% |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | 年率1.408% |

いちよしファンドラップの評判・口コミは以下のとおりです。

- 「独自の運用戦略が魅力的」

- 「中小型株への投資機会がある」

- 「担当者のフォローが丁寧」

一方で、手数料が比較的高いため、長期運用の場合は実質の利回りが下がる可能性がある点に注意しましょう。

6位:三井住友信託銀行ファンドラップ(SMA)

三井住友信託銀行のファンドラップは、大手ならではの堅実な運用が特徴のサービスです。

相続対策など、総合的な資産管理の相談もできるのが強みですね。

また、先述した「利益が出ている顧客の割合」において三井住友信託銀行は、他社と比べて利益を得ている顧客の割合は高水準となっています。

| 過去5年リターン | 1.6% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 2.1% |

| 最低投資金額 | 5,000万円 |

| 手数料 | 年率1.54% |

三井住友信託銀行ファンドラップの評判・口コミは、以下のとおりです。

- 「信託銀行ならではの堅実な運用」

- 「相続対策など総合的な提案が受けられる」

- 「長期的な資産形成に適している」

ただ、最低投資額が5,000万円と非常に高いため、利用できる人は限られてしまいます。

投資できる額が5,000万円に満たない方には、最低金額500万円から投資できるプライベートデット「ハイクアインターナショナル」がおすすめ。

プライベートデットは、非上場企業への融資で利息収入を狙う投資方法。市場変動に左右されにくいため、安定した収入が期待できます。

ハイクアインターナショナルは、固定年利12%の高いリターンに加え、手数料や成功報酬が一切かかりません。

まとまった資産をファンドラップよりも高いリターンで運用できますので、ぜひ投資先としてご検討ください。

三井住友信託銀行ファンドラップの特徴や実績について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

7位:水戸ファンドラップ

水戸証券が提供する水戸ファンドラップは、地域密着型のファンドラップです。

顧客一人ひとりに合わせたきめ細かいサービスが良い評判・評価をされています。

| 過去5年リターン | 1.2% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 2.5% |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | 年率2.2% |

水戸ファンドラップの評判・口コミには、次のようなものがあります。

- 「地域に密着したサービスが良い」

- 「顧客一人一人に合わせた提案がある」

- 「長期的な資産形成に適している」

ただし、手数料が年率2.2%と高めで、大手と比べると情報提供が少ないという悪い評判もあります。

8位:野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)

野村證券が提供する野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)は、富裕層向けのファンドラップです。

グローバルな情報網を活かした運用が期待できますが、最低投資額は3,000万円とハードルは高いでしょう。

| 過去5年リターン | 1.2% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 1.2% |

| 最低投資金額 | 3,000万円 |

| 手数料 | 年率1.045% |

野村SMAの評判・口コミとしては、以下のような意見が見られます。

- 「大手証券会社の安心感がある」

- 「豊富な商品ラインナップ」

- 「グローバルな情報網を活かした運用」

しかし、最低投資金額が3,000万円と高額なうえ、手数料も決して安くないという指摘が多いですね。

野村SMAは富裕層向けのファンドラップですが、より手軽に野村證券でプロの運用を始めたい方には、野村ファンドラップがおすすめです。

9位:日興ファンドラップ(エドモンドロスチャイルド)

日興ファンドラップは、SMBC日興証券が提供するファンドラップで、欧州の名門エドモンドロスチャイルドとの提携が特徴です。

グローバルな視点を活かした資産運用が期待できます。

| 過去5年リターン | 1.1% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 2.3% |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | 年率1.32% |

日興ファンドラップの評判・口コミとしては、以下のような声があります。

- 「商品ラインナップが豊富」

- 「大手証券会社の安心感がある」

- 「定期的な情報提供が充実している」

一方で、手数料がやや高めという指摘も聞かれます。

10位:SMBCファンドラップ

三井住友銀行が提供するファンドラップで、銀行ならではの総合的なサービスが受けられます。

| 過去5年リターン | 1.0% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 1.7% |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | 年率1.485% |

SMBCファンドラップの評判・口コミは、以下のような意見が見られます。

- 「初心者でも始めやすい」

- 「専門家による資産運用が可能」

- 「分散投資によりリスクを抑える仕組みがある」

しかし、「手数料が高い」「カスタマイズ性は限定的」などの悪い評判も多いです。

実際、年率1.485%の手数料は1,000万円の運用で年間約15万円、10年で150万円もの負担に。

さらに運用方針も画一的で、個別のニーズに柔軟に対応できないという声が目立ちます。

こうした不満を解消したい方には、手数料ゼロ・年利12%固定のプライベートデットがおすすめ。

銀行の安心感は欲しいが、より高いリターンと透明性を求める方に選ばれています。

11位:アイザワファンドラップ

アイザワ証券が提供するファンドラップは、独自の運用哲学が特徴的です。

中小型株への投資も含め、柔軟な運用戦略を取っています。

| 過去5年リターン | 1.1% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 1.4% |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | 年率1.65% |

アイザワファンドラップの評判・口コミには、次のようなものがあります。

- 「独自の運用哲学が魅力的」

- 「中小型株への投資機会がある」

- 「顧客に寄り添ったサービスが良い」

ただし、大手と比べると知名度が低いという点を気にする方もいるようです。

12位:みずほファンドラップ

みずほ証券が提供するファンドラップは、大手金融グループの一員としての安心感があります。

| 過去5年リターン | 0.7% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 0.8% |

| 最低投資金額 | 1,000万円 |

| 手数料 | 年率1.65% |

みずほファンドラップの評判・口コミには、次のような声があります。

- 「大手金融グループの安心感がある」

- 「銀行との連携サービスが充実している」

- 「対面でのサポートが手厚い」

ただし、運用実績がやや物足りないという声も聞かれます。

13位:ウエルス・スクエア ファンドラップ

ウエルス・スクエアファンドラップは、野村総合研究所のノウハウを集結した専門の資産運用会社が提供しています。

複数の金融機関で取り扱いがあり、アクセスしやすいのが特徴です。

| 過去5年リターン | 0.5% |

|---|---|

| 過去3年リターン | 0.4% |

| 最低投資金額 | 300~1,000万円 |

| 手数料 | 年率0.66~1.32% |

ウエルス・スクエアファンドラップの利用者の評判・口コミとしては、以下のような意見があります。

- 「複数の金融機関で取り扱いがあり、アクセスしやすい」

- 「運用プランのバリエーションが豊富」

- 「定期的なリバランスが自動で行われる」

一方で、取り扱い金融機関によって条件が異なる点に注意が必要です。

14位:MUFG ファンドラップ

MUFGファンドラップは、三菱UFG信託銀行のファンドラップサービスです。

他のファンドラップと比較して、手数料は高くないのですが、直近のリターンがマイナスな点に悪い評判があります。

| 過去5年リターン | -1.0% |

|---|---|

| 過去3年リターン | -2.0% |

| 最低投資金額 | 100~1,000万円 |

| 手数料 | 年率0.33~0.98% |

MUFGファンドラップの利用者の評判・口コミとしては、以下のような意見があります。

- 「資産運用を全て任せられる」

- 「初心者向けのサービスが充実している」

- 「手軽に分散投資ができる」

一方で、運用パターンが少ない点に注意が必要です。

15位:ゆうちょファンドラップ

ゆうちょファンドラップは、ゆうちょ銀行が2022年5月に始めた新しいファンドラップサービスです。

全国の郵便局で相談できる手軽さが魅力ですが、まだ実績データは公表されていません。

| 過去5年リターン | データなし |

|---|---|

| 過去3年リターン | データなし |

| 最低投資金額 | 300万円 |

| 手数料 | データなし |

ゆうちょファンドラップの評判・口コミとしては、次のような声が聞かれます。

- 「全国の郵便局で相談できる便利さ」

- 「ゆうちょ銀行の信頼感がある」

- 「比較的低コストで始められる」

ただし、運用実績の評価にはまだ時間がかかるでしょう。

ゆうちょファンドラップは、サービス開始から日が浅いため慎重に検討する必要があります。

「ゆうちょ銀行」というネームバリューと全国展開の安心感に惹かれた方も多いでしょう。

しかし、本当の安心は「知名度」ではなく「運用の透明性」と「確実なリターン」から生まれます。

プライベートデット「ハイクアインターナショナル」なら、融資先企業の詳細が完全公開され、出資前の面談で直接質問も可能。固定利回り年12%・手数料ゼロという明確な条件で、本当の安心を得られます。

透明性・信頼性の高い投資先をお探しの方は、ぜひプライベートデットへの投資をご検討ください。

ファンドラップで成功するための運用ポイント

ここまで15社のファンドラップを比較してきましたが、どの金融機関を選ぶにしても、成功のために押さえておくべき運用ポイントがあります。

ファンドラップをうまく活用するための重要なポイントをご紹介します。

長期的な視点で運用する

ファンドラップで成功する最も重要なポイントは、長期的な視点を持つことです。

短期的な市場の上下に一喜一憂せず、じっくりと資産を育てていきましょう。

| 投資期間 | 平均年間 リターン | 累積 リターン |

|---|---|---|

| 1年 | 3% | 3% |

| 5年 | 3% | 15.9% |

| 10年 | 3% | 34.4% |

| 20年 | 3% | 80.6% |

上記のように平均年利3%のリターンでも、20年続ければ資産は80%以上増える計算になります。

資産運用において複利効果は時間とともに大きくなるため、早く始めて長く続けることが大切です。

10年後、20年後の資産形成を見据えて、コツコツと運用を続けていきましょう。

コストとリターンのバランスを確認する

ファンドラップは手数料が高いため、それに見合うリターンが得られているか常にチェックが必要です。

以下は年間手数料とリターンの例です。

| ファンドラップ | 年間手数料 | 年間リターン (総額) | 年間リターン (実質) |

|---|---|---|---|

| A社 | 2.0% | 5.0% | 3.0% |

| B社 | 1.5% | 4.0% | 2.5% |

| C社 | 1.0% | 3.5% | 2.5% |

手数料が最も低いC社が、実質リターンではB社と同じになっています。

そのため、コストを抑えることで長期的には大きな差が生まれる可能性があるんです。

定期的に運用レポートを確認し、手数料に見合った成果が出ているかチェックしましょう。

運用状況により解約タイミングを検討する

長期運用が基本とはいえ、期待通りの成果が得られない場合は解約も検討すべきです。

ファンドラップの解約を考えるべきタイミングをまとめました。

| 解約を検討する状況 | 対応策 |

|---|---|

| 3年連続で市場平均を下回る | ファンドラップの解約を検討 |

| 運用方針が投資目標と合わなくなった | 他のファンドラップへの変更を検討 |

| 手数料に見合うリターンが得られない | 低コストの投資信託やETFへの切り替えを検討 |

| サービスの質が低下した | 他の金融機関のファンドラップを検討 |

ただし、短期的な市場変動で判断するのは避けましょう。

解約のタイミングを考える場合は、最低でも3年は様子を見ることをおすすめします。

なお、解約時には手数料や税金の影響なども考慮しましょう。

評判の高い運用方法としてのオルタナティブ投資

オルタナティブ投資は、ファンドラップの手数料や運用成績に不満がある方に注目されている運用方法です。

特に評判が高いのは、プライベートデットファンドとヘッジファンドの2つです。

- プライベートデットファンド:成長企業への事業融資で年利12%の固定配当を実現

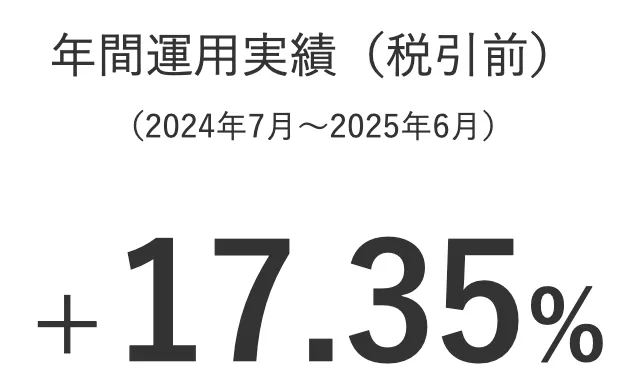

- ヘッジファンド:プロによるさまざまな手法・分野への投資で年利17.35%の圧倒的実績

これらは株式や債券といった伝統的な資産とは異なる値動きをするため、より高いリターンが期待できます。

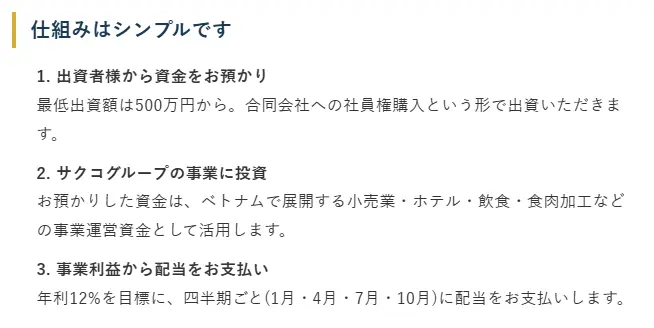

【年利12%】プライベートデットファンド

プライベートデットは、投資家から集めた資金を成長企業への事業融資に回し、企業が支払う利息を分配の原資とする投資方法です。

値上がり益ではなく事業の収益を元にした利息収入であるため、相場の短期的な上下に影響されにくく、安定した収益が期待できるのが特徴。

中でも、「ハイクアインターナショナル」は特に評判が良く、年間12%(固定)の配当を実現しています。

「ハイクアインターナショナル」

| 期待利回り | 年利12% |

|---|---|

| 手数料 | 無料 |

| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(大阪) |

| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |

| 主な投資戦略 | 新興国企業への事業融資 |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 配当頻度 | 年4回 3%ずつ (1月・4月・7月・10月) |

| 運用の相談 | 資料請求 無料個別相談あり |

| 公式サイト | https://hayqua-international.co.jp/ |

ハイクアインターナショナルは、投資家から集めた資金を用いてベトナムの関連企業へ事業融資を行い、その利息を原資として年12%の配当を分配する設計のファンドです。

投資家はハイクア社の社員権を購入する形で出資を行い、ハイクアが関連会社であるベトナム企業の「サクコ」に事業融資を実施します。

融資を受けているサクコはハイクア社に対して貸付金利息を支払い、その利息の一部が配当金として投資家に年12%配当される仕組みです。

融資先のSAKUKO Vietnam(サクコ)は2011年に設立された、小売・ホテル・飲食などの実体ビジネスを展開する現地企業。

日用品やサービスなど生活に根ざした需要を取り込み、若い人口と内需拡大が続くベトナム市場で事業を広げています。こうした継続的な資金需要に基づく利息支払いが、分配原資の積み上げにつながります。

- 日本製品販売店「SAKUKO STORE」:35店舗

- 日本でも人気のスイーツ店「BEARD PAPA」:11店舗

- 日本人向けホテル「SAKURA HOTEL」:2店舗

サクコグループ全体の売り上げは25億円で、従業員は500名以上。2026年にはベトナムUPCoM市場への上場も予定しており、今後さらなる成長が期待できる企業です。

なぜ投資初心者に選ばれているのか?3つの安心ポイント

- 固定利回り12%で収益が予測しやすい

市場の変動に左右されず、毎年確実に12%のリターンが得られるため、将来の資産計画が立てやすいです。 - 3ヶ月ごとに3%の配当で実感できる運用成果

年4回の配当により、運用の成果を定期的に実感できます。配当は受取りも再投資も選択可能です。 - 融資先の情報を完全公開する透明性

融資先のSAKUKO Vietnam社の事業内容や財務状況を公開。YouTubeでの現地レポートもあり、投資先が明確です。

ファンドラップよりもリターンが高く、手数料もゼロ。安定的な資産運用に興味がある方は、公式サイトから資料請求をして運用実績や投資方針を確認してみましょう。

出資を検討される方は、まず無料の資料請求か個別相談から始められます。強引な勧誘は一切ありませんので、安心してご相談ください。

\無料の資料請求のみもOK/

ハイクア社についてのより詳しい解説が知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

【年利17.35%】ヘッジファンド

ヘッジファンドは投資家から集めた資金をプロが運用し、幅広い金融商品・分野に投資して利益を追求していく投資方法です。

投資信託では禁じられている「空売り」という手法も使えるため、下落相場でも利益が狙えます。

また、ファンドラップと比較するとリスクのある資産運用になりますが、その分リターンも大きいので評判の良い会社を選ぶようにしましょう。

特におすすめのヘッジファンドが、2024年実績で年利17.35%という驚異的な実績を達成した「アクション」です。

「アクション」

| 利回り | 17.35%(2024年度実績) |

|---|---|

| 運用会社 | Action合同会社 |

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(東京) |

| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |

| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 面談 |

| 公式サイト | https://action-goudou.co.jp/ |

アクションは2023年設立の新しいヘッジファンド。

『みんなのFX』などのサービスで知られるトレイダーズホールディングス株式会社の元代表取締役である古橋 弘光氏が代表 兼 運用責任者を務めています。

アクションでは、株式だけでなくファクタリングやWeb3事業、事業投資など幅広い分野に投資することで、年間15%のリターンを目指しています。

実際に、2024年度(2024年7月〜2025年6月)の実績は年利17.35%という驚異的な実績を達成。投資家からの注目度もかなり高いファンドになっています。

2024年度17.35%の実績を支える2つの強み

- 事業投資×分散投資の独自戦略

ファクタリング、Web3事業、ESGファンドなど多様な投資対象に分散。短期の高利回りと長期の安定成長を組み合わせています。 - 金融のプロ集団による運用

大手証券会社出身の代表と、衆議院議員経験もある顧問が運営。社会的責任と専門性を兼ね備えた経営陣です。

ファンドラップの利回り(1〜5%)を大きく上回る年利15%以上を目指す運用に興味がある方は、まずは無料の個別相談で詳細を確認してみてください。

四半期レポートなど詳細な運用実績は面談時に確認できます。オンライン面談も可能なので、お気軽にお問い合わせください。

アクションの特徴や実績について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

オルタナティブ投資に興味を持った方は、下記の記事も参考にしてください。

よくある質問

ファンドラップに関して、読者の皆さんからよく寄せられる質問をまとめました。

気になる疑問があれば、ぜひ参考にしてください。

まとめ

ファンドラップの評判は、良い面と悪い面がはっきりと分かれています。

プロに運用を任せられる安心感がある一方で、高い手数料や情報開示の少なさが問題となっているんです。

金融庁のデータを見ると、ON COMPASSのようなロボアドバイザー型が好成績を収めています。

従来型のファンドラップと比べて、手数料が安く効率的な運用ができるためでしょう。

また、コストに見合ったリターンが得られているか、定期的にチェックすることも忘れずに。

もし手数料の高さに不満がある方は、プライベートデットファンドやヘッジファンドといったオルタナティブ投資も検討してみてください。