新興国株式インデックスへの投資を検討していますか?

アジア経済の急成長、中東市場の拡大、南米の資源ブームなど、新興国市場は先進国では味わえない投資機会に満ちています。年率10%を超えるリターンも夢ではない魅力的な投資領域です。

さらに資産規模が500万円以上ある方は、年利12~17%の高リターンを狙えるヘッジファンドとの組み合わせで、より効率的な資産形成も可能です。

しかし新興国株式インデックスファンドは種類が多く、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。

信託報酬の違いや運用実績、リスクとリターンのバランスなど、比較すべきポイントは山ほどあります。

この記事では、2026年版の新興国株式インデックスのおすすめ投資信託をランキング形式で紹介し、選び方のコツや成功の秘訣まで徹底解説します。

- 【2026年版】新興国株式インデックス投資信託ランキング TOP 5

- 新興国株式インデックスがおすすめな5つの理由とメリット

- 新興国株式インデックス投資で知っておくべきデメリット

- 新興国株式インデックスを超える!年利10%以上のおすすめヘッジファンド2選

- 新興国株式インデックスと先進国株式|どちらがおすすめか徹底比較

- 初心者必読!新興国投資信託におすすめの人・おすすめしない人

- 新NISA・iDeCoで新興国株式インデックスに投資する実践ガイド

- 新興国株式インデックスのおすすめ証券会社と口座開設方法

- 新興国株式インデックス投資信託成功の秘訣とは?

- 新興国株式インデックスの年代別おすすめ運用シミュレーション

初めて新興国株式インデックスに投資する方でも、自分に合ったファンドを見つけられるよう分かりやすく解説していきます。

あなたの資産運用の選択肢を広げる情報が満載なので、ぜひ最後までお読みください。

【2026年版】新興国株式インデックス投資信託ランキング TOP 5

新興国株式インデックスファンドの選び方で迷っている方に向けて、2026年最新の運用実績と信託報酬比較をもとに厳選したランキングをお届けします。

新興国株式インデックスファンドは数多く存在しますが、どれを選ぶかで将来のリターンが大きく変わってきます。

ここでは信託報酬の低さ、運用実績、純資産総額などを総合的に評価し、2026年におすすめの新興国株式インデックス投資信託をランキング形式でご紹介しましょう。

ランキング1位:eMAXIS Slim新興国株式インデックス

堂々の第1位は、三菱UFJアセットマネジメントが運用するeMAXIS Slim新興国株式インデックスです。

このファンドの最大の魅力は、業界最低水準を目指し続ける信託報酬の安さにあります。

年率0.1518%という低コストで、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動する運用を実現しています。

2025年11月時点の基準価額は21,759円、純資産総額は2,805億円となっており、新興国株式インデックスファンドのなかでも圧倒的な人気を集めています。(参照:楽天証券)

これだけの資産規模があれば、急な解約にも対応できる安定性がありますね。

組み入れ国の構成を見ると、台湾が19.9%でトップ、次いでケイマン諸島17.8%、インド15.1%、韓国12.5%、中国10.4%となっており、アジア地域を中心としたバランスの良い配分になっています。(参照:三菱UFJアセットマネジメント)

つみたてNISAとiDeCoの両方に対応しているのも大きなメリットでしょう。

節税しながら長期投資したい方には最適な選択肢といえます。

より高いリターンをお求めの方へ

新興国株式インデックスの年10~15%では物足りない方は、プロが運用するヘッジファンド(年利12~17%実績)もご検討ください。500万円から投資可能で、新興国投資と組み合わせることでリスク分散効果も期待できます。

ランキング2位:SBI・新興国株式インデックス・ファンド

第2位は、SBI・新興国株式インデックス・ファンド (雪だるま)です。

表面上の信託報酬は年率0.066%と業界最低水準を実現しており、実質コストを含めても約0.17%程度と非常に競争力のある水準です。

コスト面では他のファンドを圧倒する水準を実現しており、長期投資において大きなメリットとなります。

FTSEエマージング・インデックスをベンチマークとし、中国27.84%、台湾20.39%、インド18.14%という構成で、アジア新興国を中心とした投資が可能になります。

純資産総額も460億円を超えており、安定した運用が期待できるでしょう。

つみたてNISAにも対応しているため、少額から始めたい初心者の方にもおすすめです。

ランキング3位:iFree新興国株式インデックス

3位にランクインしたのは、大和アセットマネジメントのiFree新興国株式インデックスです。

FTSE RAFIエマージング・インデックスに連動し、時価総額だけでなく企業の売上や資産といった実際の経営データを重視した運用が特徴です。

中国35.2%、台湾16.5%、アメリカ13.8%という独特な配分になっています。

過去5年間の年率リターンは21.57%と、今回のランキングのなかでも高い実績を残しています。

信託報酬は年率0.374%とやや高めですが、パフォーマンスを考えれば十分納得できる水準でしょう。

純資産総額は350億円と安定しており、つみたてNISAにも対応します。

長期積立で着実に資産を増やしたい方に向いています。

ランキング4位:楽天・新興国株式インデックス・ファンド

4位は楽天・新興国株式インデックス・ファンド (楽天・VWO)です。

バンガード社のETF「VWO」を実質的な投資対象としており、中国A株を含む幅広い新興国市場をカバーしています。

中国34.2%、台湾20.4%、インド20.0%という配分で、特に中国への投資比率が高めなのが特徴です。

信託報酬は年率0.132%と低コストを実現しています。

5年間の年率リターンも15.64%と堅調な成績を残しています。

ただし純資産総額が59億円とやや小さめなのが気になるところです。

とはいえ、楽天証券を利用している方なら楽天ポイントも貯まるため、お得に投資できるメリットがあります。

ランキング5位:たわらノーロード新興国株式

5位は、アセットマネジメントOneが運用するたわらノーロード新興国株式です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動し、信託報酬は年率0.374%と手頃な水準に設定されています。

純資産総額は約441億円と安定した規模を維持しています。

つみたてNISAにも対応しており、初心者でも始めやすいファンドといえるでしょう。

運用実績も安定しており、長期投資を前提とした堅実な資産形成を目指す方におすすめです。

シンプルで分かりやすい商品設計も、投資初心者には嬉しいポイントですね。

なお、500万円以上の投資資金がある方は、年利12~17%の高リターンを狙えるヘッジファンドとの組み合わせも効果的です。

投資信託選びで迷った際は、投資信託おすすめランキングも併せてご参考ください。

新興国株式インデックスがおすすめな5つの理由とメリット

新興国株式インデックスへの投資が注目される理由は何でしょうか。

先進国とは違った魅力を持つ新興国市場には、資産運用の可能性を広げる様々なメリットが存在します。

ここでは、新興国株式インデックス投資をおすすめする5つの理由を詳しく見ていきましょう。

おすすめ理由①新興国の高い経済成長率による大きなリターンを狙える

【IMF最新予測】新興国のGDP成長率は、2025年予測で約3.7%と先進国の1.4%を大きく上回っています。

この成長率の差は、株式市場のパフォーマンスにも反映される傾向があります。

実際に、過去5年間のMSCI新興国株指数は円建てで年率約10%のリターンを記録しており、長期投資による資産形成に適した投資対象といえるでしょう。

特にインドやインドネシアなどは若い人口構成と内需拡大により、今後も継続的な成長が見込まれています。

こうした国々の成長の恩恵を、インデックス投資を通じて享受できるのは大きな魅力ですね。

高いリターンは魅力ですが、新興国株は政治や市場の変動リスクも大きくなります。この大きな不安点をカバーしつつ安定的な成長を目指したいなら、リスク管理に特化したヘッジファンドが最適解です。

おすすめ理由②主要新興国企業への幅広い分散投資が可能になる

新興国株式インデックスファンドは、数百から1,000銘柄以上の企業に自動的に分散投資できる仕組みになっています。

個人投資家が中国のアリババ、インドのタタ・グループ、ブラジルのペトロブラスといった各国の代表的企業に直接投資するのは、手続き面でも資金面でもハードルが高いものです。

しかしインデックスファンドなら、これらの企業を含む幅広いポートフォリオに一括投資が可能です。

国や業種の分散により、特定企業や地域のリスクを軽減しながら、新興国市場全体の成長を取り込めます。

おすすめ理由③先進国では得られない新成長機会を獲得できる

新興国には都市化の進展、インフラ整備、中間層の拡大といった独自の成長ドライバーが存在します。

アジア開発銀行のレポートによると、南アジアの成長率は6.0%、東南アジアは4.7%と予測されており、これらの地域では今後も高い成長が期待できます。

スマートフォンの普及やデジタル決済の広がりなど、先進国が過去に経験した成長段階を今まさに歩んでいるのです。

また、新興国株と先進国株の相関係数は完全ではないため、ポートフォリオ全体の分散効果も期待できるでしょう。

おすすめ理由④先進国株式と比較して割安な水準で投資できる

【2025年最新バリュエーション】MSCIエマージング市場のPERは約14.7倍に対し、MSCIワールド(先進国)は23.7倍と、新興国株式の割安感が依然として続いています。

この割安感は、将来の成長性を考慮すると非常に魅力的です。

同じ1万円を投資するなら、より多くの企業価値を手に入れられる計算になります。

もちろん割安だからすぐに上昇するわけではありませんが、長期的な視点で見れば、バリュエーションの修正による上昇余地も期待できるでしょう。

おすすめ理由⑤少額から手軽に新興国投資を始められる

投資信託なら月々100円から新興国株式への投資が可能です。

個別の新興国株式を購入しようとすると、海外証券口座の開設や為替手数料など、様々な障壁があります。

しかし投資信託であれば、日本の証券会社で簡単に購入でき、つみたてNISAを活用すれば税制優遇も受けられます。

毎月コツコツと積み立てることで、ドルコスト平均法による時間分散効果も得られるため、投資初心者でも始めやすい環境が整っているといえるでしょう。

なお、まとまった資金(500万円以上)をお持ちの方は、新興国株式インデックスと並行してプロが運用するヘッジファンドへの投資も検討してみてください。

年利12~17%の高いリターン実績があり、新興国投資だけでは実現できない収益機会を提供しています。

新興国株式インデックス投資で知っておくべきデメリット

新興国株式インデックスには魅力的なメリットがある一方で、投資する前に理解しておくべきリスクも存在します。

ここでは投資判断の参考になるよう、4つの主要なデメリットを詳しく解説していきます。

これらのリスクを把握したうえで、自分の投資スタイルに合うかどうか検討してみましょう。

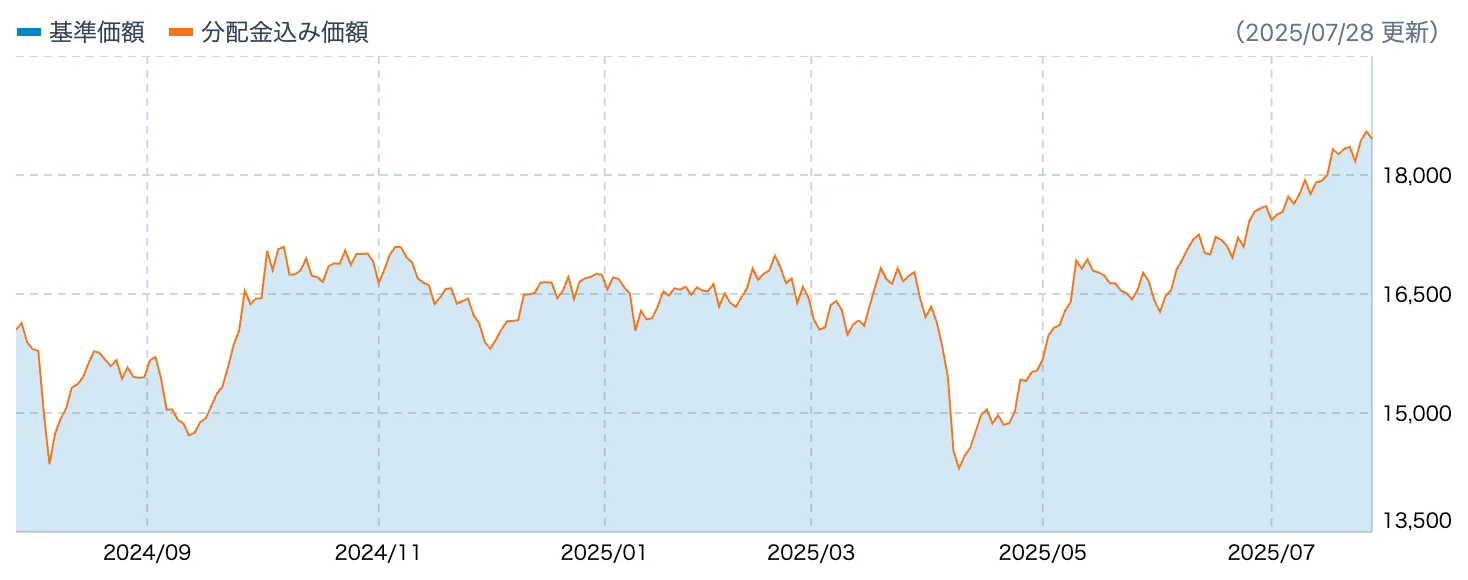

デメリット①先進国よりも価格変動の幅が大きくなる

新興国株式インデックスはボラティリティ (価格の変動幅) が先進国市場より大きいという特徴があります。

政治的な不安定さや経済政策の急な変更、国際情勢の影響などにより、短期間で10%以上の下落を経験することも珍しくありません。

例えば、ある国で政権交代が起きたり、通貨危機が発生したりすると、その影響が市場全体に波及する場合があります。

このような価格変動の激しさは、タイミング次第では大きな利益につながる可能性もありますが、精神的なストレスを感じやすい投資家には向かないかもしれません。

新興国株の大きな価格変動はストレスです。このデメリットを解消し、安定したリターンを目指したいなら、市場が下落しても利益を狙えるリスク分散型のヘッジファンドを検討してみましょう。

デメリット②為替変動による影響を受けやすくなる

新興国株式インデックスは現地通貨建ての資産に投資するため、為替レートの変動が基準価額に直接影響します。

たとえ現地の株価が上昇していても、円高が進行すれば円換算でのリターンは減少してしまいます。

新興国通貨は先進国通貨と比べて変動が激しく、政策金利の変更や資源価格の動向に敏感に反応する傾向があります。

為替ヘッジのないファンドがほとんどなので、株価と為替の両方を考慮した投資判断が求められるでしょう。

【具体例】

過去20年でインドルピーは対円で大幅に下落しており、現地では株価が上昇していても、円換算では目減りするケースが頻繁に発生しています。このような「現地では儲かっているのに、円に戻したら増えていない」事態は新興国投資の典型的なリスクです。

新興国投資の為替変動リスクは、「現地で儲かっても手元に残らない」という大きな不安を生みます。為替リスクの低減やヘッジ戦略も得意とするプロ運用型のヘッジファンドが、あなたの資産を守りながら運用をサポートします。

デメリット③市場の透明性や情報開示に課題が残る

新興国の一部では、企業の財務情報開示が先進国ほど充実していないケースがあります。

会計基準の違いや監査制度の未整備により、企業の実態を正確に把握することが困難な場合もあります。

また、現地語での情報が中心となり、タイムリーな情報収集に苦労することもあるでしょう。

インデックスファンドであれば運用会社がこうした調査を代行してくれますが、それでも先進国市場と比べると情報の質や量に差があることは認識しておく必要があります。

デメリット④短期での利益確定には向いていない

新興国株式インデックスは短期的な値動きが激しいため、すぐに利益を出したい方には不向きです。

数か月や1年程度の投資期間では、タイミングによって大きな損失を抱える可能性があります。

実際、過去のデータを見ても、短期では先進国市場を下回るパフォーマンスになることも少なくありません。

最低でも5年、できれば10年以上の長期投資を前提に考えることで、新興国の成長の恩恵を受けられる可能性が高まります。

じっくりと腰を据えて投資できる方に適した商品といえるでしょう。

より短期で高いリターンを狙いたい方は、年利12~17%の実績を持つヘッジファンドも検討してみてください。

ヘッジファンドなら市場環境に左右されにくいアクティブ運用により、新興国株式インデックスとは異なるリスク・リターン特性を持つため、ポートフォリオの分散効果も期待できます。

なお、新興国投資が向かない理由について詳しく知りたい方は、下記の新興国投資をおすすめしない理由も参考にしてください。

新興国株式インデックスを超える!年利10%以上のおすすめヘッジファンド2選

新興国株式インデックスの年率10~15%では物足りない方に、年利12~17%の高いリターンを狙えるヘッジファンドをご紹介します。

特に500万円以上の資産をお持ちの方は、新興国株式インデックスと組み合わせることで効率的なポートフォリオを構築できます。

ヘッジファンドは投資のプロが多様な投資戦略を駆使して高いリターンを目指す投資商品で、新興国株式インデックスにはない以下のような特徴があります。

- 超高リターン:年利12-17%の実績

- プロの運用:投資のプロが運用を担当

- 下落耐性:市場下落時でも利益を追求

- 分散効果:新興国株式とは異なる投資戦略

今回は、実績と信頼性を重視して厳選した2つのヘッジファンドをご紹介します。それぞれ異なる投資戦略を採用しており、リスク許容度や投資目標に応じて選択できます。

それでは、各ヘッジファンドの詳細な特徴と投資戦略について、順番に詳しく解説していきます。

1位:ハイクアインターナショナル【年利12%固定・安定重視】

| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(大阪) |

| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |

| 主な投資戦略 | 事業融資 |

| 年間期待利回り | 年利12% |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 資料請求・面談 |

| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル |

ハイクア・インターナショナルは、ベトナムの成長企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により、年利12%の固定リターンを目標とする安定性重視のプライベートデットファンドです。

株式投資と異なり市場変動に左右されにくい収益構造を実現しており、500万円という比較的参入しやすい金額から始められる点も魅力となっています。

年利12%固定の高利回り

ハイクアの最大の特徴は、年利12%という高水準の固定リターンを目指している点です。

新興国株式インデックスの年利10%と比較しても高い利回りを実現しており、しかも株式市場の値動きに左右されない安定した収益構造を持つため、長期的な資産形成に適しています。

実際の投資効果を比較してみましょう。

| 投資先 | 初期投資額 | 年利 | 10年後 | 利益額 |

|---|---|---|---|---|

| 新興国株式 | 500万円 | 10% | 約1,297万円 | +797万円 |

| ハイクア | 500万円 | 12% | 約1,553万円 | +1,053万円 |

| 差額 | +256万円 | |||

このように、同じ500万円の投資でも、10年間で256万円もの差が生まれることが分かります。

株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。

市場の値動きに一喜一憂する必要がなく、3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金が支払われる定期的なキャッシュフローも大きなメリットとなっています。

- 市場変動に左右されない

株価暴落時でも安定した利回りを確保 - 株価変動リスクがない

事業融資型なので株式市場の影響を受けない - 定期的なキャッシュフロー

3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金 - シンプルな収益構造

企業の売上から直接利息を得る仕組み - 高い透明性と信頼性

投資先の事業内容が明確で追跡可能 - 最低投資額500万円から

ポートフォリオに組み込みやすい金額設定

代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高い運営体制となっています。

投資判断に必要な情報がしっかりと提供される環境は、投資家にとって大きな安心材料といえるでしょう。

ベトナム市場の成長性

ハイクアが投資対象とするベトナムは、アジアの中でも特に高い成長率を誇る新興国です。

年間5〜6%の経済成長を継続しており、若い労働力と政治的安定性が経済発展を後押ししています。

投資先の「SAKUKO Vietnam」は、ベトナム国内で確固たる事業基盤を築いており、この成長市場の恩恵を直接受けられる環境にあります。

先進国市場が成熟し、日本経済も低成長が続く中、ベトナムのような成長市場への投資は、ポートフォリオの分散という観点からも有効な戦略です。

- 高い経済成長率

年間5〜6%の安定した成長を継続中 - 若く活力ある労働力

平均年齢約32歳、人口約1億人の内需拡大の潜在力 - 製造業の集積地

「世界の工場」として外資企業の進出が活発化

新興国株式インデックスで年利10%程度を確保している方が、さらに高い利回りと安定性を求める場合、ハイクア・インターナショナルのような年利12%固定を目標とするプライベートデットファンドをポートフォリオに組み込むことは、リスク分散の観点からも有効な戦略といえます。

新興国株式インデックスは株式市場の変動を受けやすい一方、ハイクアは事業融資型で市場変動の影響を受けにくいため、両者を組み合わせることで相互補完的なポートフォリオを構築できます。

まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みや、ベトナム市場の成長性について詳しく知ることができます。

ハイクアインターナショナルについて、詳しくは下記の記事も参考にしてください。

2位:アクション合同会社【年利17.35%実績・バランス型】

| 運用会社 | Action合同会社 |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(東京) |

| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |

| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |

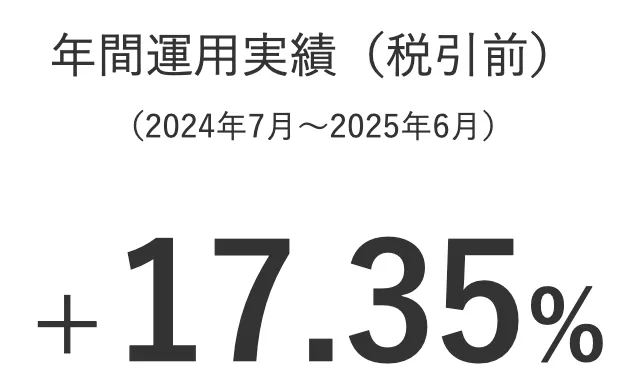

| 利回り | 年12〜17%想定(2025年度) ※2024年度実績:+17.35% |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 面談 |

| 公式サイト | アクション |

アクション合同会社は、2023年設立の新興ヘッジファンドながら、初年度から驚異的な運用実績を達成しました。

2024年度実績は驚異の年利17.35%

アクションの最大の魅力は、その圧倒的な運用実績です。2024年度に年利17.35%という高いリターンを達成し、日本国内のヘッジファンドの中でもトップクラスの成績を残しています。

もちろん、設立間もないファンドのため長期的な実績はこれからですが、この初年度の成果は資産を大きく増やしたい投資家にとって注目に値するものといえるでしょう。

- 2024年度実績17.35%

日本国内ヘッジファンドの中でもトップクラス - 目標年利15%以上

長期的に高い水準のリターンを目指す運用方針 - 金融業界30年以上の経験

実力ある運用チームによる高度な投資判断 - 透明性の高い情報開示

役員陣や実績を公式サイトで公開 - 最低投資額500万円から

比較的参入しやすい金額設定

運用を担うのは、金融業界で30年以上の経験を持つプロフェッショナルチームです。役員陣の経歴や運用実績を公式サイトで公開するなど、透明性の高い運営姿勢も投資家からの信頼を集めています。

多角的な投資でリスク分散

アクションのもう一つの特徴は、マルチストラテジー戦略を採用している点です。

一つの投資手法に依存せず、複数の資産クラスと戦略を組み合わせることで、リスクを分散させながら高いリターンを追求しています。

- バリュー株投資

割安で成長余地のある日本株への投資 - アクティビスト戦略

企業経営に積極的に関与し価値向上を促す - 事業投資

成長性の高い事業への直接投資 - Web3事業

次世代インターネット技術への先行投資 - ファクタリング

債権の買取による安定収益の確保

この多角的なアプローチにより、ある投資が不調でも他の投資でカバーできる体制を構築しています。

投資信託が株式や債券に分散投資するのと同様に、アクションも日本市場を中心としながら多様な投資機会を追求することで、安定性と収益性を両立させているのです。

新興国株式インデックスで分散投資しながら、日本市場でも高いリターンを狙いたい方や、新興国とは異なる投資戦略でポートフォリオをさらに多様化したい方にとって、アクションのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドは有力な選択肢となるでしょう。

新興国株式インデックスが新興国市場全体への投資である一方、アクションは日本株へのアクティビスト戦略や事業投資など、全く異なるアプローチで収益を追求するため、両者を組み合わせることでより強固な分散効果が期待できます。

ただし、出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込むことで詳しい説明を受けてみましょう。

アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。

以上の2つのヘッジファンドは、いずれも新興国株式インデックスでは実現できない高いリターンを期待できる投資先です。500万円以上の余裕資金がある方は、新興国株式インデックスによる分散投資と組み合わせることで、バランスの取れたポートフォリオを構築できるでしょう。

- 500万円以上の余裕資金がある方

- 年利12%以上の高いリターンを狙いたい方

- プロの運用に任せたい方

- 新興国株式インデックスだけでは物足りない方

- 海外FXと並行して資産運用を行いたい方

どのヘッジファンドも無料での資料請求や個別相談が可能です。まずは情報収集から始めて、自分に最適な投資手法を見つけてください。

ヘッジファンド選びでお悩みの方は、下記記事も併せてご覧ください。

新興国株式インデックスと先進国株式|どちらがおすすめか徹底比較

投資先を選ぶとき、新興国株式と先進国株式のどちらを選ぶべきか悩む方は多いのではないでしょうか。

それぞれに特徴があり、投資家の目的や状況によって最適な選択は変わってきます。

ここでは両者の違いを3つの観点から比較し、あなたに合った投資先を見つけるお手伝いをします。

期待リターンとリスクの違いを比較

新興国株式は高いリターンが期待できる反面、価格変動リスクも大きいという特徴があります。

過去のデータを見ると、新興国株式の年間リターンは好調時には20%を超えることもありますが、不調時にはマイナス20%以上の下落を記録することもあります。

一方、先進国株式は年率7~10%程度の安定したリターンが期待でき、下落幅も比較的限定的です。

| 項目 | 新興国株式 | 先進国株式 |

|---|---|---|

| 期待リターン | 年率10~15% | 年率7~10% |

| 価格変動リスク | 高い (標準偏差20%超) | 中程度 (標準偏差15%前後) |

| 最大下落率 | -30%以上の可能性 | -20%程度 |

リスクを取ってでも高いリターンを狙いたい方は新興国株式、安定性を重視する方は先進国株式が向いているでしょう。

高いリターンを求めつつ、「最大下落率の不安」は避けたい。そんな方は、両市場の良いとこ取りを目指すヘッジファンドが最適です。プロの戦略で高いリターンと安定性の両立を狙えます。

分散投資効果の観点から比較

ポートフォリオ全体で考えると、新興国株式と先進国株式を組み合わせることで分散効果が高まります。

両者の相関係数は0.6~0.7程度と、完全に連動しているわけではありません。

つまり、先進国市場が低迷しているときでも、新興国市場は好調を維持する場合があるのです。

理想的な配分としては、先進国株式を70~80%、新興国株式を20~30%程度にすることで、リスクとリターンのバランスが取れたポートフォリオを構築できます。

全世界株式インデックス (オルカン) でも、新興国の比率は約10~12%に設定されていることが多いですね。

投資期間による選び方

投資期間によっても、新興国株式と先進国株式の選び方は変わってきます。

短期 (1~3年) の投資なら、価格変動が比較的穏やかな先進国株式がおすすめです。

急な資金需要にも対応しやすく、大きな損失を避けられる可能性が高まります。

中長期 (5年以上) の投資を考えているなら、新興国株式を組み入れる価値があります。

時間をかけることで短期的な変動を吸収し、高い成長率の恩恵を受けられるでしょう。

20代や30代の若い世代なら、リスク許容度も高いため新興国株式の比率を高めにするのもよいでしょう。

50代以降の方は、安定性を重視して先進国株式中心のポートフォリオを組むのが賢明かもしれません。

初心者必読!新興国投資信託におすすめの人・おすすめしない人

新興国株式インデックスは誰にでも向いている投資商品というわけではありません。

投資経験やリスク許容度、ライフスタイルによって向き不向きがはっきり分かれます。

ここでは、どんな人に新興国投資信託が適しているのか、逆に避けたほうがいいのはどんな人なのかを具体的に解説していきます。

新興国株式インデックスにおすすめの人の特徴

まず、積極的にリターンを追求したい投資家には新興国株式インデックスがおすすめです。

年率10%以上のリターンを狙える可能性があり、資産を大きく増やしたいという目標がある方には魅力的な選択肢となります。

ただし、その分リスクも高いことを理解し、一時的な下落にも動じない精神力が必要です。

また、すでに米国株式や全世界株式を保有している方が、ポートフォリオに変化をつけたい場合にも適しています。

先進国株式だけでは物足りない、もっと成長性の高い地域にも投資したいという方にとって、新興国株式は良いスパイスになるでしょう。

さらに、経済ニュースを日頃からチェックし、世界情勢に興味がある方にも向いています。

新興国の政治経済の動きを理解し、長期的な視点で投資判断ができる方なら、価格変動の激しさも乗り越えられるはずです。

新興国株式インデックスにおすすめしない人の特徴

一方で、投資を始めたばかりの初心者には新興国株式インデックスはハードルが高いかもしれません。

値動きの激しさに慣れていないと、短期的な下落で慌てて売却してしまい、損失を確定させてしまう可能性があります。

まずは先進国株式や全世界株式で投資の基本を学んでから、新興国への投資を検討するのが賢明でしょう。

安定性を最優先する方や、近い将来に使う予定のある資金を運用したい方にも不向きです。

5年以内に必要となる資金での投資は避けるべきでしょう。

老後資金の大部分を新興国株式に投資するのもリスクが高すぎます。

仕事が忙しく、相場の動きをこまめにチェックできない方も注意が必要です。

新興国市場は急激な変化が起きやすいため、ある程度は市場動向を把握しておく必要があります。

完全に放置したい方は、より安定した投資先を選んだほうが無難でしょう。

高いリターンを求めつつ、「最大下落率の不安」は避けたい。そんな方は、両市場の良いとこ取りを目指すヘッジファンドが最適です。プロの戦略で高いリターンと安定性の両立を狙えます。

安定性を重視し、安心して放置できる投資先をお探しの方は、リスクを抑えた運用方法をこちらの記事でご確認ください。

新NISA・iDeCoで新興国株式インデックスに投資する実践ガイド

新興国株式インデックスへの投資を始めるなら、新NISAやiDeCoといった税制優遇制度を最大限に活用することが資産形成の近道です。

2024年から始まった新NISA制度では年間360万円まで非課税で投資でき、運用益は無期限で非課税という画期的な仕組みになっています。

ここでは、新NISAとiDeCoを使った具体的な投資戦略と、実際に購入できるファンドをご紹介します。

新興国株式は成長投資枠で「攻めの資産」として組み入れよう

新興国株式インデックスは、新NISAの「成長投資枠」でサテライト投資として組み入れるのが基本戦略です。

つみたて投資枠では全世界株式や先進国株式といった安定した資産を「コア」として積み立て、成長投資枠で新興国株式を「サテライト(攻めの資産)」として買い増すという配分が理想的でしょう。

具体的な配分例を見てみましょう。

【新NISA|つみたて投資枠(年間120万円)】

- 先進国株式:70%(月7万円)

- 国内株式:30%(月3万円)

【新NISA|成長投資枠(年間60~80万円)】

- 新興国株式:100%(月5~7万円)

【iDeCo(年間27.6万円)】

- 新興国株式:30~50%(月0.7~1.2万円)

- 先進国株式:50~70%(月1.2~1.6万円)

この配分により、ポートフォリオ全体の20~30%程度を新興国株式に配分できます。

iDeCoは60歳まで引き出せないため、長期投資が前提となる新興国株式との相性が良く、所得控除による節税メリットも享受できるでしょう。

新NISAで購入できる高パフォーマンス新興国株式ファンド

新NISAで購入できる新興国株式インデックスファンドのなかから、運用実績と信託報酬の両面で優れた商品を7つ厳選してご紹介します。

前述のランキングTOP5に加え、安定した運用実績を持つ2つのファンドも選択肢として有力です。

| ファンド名 | 信託報酬 | つみたて 投資枠 | 成長 投資枠 | iDeCo |

|---|---|---|---|---|

| eMAXIS Slim新興国株式 | 0.1518% | ○ | ○ | ○ |

| SBI・新興国株式 | 0.066% | ○ | ○ | ○ |

| iFree新興国株式 | 0.374% | ○ | ○ | ○ |

| 楽天・新興国株式 | 0.132% | ○ | ○ | ○ |

| たわらノーロード新興国 | 0.374% | ○ | ○ | ○ |

| ニッセイ新興国株式 | 0.1859% | ○ | ○ | ○ |

| 三井住友・DC新興国株式 | 0.374% | ○ | ○ | ○ |

特におすすめなのが、eMAXIS Slim新興国株式インデックス、SBI・新興国株式インデックス・ファンド、ニッセイ新興国株式インデックスファンドの3つです。

eMAXIS Slimは純資産総額2,300億円超の圧倒的な規模と信託報酬0.1518%の低コストが魅力で、SBIファンドは信託報酬0.066%と業界最低水準を実現しています。

ニッセイ新興国株式は信託報酬0.1859%と競争力のあるコストで、ニッセイアセットマネジメントの安定した運用実績が評価されています。

SBI証券や楽天証券なら簡単に購入設定ができ、毎月の積立設定を行えば自動的にドルコスト平均法での投資が実現します。

新NISAとiDeCoを組み合わせることで、年間約390万円まで税制優遇を受けながら投資できるため、積極的に活用していきましょう。

新NISAを活用したこれらのファンドは、退職金など大きな資金の運用先としても優秀です。効率的な運用戦略をこちらの記事で確認しましょう。

新興国株式インデックスのおすすめ証券会社と口座開設方法

新興国株式インデックスファンドを購入するには、まず証券会社で口座を開設する必要があります。

数ある証券会社のなかでも、取扱商品の豊富さや手数料の安さ、使いやすさの観点から、特におすすめなのがSBI証券と楽天証券です。

それぞれの特徴と口座開設の流れを詳しく見ていきましょう。

SBI証券

SBI証券は投資信託の取扱本数が業界トップクラスで、新興国株式インデックスファンドの選択肢も豊富です。

最低投資金額は100円からと少額で始められ、積立投資の設定も簡単です。

毎日・毎週・毎月など、自分のペースに合わせて積立頻度を選べるのも魅力です。

さらに、投資信託の保有残高に応じてVポイントが貯まる仕組みもあります。

貯まったポイントは投資にも使えるため、実質的なコストを下げることができますね。

口座開設は以下の手順で進められます。

- SBI証券の公式サイトから口座開設を申し込む

- 本人確認書類をアップロード (運転免許証やマイナンバーカードなど)

- 初期設定を完了させる (特定口座やNISA口座の選択など)

- ログインIDとパスワードを受け取る

スマートフォンから申し込めば、最短翌営業日には取引を開始できます。

【2026年最新】主要証券会社の新興国株式インデックス取扱状況

| 証券会社 | eMAXIS Slim新興国 | SBI新興国 | iFree新興国 | つみたて NISA対応 |

|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |

楽天証券

楽天証券の強みは、楽天ポイントを使った投資ができる点です。

普段の買い物で貯めた楽天ポイントを、1ポイント1円として投資信託の購入に充てられます。

現金を使わずに投資を始められるので、初心者の方も心理的なハードルが低いでしょう。

また、投資信託の保有残高に応じて楽天ポイントが貯まり、楽天市場でのポイント還元率もアップします。

楽天経済圏を活用している方には特にメリットが大きいですね。

取引画面も直感的で分かりやすく、スマホアプリ「iSPEED」も使いやすいと評判です。

投資初心者でも迷わず操作できるでしょう。

口座開設の流れはSBI証券とほぼ同じですが、楽天会員の方はログイン情報を使えるため、より簡単に手続きを進められます。

つみたてNISAの設定も同時に行えるので、税制優遇を受けながら新興国株式インデックスへの投資を始められます。

新興国株式インデックス投資信託成功の秘訣とは?

新興国株式インデックスで着実に資産を増やすには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

価格変動の激しい新興国市場だからこそ、正しい投資方法を身につけることが成功への近道となります。

ここでは、実践的な3つの秘訣をご紹介しましょう。

秘訣①長期投資を前提として短期の変動に惑わされない

新興国株式インデックスで成功するための最も重要な秘訣は、最低でも5年、理想的には10年以上の長期投資を前提にすることです。

短期的には20%以上の下落もありえますが、長い目で見れば成長トレンドに乗ることができます。

実際、過去のデータを振り返ると、10年単位で見た場合にマイナスリターンになったケースはほとんどありません。

日々の値動きに一喜一憂せず、「今は安く買えるチャンス」くらいの気持ちで下落局面を捉えることが大切です。

スマートフォンで毎日基準価額をチェックするよりも、年に数回程度の確認で十分でしょう。

秘訣②定期積立によりリスクの平準化を実現する

一括投資よりも毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」がおすすめです。

価格が高いときは少ない口数を、安いときは多くの口数を購入することで、平均取得単価を抑えることができます。

例えば毎月1万円ずつ積み立てれば、相場の上下に関係なく着実に資産を積み上げていけます。

つみたてNISAを活用すれば、年間120万円まで非課税で運用できるメリットもあります。

自動積立設定をしておけば、感情に左右されることなく機械的に投資を続けられるため、投資初心者にも実践しやすい方法といえるでしょう。

秘訣③他の資産クラスと組み合わせてポートフォリオを構築する

新興国株式インデックスだけに集中投資するのではなく、他の資産と組み合わせてバランスの取れたポートフォリオを作ることが重要です。

理想的な配分の一例として、先進国株式60%、新興国株式20%、債券20%という組み合わせが挙げられます。

こうすることで、新興国株式が下落しても他の資産がクッションの役割を果たしてくれます。

年齢やリスク許容度に応じて配分を調整することも大切です。

若い世代なら新興国の比率を30%程度まで高めても良いですし、50代以降なら10%程度に抑えるのが無難でしょう。

定期的にリバランスを行い、当初の配分を維持することも忘れずに実践しましょう。

さらに余裕資金がある方は、プロが運用するヘッジファンドを組み入れることで、より高いリターンを目指すことも可能です。

特に新興国株式インデックス(年10~15%)とヘッジファンド(年12~17%)を7:3の比率で組み合わせることで、リスクを抑えながら年10~16%程度のリターンを狙う戦略も人気です。

新興国株式インデックスの年代別おすすめ運用シミュレーション

投資戦略は年代によって大きく変わってきます。

リスク許容度や投資期間、ライフイベントなどを考慮した運用プランを立てることが大切です。

ここでは、20代から60代以降まで、それぞれの年代に適した新興国株式インデックスの活用方法を具体的にシミュレーションしてみましょう。

20代・30代向けの積極的な運用プラン

20代・30代は投資期間を長く取れるため、新興国株式の比率を30~40%まで高めた積極的な運用が可能です。

例えば、毎月3万円を投資する場合、先進国株式に1万5,000円、新興国株式に1万円、国内株式に5,000円という配分が考えられます。

30年間この積立を続けた場合、年率7%の運用で約3,600万円の資産形成が期待できます。

この年代の強みは、一時的な下落があっても回復を待つ時間があることです。

むしろ下落局面は安く買い増すチャンスと捉え、積極的に投資額を増やすのも良いでしょう。

つみたてNISAを最大限活用し、余裕があれば特定口座でも追加投資を検討してみてください。

40代・50代向けのバランス重視運用プラン

40代・50代は老後資金の準備が本格化する時期のため、新興国株式の比率を15~20%程度に抑えたバランス型の運用がおすすめです。

月5万円の投資なら、先進国株式3万円、新興国株式1万円、債券1万円という配分が理想的でしょう。

リスクを抑えながらも、ある程度のリターンを狙える構成になっています。

この年代では、教育費や住宅ローンなどの支出も多いため、無理のない範囲での投資が重要です。

iDeCoも併用することで、節税効果を得ながら老後資金を効率的に準備できます。

年に1回はポートフォリオを見直し、リバランスを行うことも忘れないようにしましょう。

退職金の運用を検討している方は、退職金運用のおすすめ投資信託も併せてご覧ください。

60代以降向けの安定重視運用プラン

60代以降は資産の取り崩し期に入るため、新興国株式は5~10%程度に抑え、安定性を最優先した運用が基本となります。

退職金の運用を考える場合、債券50%、先進国株式40%、新興国株式10%といった保守的な配分が適しています。

1,000万円を運用するなら、新興国株式は100万円程度にとどめ、残りは安定資産に配分するのが賢明です。

この年代では、資産の成長よりも守りを重視すべきです。

ただし、完全に新興国株式を外してしまうと、インフレに負ける可能性もあります。

少額でも新興国への投資を維持することで、購買力の維持につながるでしょう。

分配金を受け取りながら、ゆとりある老後生活を送ることを目指しましょう。

老後資金の安定運用において、「退職金」をどのように投資信託で配分すべきか、具体的な商品選びをこちらの記事で解説しています。

よくある質問

新興国株式インデックス投資について、多くの方から寄せられる質問をまとめました。

投資を始める前の疑問や不安を解消する参考にしてください。

まとめ

新興国株式インデックスは、高い成長性が期待できる魅力的な投資先です。

この記事では、2026年版のおすすめ投資信託TOP5として、eMAXIS Slim新興国株式インデックス、SBI・新興国株式インデックス・ファンドなどをご紹介しました。

信託報酬の低さや運用実績、純資産総額を基準に選定したこれらのファンドは、どれも長期投資に適した商品です。

新興国株式インデックスには、年率10%以上のリターンが期待できるメリットがある一方、価格変動の大きさや為替リスクといったデメリットも存在します。

投資を成功させるには、最低5年以上の長期投資を前提とし、毎月の積立投資でリスクを分散することが重要です。

年代によって最適な資産配分は異なりますが、ポートフォリオ全体の10~20%程度を新興国株式に配分するのが一般的な目安となります。

SBI証券や楽天証券なら、100円から手軽に始められ、つみたてNISAも活用できます。

新興国の成長力を味方につけて、あなたの資産形成を加速させてみてはいかがでしょうか。

まずは少額から始めて、じっくりと資産を育てていきましょう。

2025年の投資環境は、米国の金利政策正常化や中国経済の底打ち期待により、新興国株式には追い風が吹いています。

特にインド、インドネシア、ベトナムなどのアジア新興国は人口ボーナス期に入っており、長期的な成長ストーリーが描けるでしょう。

ただし、地政学リスクや通貨変動などの不確実性も高いため、ポートフォリオ全体の10~20%程度を目安に、リスク管理を徹底しながら投資することをおすすめします。

また、500万円以上の余裕資金をお持ちの方は、年利12~17%の実績を持つヘッジファンドと組み合わせることで、さらに効率的な資産形成が可能になります。

プロの運用による高いリターンを活用し、新興国の成長性と合わせて多角的な投資戦略を構築してみてはいかがでしょうか。

その他の投資選択肢についても検討したい方は、下記のオルタナティブ投資の完全ガイドもご参考ください。