「1000万円を少しでも高い金利で運用したい」「定期預金の金利ランキングを知りたい」そんな方も多いでしょう。

超低金利の日本では、大手銀行に預けても資産はほとんど増えません。

銀行を比較せずに預け入れると本来の利息を逃します。リスクを抑えつつインフレにも負けない資産形成を実現するには、どうすれば良いでしょうか?

この記事では、最新の定期預金金利ランキングTOP10をご紹介するとともに、1000万円を預けた場合のシミュレーションや注意点まで徹底解説します。さらに、定期預金では物足りない方のために、より高い利回りを目指せる資産管理方法や代替となる投資商品までご紹介します。

この記事を読めば、あなたの1000万円を最大限に活かす最適な預け先と、未来に向けた効果的な資産運用の道筋が明確に見えてくるでしょう。

定期預金の金利に満足できない方へ

定期預金の10倍以上のリターンが狙える年利12%以上の高利回りファンドも選択肢に入れてみましょう。実績十分で信頼性の高いおすすめ商品をご紹介しています。

定期預金の金利ランキングTOP10【2026年最新】

大切な1000万円を預けるなら、少しでも有利な金利の銀行を選びたいですよね。

2026年最新の定期預金金利ランキングをもとに、各銀行の特徴や条件を詳しく見ていきましょう。

預ける期間や金額によって金利は大きく変動します。そこで、当ランキングでは条件を統一し、1000万円を1年間預金した場合の金利で比較しています。

| 銀行名 | 定期預金金利 (1000万円・ 1年定期の金利) |

|---|---|

| 1位:UI銀行 | 1.05% |

| 2位:ソニー銀行 | 0.90% |

| 3位:オリックス銀行 | 0.85% |

| 3位:SBI新生銀行 | 0.85% |

| 3位:愛媛銀行 | 0.85% |

| 6位:徳島大正銀行 | 0.80% |

| 7位:東京スター銀行 | 0.75% |

| 8位:あおぞら銀行 | 0.65% |

| 9位:SBJ銀行 | 0.40% |

| 10位:静岡銀行 | 0.275% |

| ☆おすすめ ハイクアインターナショナル | 12.0% |

なお、金利は変動する可能性があるため、実際に預ける際は各銀行の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

ランキング1位:UI銀行

1000万円定期預金金利ランキング1位の金融機関は、UI銀行です。

UI銀行の定期預金は、最大年1.05%の高金利を提供しています。

東京きらぼしフィナンシャルグループが運営するデジタルバンクで、スマートフォン完結の使いやすさが特徴です。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、1.05%です。

| 商品名 | UI定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 1.05% |

| 最低預入金額 | 10万円以上 |

| 対象者 | UI銀行口座保有者 |

デジタルバンクならではの高金利が魅力で、店舗を持たない分、金利に還元されています。

1000万円を預けるには、まとまった金額を高金利で運用できる有力な選択肢となるでしょう。

もっと高い利回りをお探しの方へ

UI銀行の1.05%でも物足りない方は、年利12%固定のハイクアインターナショナルも検討してみませんか?1000万円なら年間120万円(3ヶ月ごとに30万円)の配当が約束されています。

ランキング2位:ソニー銀行

1000万円定期預金金利ランキング2位の金融機関は、ソニー銀行です。

ソニー銀行の円定期預金は、最大年0.90%の金利を提供しています。

10万円以上1円単位で預け入れ可能で、預入金額による金利の差はありません。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.90%です。

| 商品名 | 円定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.90% |

| 最低預入金額 | 10万円以上 |

| 対象者 | ソニー銀行口座保有者 |

ネット銀行ならではの高金利で、店舗を持たない分のコストを金利に還元しています。

ランキング3位:オリックス銀行

1000万円定期預金金利ランキング3位の金融機関は、オリックス銀行です。

オリックス銀行は、最大年1.5%の金利で預入期間によって金利が異なります。

100万円から1000万円まで同じ金利が適用され、預入金額による差がないのが特徴です。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.85%です。

| 商品名 | eダイレクト定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.85% |

| 最低預入金額 | 100万円以上 |

| 対象者 | eダイレクト預金口座新規開設者 (国内居住者のみ) |

なお、インターネット専用の商品で通帳や取引明細の発行はないので、注意しましょう。

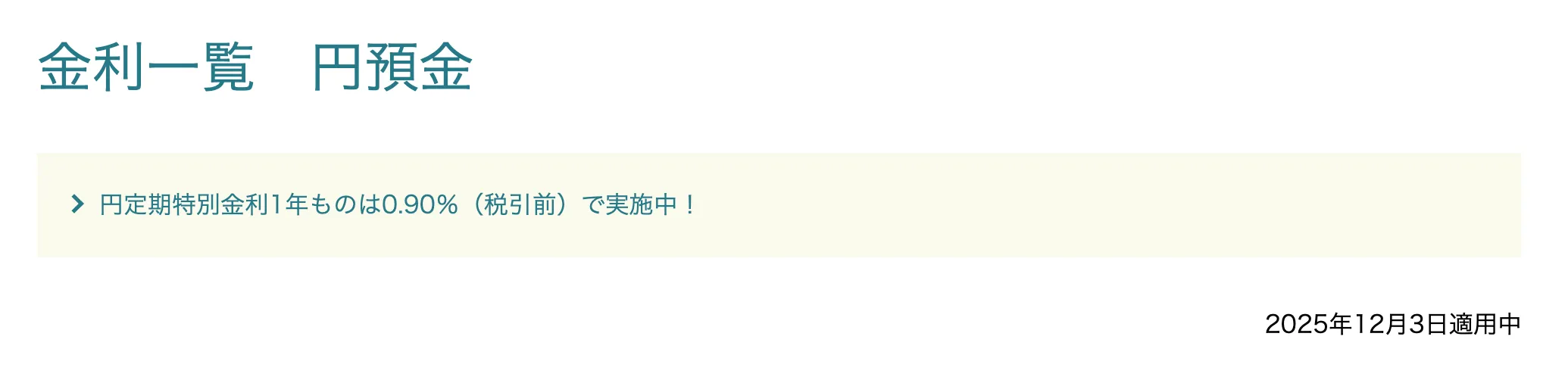

ランキング3位:SBI新生銀行

1000万円定期預金金利ランキング3位(同率)の金融機関は、SBI新生銀行です。

SBI新生銀行では、最大で年1.40%の高金利の定期預金を提供しています。

最大金利の「スタートアップ円定期預金」は、インターネットなら30万円から、店頭では500万円から預け入れ可能。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.85%です。

| 商品名 | スタートアップ円定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.85% |

| 最低預入金額 | インターネット:30万円以上 店頭:500万円以上 |

| 対象者 | 新規口座を開設した個人 |

最大金利が1.40%の商品は、口座開設月を含む3ヶ月目の末日までの預け入れが対象となります。

なお、期間限定のキャンペーン金利なので、早めの検討をする必要があるでしょう。

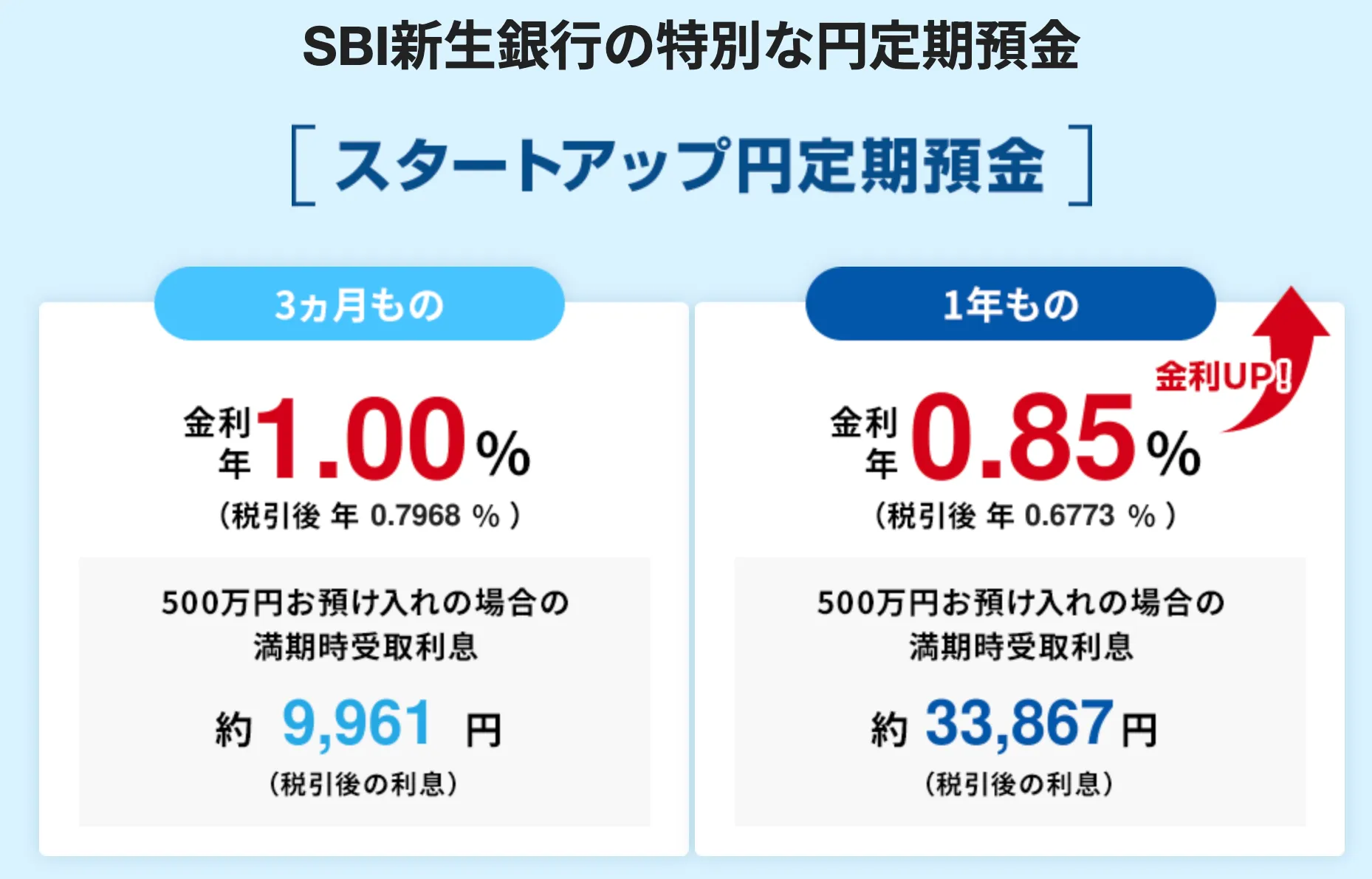

ランキング3位:愛媛銀行

1000万円定期預金金利ランキング3位(同率)の金融機関は、愛媛銀行です。

愛媛銀行の四国八十八カ所支店では、最大で年1.00%の定期預金を取り扱っています。

1.00%の年率は新規口座開設限定で、100万円以上1000万円を上限に預け入れが可能。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.85%です。

| 商品名 | 新規口座開設限定定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.85% |

| 最低預入金額 | 100万円以上 |

| 対象者 | 四国八十八カ所支店で 新規口座を開設した個人 |

過去に同支店と取引があった方は対象外となる点に注意しましょう。

ランキング6位:徳島大正銀行

1000万円定期預金金利ランキング6位の金融機関は、徳島大正銀行です。

徳島大正銀行のとくぎんネット支店では、年0.80%の定期預金を取り扱っています。

「ネット支店とくとく定期預金」という商品名で、10万円からのお申込み可能。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.80%です。

| 商品名 | ネット支店とくとく定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.80% |

| 最低預入金額 | 10万円以上 |

| 対象者 | とくぎんネット支店 総合口座を保有する方 |

通帳や証書の発行がなく、ネット支店ならではの効率的な運用が可能です。

本支店窓口やATMでは取引できないため、インターネットバンキングの利用が前提となります。

ランキング7位:東京スター銀行

1000万円定期預金金利ランキング7位の金融機関は、東京スター銀行です。

6ヶ月から5年まで期間が選択でき、インターネットバンキングなら50万円から預け入れ可能。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.75%です。

| 商品名 | スターワン円定期預金 (インターネット限定) |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.75% |

| 最低預入金額 | 50万円以上 |

| 対象者 | スターワン口座を新規開設した 国内居住の個人 |

ただし口座開設日から翌々月末までに申込が必要など、いくつか条件があります。

中途解約時は0.02%の利率が適用されるため、満期まで預けられる資金での運用がおすすめです。

ランキング8位:あおぞら銀行

1000万円定期預金金利ランキング8位の金融機関は、あおぞら銀行です。

あおぞら銀行の定期預金「BANK The 定期」は最大年0.95%の金利を提供しています。

50万円以上から預け入れでき、上限金額の設定はありません。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.65%です。

| 商品名 | BANK The 定期 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.65% |

| 最低預入金額 | 50万円以上 |

| 対象者 | あおぞら銀行のBANK口座保持者 |

インターネット専用商品で、店舗での取り扱いはありません。

金利は上位行と比べるとやや見劣りしますが、信頼性の高い都市銀行での運用を希望する方には選択肢となるでしょう。

ランキング9位:SBJ銀行

1000万円定期預金金利ランキング9位の金融機関は、SBJ銀行です。

SBJ銀行では、1000万円以上となるとスーパー定期預金という預金科目で提供しています。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.40%です。

| 商品名 | スーパー定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.40% |

| 最低預入金額 | 100万円以上 |

| 対象者 | 日本国内に居住の18歳以上の個人 |

スーパー定期預金は、金額と期間を自由に選べるので、目的や予定に応じて資産を増やせます。

ランキング10位:静岡銀行

1000万円定期預金金利ランキング10位の金融機関は、静岡銀行です。

静岡銀行の定期預金には、スーパー定期(300万円未満)、スーパー定期300(300万円以上)などがありますが、1000万円となると、大口定期(自由金利型定期預金)に当てはまります。

1000万円を1年間預金した場合の金利は、0.275%です。

| 商品名 | 定期預金 |

|---|---|

| 1000万円・ 1年定期の金利 | 0.275% |

| 最低預入金額 | 10万円以上 |

| 対象者 | 満18歳以上の個人 |

上限金額の設定がないため、1000万円をまとめて預けることも可能です。

マル優 (少額貯蓄非課税制度) の取り扱いもあるので、該当する方は活用を検討してみましょう。

定期預金の選び方と効果的な活用方法

定期預金を選ぶときは金利だけでなく様々な条件を比較して、1000万円の預け先を決めるのが大切です。

ここでは失敗しない定期預金の選び方と、より効果的に活用するコツを紹介していきます。

預入期間と中途解約の条件を事前に確認する

定期預金は原則として満期まで引き出せない商品です。

もし途中で解約する場合は、当初の約定金利より大幅に低い中途解約利率が適用されてしまいます。

| 確認すべき項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 預入期間 | 1年、3年、5年など自分の資金計画に合っているか |

| 中途解約利率 | 普通預金金利程度(0.001~ 0.02%) になることが多い |

| 解約手続き | 店頭のみか、ネットでも可能か |

| 解約時の受取方法 | 即日受取か、数日かかるか |

たとえば年利1%の定期預金でも、中途解約すると0.02%程度の利率になることがあります。

1000万円などのまとまった金額を預けたい時には、急な出費に備えた金額も確保してからにしましょう。

定期預金の流動性リスクが気になる方には、解約制限が比較的緩やかなヘッジファンドという選択肢もあります。

多くのファンドでは四半期ごとの解約が可能で、中途解約のペナルティもありません。利回り12〜17%以上の高いリターンが狙えます。

1〜5年間手をつけない資金を預金に回す

定期預金に預けるお金は、少なくとも預入期間中は使わない余裕資金であることが重要です。

資金の性質によって、次のような使い分けをおすすめします。

| 資金の種類 | 期間の目安 | 適した預け先 |

|---|---|---|

| 生活費・ 緊急資金 | すぐに使う | 普通預金 |

| 半年~1年後 の予定資金 | 短期 | 3ヶ月~ 6ヶ月定期 |

| 住宅購入の 頭金など | 中期 (1~5年) | 1年~3年定期 |

| 老後資金など | 長期 (5年以上) | 5年定期や 資産運用も検討 |

普通預金の金利は0.001~0.02%程度ですが、定期預金なら0.1~1%の金利が期待できます。

使う予定のない資金は積極的に定期預金へ振り分けることで、効率的な資産形成が可能になるでしょう。

ただし、短い期間でも高い利回りの資産運用したいなら、プライベートデットファンドがおすすめです。

プライベートデットファンドについては、後述する「プライベートデットファンド|年10%以上」をご覧ください。

キャンペーンを効果的に活用する

多くの銀行では新規口座開設者向けに、通常より高い特別金利キャンペーンを実施しています。

キャンペーンを上手に活用すれば、メガバンクの100倍以上の金利で運用することも可能です。

よくあるキャンペーンは以下のとおりです。

| キャンペーン名 | 内容 |

|---|---|

| 新規口座開設 キャンペーン | 初回限定で高金利適用 |

| 期間限定 キャンペーン | 夏や冬のボーナス時期に多い |

| 記念 キャンペーン | 銀行の周年記念などで実施 |

| 退職金専用定期 | 退職金受け取りから 一定期間内のみ利用可能 |

ただしキャンペーン金利には適用期間や預入上限額などの条件があります。

期間終了後は通常金利に戻るケースが多いため、満期後の運用先も事前に検討しておくとよいでしょう。

金利別に見る定期預金シミュレーション!1000万円はどこが得?

1000万円を預けた場合、金利の違いでどれくらい受取額が変わるのでしょうか。

実際の数字でシミュレーションすることで、金利選びの重要性がより明確になります。

ここでは金利1%、0.5%、0.1%の3パターンで、10年間預けた場合の利息を比較してみましょう。

1000万円を金利1%で預けた場合

金利1%で1000万円を預けると、10年後には約1,080万円(税引後)になります。

年間で約8万円の利息が得られる計算です。

| 預入期間 | 満期時の受取総額 | 税引後利息 |

|---|---|---|

| 1年 | 10,079,685円 | 79,685円 |

| 3年 | 10,239,054円 | 239,054円 |

| 5年 | 10,398,425円 | 398,425円 |

| 10年 | 10,796,850円 | 796,850円 |

現在の定期預金では最高水準の金利ですが、それでも10年で約80万円の増加にとどまります。

物価上昇を考慮すると、実質的な資産価値の維持は難しいかもしれません。

10年で約1,200万円の利益が得られる投資が気になる方は、後述する「低リスクで定期預金以上の高利回りを目指す投資商品」をご覧ください。プロが運用する年利12%~17%の投資商品を紹介しています。

1000万円を金利0.5%で預けた場合

金利0.5%の場合、10年後の受取総額は約1,040万円(税引後)となります。

多くの地方銀行やネット銀行で提供されている標準的な金利水準です。

| 預入期間 | 満期時の受取総額 | 税引後利息 |

|---|---|---|

| 1年 | 10,039,842円 | 39,842円 |

| 3年 | 10,119,527円 | 119,527円 |

| 5年 | 10,199,212円 | 199,212円 |

| 10年 | 10,398,425円 | 398,425円 |

金利1%と比較すると、10年間で約40万円もの差が生じています。

わずか0.5%の金利差でも、長期間では大きな違いになることがわかりますね。

年利5%を達成を目指す高リターン戦略については、こちらの記事で詳しく解説しています。

1000万円を金利0.1%で預けた場合

メガバンクの普通預金に近い金利0.1%では、10年後でも約1,008万円 (税引後) にしかなりません。

増加額はわずか8万円程度で、インフレを考えると実質的にはマイナスといえるでしょう。

| 預入期間 | 満期時の受取総額 | 税引後利息 |

|---|---|---|

| 1年 | 10,007,968円 | 7,968円 |

| 3年 | 10,023,905円 | 23,905円 |

| 5年 | 10,039,842円 | 39,842円 |

| 10年 | 10,079,685円 | 79,685円 |

この金利水準では、資産を守ることすら困難な状況です。

インフレに負けない資産形成を目指すなら、高いリターンを狙う必要があります。こうした現状に危機感を持つ方には、高利回りのヘッジファンドも有力な選択肢です。

1000万円を預け入れる際の定期預金の注意点

高金利の定期預金を見つけても、すぐに飛びつくのは禁物です。

1000万円という大きな資産をどこに預けるかを判断する前に、必ず確認しておくべき重要なポイントがあります。

ここでは預金のメリットだけでなく、デメリットや注意点もしっかり理解しておきましょう。

契約期間中は定期預金の引き出しができない

1000万円の定期預金のデメリットの1つ目は、契約の満期まで原則として引き出しができないことです。

そのため、急にお金が必要になっても、簡単には使えません。

- 中途解約すると当初の約定金利は適用されない

- 普通預金並みの低い金利 (0.001~0.02%程度) になる

- 解約手続きに時間がかかる場合がある

たとえば年利1%の定期預金でも、1年未満で解約すると0.02%程度の利率になってしまいます。

定期預金を引き出さないように、緊急時の資金は別途普通預金に確保しておくことが大切です。

預金は投資信託などと比べると安全だが増えにくい

預金は元本保証があるため安全性は高いものの、リターンは他の運用商品と比べて圧倒的に低いのが現実です。

1000万円を10年間運用した場合の比較を見てみましょう。

| 運用方法 | 期待利回り | 10年後の予想金額 |

|---|---|---|

| 定期預金 | 0.1~1% | 約1,010 ~1,080万円 |

| 投資信託 | 3~5% | 約1,340 ~1,630万円 |

| ヘッジファンド | 10%以上 | 約2,590万円以上 |

安全性を重視するあまり、資産を増やすチャンスを逃している可能性があります。

リスクとリターンのバランスを考えて、資産の一部は他の運用方法も検討すべきでしょう。

リスクとリターンのバランスを考えて、資産の一部は他の運用方法も検討すべきでしょう。実際、年利10%以上を実現しているファンドも存在します。

また投資信託も有力な選択肢です。初心者にも人気の投資信託の選び方やランキングは、こちらの記事をご覧ください。

預金はインフレに弱い

日本でも物価上昇が続いており、預金だけでは実質的な資産価値が目減りしてしまいます。

年2%のインフレが10年続いた場合、1000万円の実質的な価値は約820万円まで下がってしまうのです。

仮に、預金金利が0.5%でも、インフレ率が2%なら実質的には年1.5%ずつ資産が減っていることになります。

インフレ対策として、株式や不動産投資信託など、物価上昇に強い資産も組み入れる必要があります。

インフレリスクを避け、実質的な資産価値を維持・向上させるには、年10%以上の高リターンを目指せる投資手法も効果的です。定期預金では難しい、インフレ率を大きく上回るリターンで資産を守りながら増やす方法については、後述します。

元本1000万円を超えるとペイオフの対象外になる

預金保険制度 (ペイオフ)では、1金融機関あたり元本1000万円とその利息までしか保護されません。

もし銀行が破綻した場合、預けた1000万円を超える部分は戻ってこない可能性があります。

1000万円以上の資産がある場合は、複数の金融機関に分散して預けることが重要です。

ただし口座管理の手間が増えるため、どこに預けるかは分散して考えましょう。

使う資金と貯める資金が混在してしまう

預金口座にまとまったお金があると、つい使ってしまいたくなる誘惑に駆られることがあります。

特に普通預金に1000万円を置いておくと、資金の目的が曖昧になりがちです。

そのため、目的別に口座を分けたり、定期預金で使えないようにしたりする工夫が必要です。

また資産運用商品を活用することで、簡単に使えない仕組みを作ることもできるでしょう。

定期預金金利で1000万円を超えたら実践すべき資産管理方法

1000万円という節目を超えたら、今までとは違った資産管理が必要になります。

ただ貯めるだけでなく、目的を明確にして計画的に管理することで、より効果的な資産形成が可能になるでしょう。

ここでは実践的な資産管理の方法を3つのステップで解説していきます。

お金の使い道を明確に分類する

まず大切なのは、1000万円をどのように使うか目的別に分類することです。

漠然と「貯金」として持っているだけでは、効率的な資産管理はできません。

以下のような項目で、資産の使い道を分類しましょう。

| 資金の分類 | 目的 | 推奨割合 |

|---|---|---|

| 生活防衛 資金 | 病気や失業などの緊急時用 | 生活費の6ヶ月 ~1年分 |

| 近い将来の 資金 | 3年以内の大きな買い物用 | 必要額を積算 |

| 教育資金 | 子供の学費など | 必要時期から 逆算 |

| 老後資金 | リタイア後の 生活費 | 残りすべて |

それぞれの資金には使う時期が異なるため、運用方法も変えていく必要があります。

目的が明確になれば、無駄遣いも防げますし、計画的な資産形成が可能になるでしょう。

目的別に預金口座を分散させる

資金の目的が決まったら、それぞれ別の口座で管理することをおすすめします。

1つの口座にすべてを入れておくと、どれがどの目的の資金か分からなくなってしまいます。

おすすめの口座の仕分け方は以下のとおりです。

| 生活費口座 | 普通預金で日常的に使う |

|---|---|

| 緊急資金口座 | 普通預金でいつでも引き出せる状態にする |

| 教育資金口座 | 定期預金で確実に貯める |

| 老後資金口座 | 一部は運用商品も検討 |

また、ペイオフ対策として1000万円を超える場合は複数の金融機関に分散することも重要です。

口座管理アプリなどを活用すれば、複数口座でも一元管理できて便利でしょう。

使う時期と目的に応じた資産運用を実施する

資金の使用時期によって、適切な運用方法は大きく変わります。

すぐに使う予定のお金を高リスクな商品で運用するのは避けるべきです。

| 使用時期 | 適した運用方法 | 期待リターン |

|---|---|---|

| 1年以内 | 普通預金、 短期定期預金 | 0.001~0.5% |

| 1~5年 | 定期預金、 個人向け国債 | 0.1~1% |

| 5~10年 | 債券、 バランス型投資信託 | 2~5% |

| 10年以上 | 株式、 ヘッジファンド | 5~10%以上 |

長期で使わない資金は、インフレに負けないよう積極に高リターンが得られる運用を検討しましょう。

特に老後資金は20年以上先の話なので、リスクを取ってでも高いリターンを狙うべきです。

高いリターンを目指す投資も視野に入れる

定期預金だけでは資産を増やすことが難しい現状では、より高いリターンを狙える投資商品も検討する必要があります。

特に1000万円という資産があれば、その一部を積極的な運用に回すことで、大きな資産形成が可能になるでしょう。

高リターンを目指す投資の選択肢として、以下のような商品があります。

| 投資商品 | 期待リターン | リスクレベル |

|---|---|---|

| プライベート デットファンド | 年10~12% | 中 |

| ヘッジファンド | 年10~20%以上 | 中〜高 |

| 株式投資信託 | 年3~7% | 中〜高 |

| 不動産投資 | 年4~8% | 中 |

重要なのは、全額を高リスク商品に投じるのではなく、資産全体のバランスを考えることです。

例えば、1000万円のうち500万円は定期預金で安全に保管し、残りの500万円を高リターン商品で運用するといった分散投資が効果的でしょう。

特に、プライベートデットファンドやヘッジファンドは、市場の変動に左右されにくく安定したリターンが期待できるため、初めての積極投資としてもおすすめです。

詳しくは、次の章で解説していきます。

低リスクで定期預金以上の高利回りを目指す投資商品

定期預金よりも高い利回りを目指したい方のために、比較的リスクを抑えながらも、魅力的なリターンが期待できる金融商品があります。

これらは、従来の投資信託などとは異なり、独自の戦略で運用され、資産形成の新たな選択肢となり得ます。

プライベートデットファンド|年10%以上

プライベートデットファンドは、企業への融資で年10%以上の固定配当を狙える運用方法です。

投資家から集めた資金を成長企業に貸し付け、その利息を配当として受け取る仕組みになっています。

| 期待利回り | 年10~12% (固定) |

|---|---|

| 最低投資額 | 500万円~ |

| メリット | ・市場の影響を受けにくい ・安定した配当 |

| デメリット | ・流動性が低い ・情報が少ない |

株式市場の変動に左右されず、安定的な収益が期待できるのが最大の魅力です。

中でも、おすすめのプライベートデットファンド「ハイクア・インターナショナル」を紹介します。

ハイクアインターナショナル【年利12%固定・安定重視】

ハイクアインターナショナルは、2023年に設立された日本の運用会社で、年利12%の固定リターンを実現している点が最大の特徴です。

定期預金の金利が0.1~1%程度にとどまる中、ハイクアインターナショナルはベトナム企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により安定した収益を実現します。契約時点で年12%の配当を約束する仕組みで、相場変動に左右されない確実な収益が魅力です。

1000万円投資で年間120万円の安定配当を実現

ハイクアインターナショナルの最大の魅力は、毎年確実に12%の配当を受け取れることです。

| 年数 | 年間配当額 | 累計配当額 |

|---|---|---|

| 1年後 | 120万円 | 120万円 |

| 3年後 | 120万円 | 360万円 |

| 5年後 | 120万円 | 600万円 |

| 10年後 | 120万円 | 1,200万円 |

このように、元本1000万円はそのまま維持しながら、毎年120万円(3ヶ月毎に30万円)の配当を受け取れます。10年で元本を上回る配当収入を得られる計算です。

- 退職金の運用先を探している60代

年金の補完として3ヶ月ごとの配当30万円を活用 - 子育て世代の40代

教育費の足しに年120万円の配当を充当 - 資産形成中の30代

配当を再投資して資産の加速度的な成長を実現

なぜ安定した12%配当が可能なのか?

ハイクアインターナショナルは、ベトナムで複数の事業を展開するSAKUKO Vietnam(日本製品専門の小売チェーン)への融資で収益を獲得しています。

実店舗からの安定収益が配当の源泉となっており、株式市場の変動の影響を受けにくい仕組みを構築しています。

| 事業部門 | 展開規模 | 月間売上高 |

|---|---|---|

| SAKUKO STORE | 35店舗 | 約1.5億円 |

| BEARD PAPA | 11店舗 | 約5,000万円 |

| SAKURA HOTEL | 2店舗 | 約3,000万円 |

| グループ合計年商 | 25億円 | |

SAKUKO Vietnamは、グループ全体で25億円の売上を達成しており、2026年にはベトナムUPCoM市場への上場申請中です。上場が実現すれば、さらなる事業拡大と配当の安定性向上が期待できます。

定期預金とハイクアの投資効果を比較

実際の投資効果を具体的な数字で比較してみましょう。1000万円を10年間運用した場合の違いは以下の通りです。

| 投資先 | 初期投資額 | 年利 | 10年後の利益 |

|---|---|---|---|

| 定期預金 (金利1%) | 1000万円 | 1% | 約80万円 (税引後) |

| ハイクア | 1000万円 | 12% | 1,200万円 |

| 差額 | +1,120万円 | ||

このように、同じ1000万円の投資でも10年間で1,120万円もの差が生まれることが分かります。

ハイクアインターナショナルの4つの強み

- 固定12%配当

年4回(1月・4月・7月・10月)各3%ずつ確実に配当 - 手数料なし

信託報酬などの保有手数料が一切不要 - 選べる運用方法

配当受取(単利)を選択可能 - ロックアップなし

必要に応じていつでも解約可能な柔軟性

| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(大阪) |

| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |

| 主な投資戦略 | 事業融資 |

| 年間期待利回り | 年利12% |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 資料請求・面談 |

| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル |

定期預金では満足できない方、より積極的なリターンを追求したい方には、ハイクアインターナショナルのような確実性の高い固定配当型ファンドがおすすめです。

最低投資額は500万円からと、他のヘッジファンドと比較して投資しやすい金額設定になっています。まずは無料の個別相談で、詳しい事業内容や配当の仕組みを確認してみてはいかがでしょうか。

ハイクアインターナショナルについて詳しくは下記の記事も参考にしてください。

アクション合同会社【年利17.35%実績・バランス型】

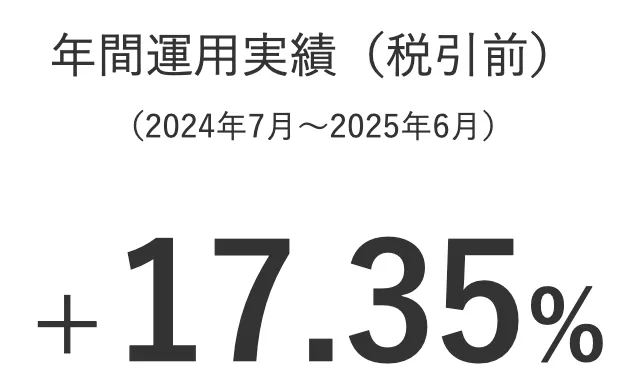

アクション合同会社は2023年設立の新進気鋭のヘッジファンドで、2024年度は年利17.35%の驚異的な実績を記録しています。

代表の古橋弘光氏は、トレーダーズホールディングス株式会社の元取締役で、30年以上金融業界に携わってきた経験豊富な人物です。定期預金の年利0.1-1%と比較すると、約17倍以上のリターンを実現しています。

1000万円投資で年間170万円の高リターンを狙う

アクションの実績ベースで計算すると、1000万円の投資で毎年170万円の利益が期待できます。つまり、わずか6年で投資元本を回収できる計算です。

| 年数 | 年間運用益 | 累計運用益 |

|---|---|---|

| 1年後 | 170万円 | 170万円 |

| 2年後 | 170万円 | 340万円 |

| 4年後 | 170万円 | 510万円 |

| 6年後 | 170万円 | 1020万円 |

| 10年後 | 170万円 | 2,500万円 |

定期預金で10年かけて得られる利益を、わずか数年で達成できる可能性があります。これが高リターンファンドの魅力です。

なぜ15%超の高リターンが可能なのか?

『みんなのFX』で知られるトレイダーズホールディングス元取締役の古橋弘光氏が運営。多角的な投資戦略で、定期預金では実現できない高リターンを実現しています。

- 日本株バリュー投資

割安株の発掘と集中投資で大きなリターンを狙う - 事業投資

実業への直接投資で相場に左右されない安定収益 - ファクタリング

短期高利回りの資金運用で確実な利益確保 - Web3事業

次世代技術への先行投資で将来の成長を取り込む

特に注目すべきは、相場下落時でも収益を狙える多角的な戦略です。一般的な定期預金が低金利に甘んじる中、アクションは事業投資やファクタリングなど、景気に左右されにくい収益源を確保しています。

2024年度の驚異的な運用実績

- 年間リターン:17.35%

- 1000万円投資の場合の年間利益:170万円

※実際の運用成績は市場環境により変動します

定期預金とアクションの比較

| 一般的な定期預金 | 年利0.1-1% |

|---|---|

| アクション (2024年実績) | 年利17.35% |

| 差 | 約17倍以上のリターン |

高リターンの秘密は、金融のプロフェッショナルによる機動的な運用にあります。

代表の古橋弘光氏は、『みんなのFX』で知られるトレイダーズホールディングス元取締役。金融業界での豊富な経験と実績、そして業界の人脈を活かした情報収集力が、高リターンを支えています。

アクションが向いている投資家

- 定期預金の利回りでは物足りない方

年0.1-1%ではなく、15%以上のリターンを狙いたい - 相場下落時も利益を狙いたい方

市場変動時でも多角的な戦略で収益確保 - プロの運用に任せたい方

金融業界30年のベテランによる運用 - 透明性を重視する方

3ヶ月毎のレポートで運用状況を確認可能

| 運用会社 | Action合同会社 |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 本社所在地 | 日本(東京) |

| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |

| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |

| 利回り | 17.35%(2024年度実績) |

| 最低投資金額 | 500万円 |

| 運用の相談 | 面談 |

| 公式サイト | アクション |

最低投資額は500万円からと、本格的なヘッジファンドとしては始めやすい設定になっています。高リターンには相応のリスクも伴いますが、まずは無料の個別面談で、詳しい運用戦略やリスク管理体制を確認することをおすすめします。

アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。

よくある質問

1000万円をどこに預けるか、定期預金や資産運用に関してよくある質問をまとめました。

まとめ

1000万円をどこに預けるか迷っている方に向けて、定期預金の金利ランキングと資産運用の選択肢を紹介してきました。

各銀行が魅力的な金利を提供していますが、それでもインフレには勝てないのが現実です。

預金で資産を守りながら、一部は投資信託やヘッジファンドなどの運用商品も検討することで、より効果的な資産形成が可能になるでしょう。

大切なのは、自分のリスク許容度と将来の目標に合わせて、バランスよく資産を配分することです。

まずは高金利の定期預金から始めて、徐々に資産運用の幅を広げていくのもよい方法でしょう。