2016年に東名高速で発生した痛ましい事件を機に、社会問題として大きく注目されるようになった「あおり運転」。

法律の整備や厳罰化が進められたにもかかわらず、検挙件数に大きな変化は見られていない現状があります。

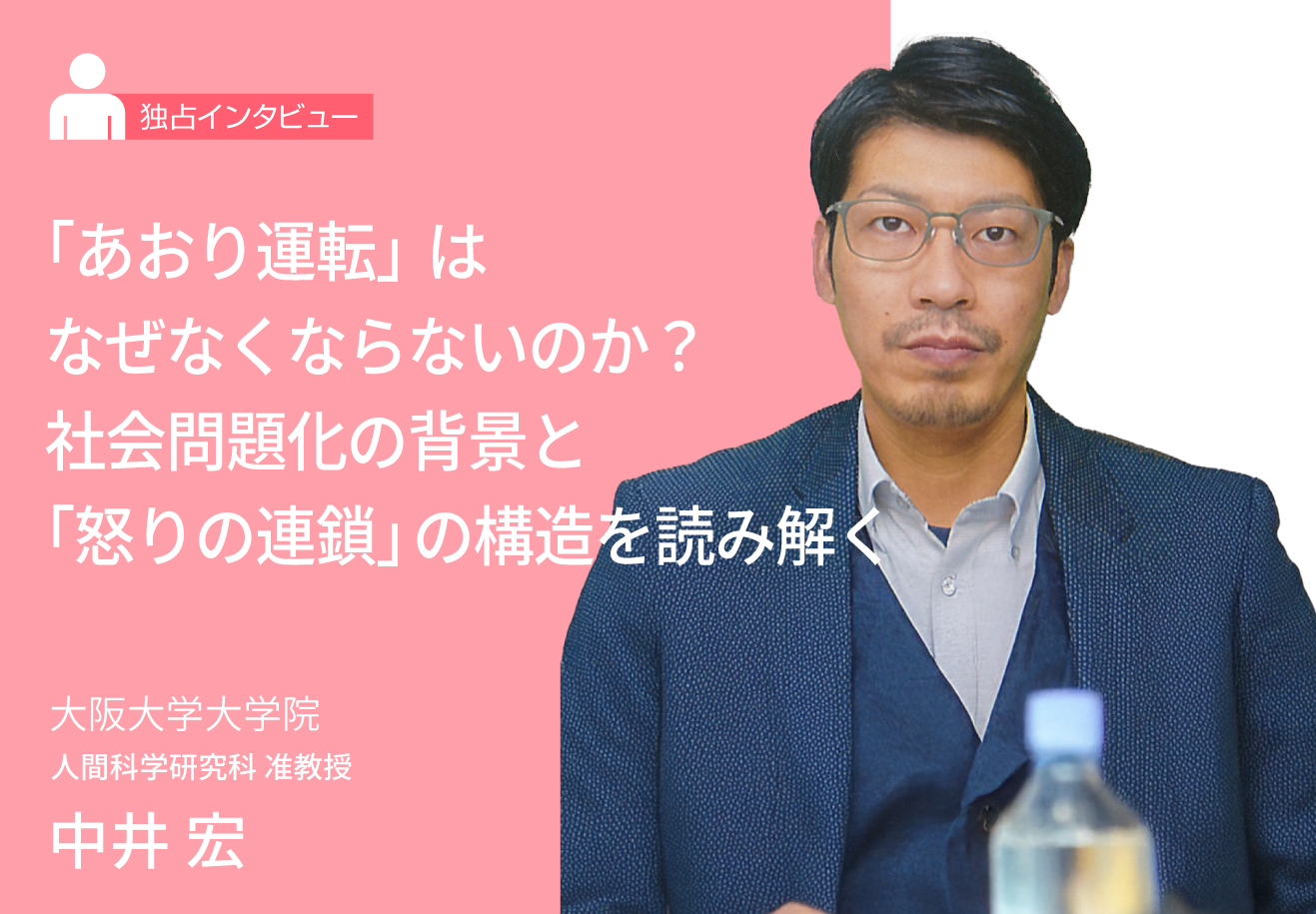

今回は、大阪大学の中井宏准教授にあおり運転はなぜ繰り返されるのか? どのような心理が加害者を駆り立てるのか?

について、お話をうかがいました。

中井 宏

大阪大学大学院 人間科学研究科 准教授

【biography】

交通心理学、安全教育学、人間工学が専門。交通安全や学校安全に関する心理学的研究を中心に、特に社会の安全に寄与しうる研究を進めている。

どちらかと言うと、運転中にイライラしやすいタイプで、交差点での右折待ち中、信号の変わり目に強引に直進してくる対向車が大嫌い。イライラを「あおり運転」に繋げないための秘訣は、「俺は交通安全の専門家だ」と言い聞かせること!

あおり運転が社会問題化した背景と地域ごとの傾向

ナレッジアート(以下KA): まず最初に、近年のあおり運転の傾向や、発生している地域の特徴について教えていただけますか?

中井氏:そもそも、あおり運転が社会的に注目されるようになったのは、2016年の6月に起きた東名高速道路での事件がきっかけでした。パーキングエリアでのトラブルが発端となり、その後、追いかけた車が被害者となった車を追い詰め、停車させたところに後続のトラックが追突するという、非常に痛ましい事故、というより事件ですね。

それ以降、同様のあおり運転に関する報道が相次ぎ、厳罰化を求める声が高まりました。その流れを受けて、2020年、いわゆる「妨害運転罪」が法制化され、コロナ禍の時期に施行されました。

本来であれば、こうした法改正や取り締まりの強化によって件数は減少すると考えられていましたが、法改正の直後こそ大きく減少したものの、それ以降は毎年の検挙件数に大きな変化は見られていません。法律によって一定の効果はあったものの、やはり一部には繰り返し行ってしまう人もいて、それだけでは十分な抑止力にはなっていないのが全国的な傾向と言えます。

KA:地域による差もあるのでしょうか?

中井氏:法律が施行された当初、あおり運転の検挙件数が特に多かったのは大阪でした。それ以外では、岡山県でも多く報告されていました。

岡山県の場合、あおり運転のような行為を目撃した際に、ドライブレコーダーの映像などを県警のホームページ上に投稿できる特設サイトが全国に先駆けて設けられていたんです。そうした情報提供の窓口があることで、より多くの情報が集まり、結果として検挙件数が多くなったという背景があります。

現在では、岡山以外の多くの都道府県でも同様の情報提供ページが設けられるようになっていて、こうした体制の整備が件数に影響している部分はあると思います。

KA:最近の傾向として、地域ごとの増減についてデータがありましたら教えてください。

中井氏:最近は地域ごとの件数や傾向に関する資料があまり公表されておらず、どこで増えている、減っているというような細かな状況は分かりにくい状況です。

ちなみに、大阪が多かったということで、大阪府警にも「岡山のような情報提供ページは作らないのか」と尋ねたことがあります。その時の回答は、「大阪では、そういった専用ページを設けていなくても、通常の110番通報などで多くのあおり運転関連の情報が寄せられている」というものでした。

もちろん、専用ページを設けていない都道府県であっても、通報があればしっかり対応はしてくれます。ただ、通報への対応体制をどう整えるかについては、各都道府県警の判断に委ねられているというのが実情です。

あおり運転の社会的影響——事故リスクとメンタルヘルスの悪化

KA:次に、あおり運転が社会全体に与える影響について教えていただけますでしょうか?

中井氏:やはり危険な行為ですので、道路の中でそういったあおり運転のようなことがあると、交通事故のリスクが高まってしまうというのが、一番大きな社会的影響だと思います。

それから、あおられた側にとっては、精神的なストレスや強い不安感が生じることが多いです。あおり運転に限らず、たとえば会社で嫌なことがあった時なども、それを引きずるという経験は多くの方にあると思います。そういった意味で、人の精神的な健康、特にメンタルヘルスの部分において、不調につながってしまう可能性があります。

特に高速道路であおり運転をされた場合、次に高速道路を利用すること自体が怖くなってしまったり、運転することそのものが嫌になったりするような影響もあるのではないかと思います。

KA:主に精神的ストレス、メンタルヘルスが関わってくるとのことですが、具体的に、重度のメンタルヘルス不調を抱えてしまった方には、どのような精神的な病気や状態が見られるケースがあるのでしょうか?

中井氏: いわゆる心理的なストレスの影響というのは、個人差があります。ストレスの原因にはさまざまなものがあります。

たとえば、インタビューを仕事にしている人の場合、原稿をいつまでに仕上げなければいけないとか、それを誰かに見せた時に「なんだこの原稿は」と言われるようなことがあるとしますよね。

同じようなことを上司に言われたり、締め切りを抱えていても、それがどの程度ストレスと感じるかは、人によって全く異なります。辛いと感じる人もいれば、「不愉快だけどなんとかなる」と思える人もいます。

KA:たしかに受け止め方は人によって違いますね。

中井氏:受け止め方において、何事も深刻に捉えがちな人、つまり楽観的ではなく悲観的な傾向が強い人は、ネガティブな出来事に対して強いストレスを感じやすい傾向があります。

そして、そのような人たちは、心理学で「反芻(はんすう)」と呼ばれる、嫌なことを何度も思い出してしまうという傾向を持つことがあります。それは、意図的に思い出しているのではなく、半ば自動的に繰り返し考えてしまうというものです。

そうした思考が強くなると、日常生活の中でもその嫌なことが頭から離れなくなってしまいます。プライベートの時間でも仕事の嫌なことを思い出してしまう、というような状態です。

このような状態が続くと、気分が沈んでいき、いわゆる「うつ」状態、つまり悲しさやつらさが続き、それが長期間続くと、抑うつ症候群やうつ病と診断される可能性があります。

ですので、嫌な出来事をどう捉えるかという「入り口」の部分が、メンタルヘルスに非常に大きな影響を与えると思います。

KA:ありがとうございます。 社会全体に与える影響として、交通事故や精神的な面をお話いただきましたが、それとは別の視点で、あおり運転による経済的損失については、どのような影響があるとお考えでしょうか?

中井氏: たとえば、あおり運転が高速道路で発生した場合、あおり運転をする人というのは、だいたい追い越し車線を走っていることが多いと思います。そうすると、後続車が追いかけられるのを嫌がって、道を譲るためにみんなが走行車線に移る。結果として、その道路の最大キャパシティを活かせなくなってしまうんです。

つまり、あおり運転が原因で交通渋滞が引き起こされる可能性があるわけです。もちろん、常にそうなるわけではなく、交通量によって影響の程度は変わりますが、渋滞が発生すれば物流にも影響します。

さらに、渋滞によってCO2の排出量が増加し、地球環境への負荷も増してしまう。環境への意識がどこまであるかは別として、経済的損失や環境問題への負荷という観点からも、あおり運転は広い視点で社会的な影響を与える可能性があると思います。

あおり運転の加害者に見られる傾向とは?——怒り・正義感・“しつけ”意識の多層構造

KA:続いて、あおり運転をする人の特徴や、その原因について教えていただけますでしょうか。

中井氏:検挙されている人の傾向として、中年の男性が多いんですよね。ただ、もともと私の専門でもある交通心理学の分野では、あおり運転のような攻撃的な行動の原因として、「怒り」という感情がよく研究されてきました。

運転中の怒りについて調べると、普段から怒りっぽい人、いわゆる短気な傾向がある人は、運転中にもやはり怒りっぽくなりやすいという傾向があるんです。ただし、日常生活での怒り易さと運転中の怒り易さが完全に一致するわけではありません。

性別で見ると、一般的には女性よりも男性の方が怒りやすい傾向があります。また、年齢で見ると若い人の方が怒りやすいとされているので、「若い男性」は怒りを感じやすいという傾向がある。これは日常でも運転中でも言えることだと言われています。

KA:たしかにあおり運転のニュースを見ると、ほとんどが男性な気がします。

中井氏:また、警察の調査や研究の中では、あおり運転で検挙された人の供述から、「自分も普段からあおり運転の被害を受けている」と語っている人が多いという結果もあります。つまり、自分がされたから他人にしてもいいという、ある種の正当化が働いているわけです。もちろん、それが許されるわけではありませんが、そうした意識が背景にあることも少なくないんです。

それから、相手の運転行動を「悪意がある」と解釈してしまいやすい人も、攻撃的な運転につながりやすいという指摘があります。たとえば、車線変更されたときに「嫌がらせされた」と思ってしまうと、それが怒りを引き起こし、るという行動に出てしまう。

さらに、これは海外の研究になりますが、交通違反以外にも暴力的な犯罪歴がある人、たとえば刑務所に入っているような人たちの方が、攻撃的な運転をしやすい傾向にあるとも言われています。ただし、この辺りは一概に「前科がある人=あおり運転をする人」というレッテル貼りになってしまうので、注意が必要です。

KA:ありがとうございます。中年男性に特徴がある一方で、少数派である女性や若い人の中にもあおり運転をする人はいると思います。そういったケースに共通する特徴があれば教えていただけますか?

中井氏:たとえば私が聞いた事例には、高齢の男性のケースがありました。その方が言っていたのは、道路で二車線が一車線に絞られる場所がありますよね? マナーの良いドライバーなら、早めに車線変更して並ぶんですけど、そういう場所で、ギリギリまで突っ込んできて割り込むような運転をする人がいる。そういうのが「どうしても我慢ならん」と。

その方は、「次にそんなやつを見かけたら絶対に入れてやらん」と思って、なんと車内に包丁を持っていたそうなんです。そして実際に割り込もうとする車がいたので、それを威嚇するために包丁を取り出した、と。これもある種の怒りではありますが、さっきのような「カッとなって我を忘れて」という瞬間的なものとは少し違っていて、自分が正しいと思う運転をしていない他者に対して「懲らしめたい」という、ある種の“しつけ”のような感覚なんですよね。

これは運転経験が長い人や年配の人に多い傾向があります。ですので、若い人の「瞬間的な怒りによるあおり運転」と、年長者の「しつけ的な意識によるあおり運転」とでは、動機が異なることがあるという点は興味深いですね。

女性については、私はほとんどそういった話を聞いたことがないです。ただ、ゼロではないとは思います。

KA:あおり運転の動機が年代によって異なるのは面白いですね。逆に被害者になりやすい人の共通点もあるのでしょうか?

中井氏:やはり大きな車や高級車に乗っている人の方が、あおり運転をしやすい傾向にあります。逆に、軽自動車などの小さめで価格帯の安い車は、被害者になりやすい。

車って、運転手がどんな人か外からはわかりづらいですが、車種や見た目から何となく乗っている人のイメージが湧きますよね。たとえば、スモークの貼られた黒い大型車は「怖い人が乗ってそう」と思われるし、逆に「女性が乗ってそう」な小さな車もある。そうすると、弱そうな車、あるいは弱者とされる人が乗っていそうな車があおられやすいんです。

さらに、「ドレス効果」という心理学の概念も関係しています。これは、服装によって人の態度や心理状態が変わるというものですが、交通場面ではそれが車に置き換わる。つまり、高級車や大型車に乗ることで、自分の気持ちが大きくなって攻撃的になりやすいという側面もあるんですね。

安全運転を促す「ご褒美」とメンタルケアの仕組みづくり

KA:あおり運転加害者を減らすための対策について教えていただけますでしょうか?

中井氏: やっぱり厳罰化は一定の効果があったとは思います。ただ、それでも一定数は今もいますよね。先ほども申したように、あおり運転って何かしらの「きっかけ」があることが多いんですよ。例えば、割り込まれたとか、後ろからあおられたから仕返ししてやろうと思ったとか。

そういうときに、道路上や駐車場などでトラブルになりそうな場面で、「相手がわざと嫌がらせをしてきた」とか「悪意をもってクラクションを鳴らしてきた」などと捉えてしまうと、売り言葉に買い言葉のような形でトラブルになってしまいます。

例えば、急に前に割り込まれたとしても、「この人はただ慌てていて後ろを十分確認していなかっただけなんじゃないか」と思うように、相手に悪意があったと思い込まないような物事の捉え方を、みんなができればいいのかなと思います。

KA: ありがとうございます。現状、罰を与えるという対処があると思うのですが、具体的にはどのような罰があるのでしょうか?

中井氏:

現在、あおり運転は犯罪として扱われていて、基本的に一発で免許停止になるような重い処分になっています。ただ、交通行政全体の中では、取り締まりや事故をきっかけに反省することはあっても、実際にはあまり起きないんですよ。

安全運転をしていなくても、事故を起こすかどうかは確率的には低くて……確か150万キロ走って一回事故に遭うくらいだったと思います。交通取り締まりに引っかかる確率も、だいたい8万キロに1回くらいらしいです。つまり、罰を受ける頻度がかなり低い。悪い運転をしていても、なかなか問題が起きないんですよね。

一方で、人間ってご褒美があると行動を変える傾向がありますよね。例えば子どもなら「お手伝いしたら100円もらえる」ってなるとやる気になる。でも運転では、「いい運転をしたらご褒美があるか?」ってなると、ほとんどないんです。

KA:確かにそうですね。

中井氏:ゴールド免許になるとか、保険料が安くなるというのはありますけど、ゴールド免許は5年間無事故・無違反じゃないともらえない。保険も基本は1年に1回の更新なので、ご褒美の頻度がすごく低い。だからご褒美目当てにいい運転をしようっていう気持ちにはなかなかなれないのが現状です。

それに、悪いことでも「得」があったりすると真似されやすい。前の車が譲ってくれて早く進めた、というようなことがあると、あおり運転して得をしたように見える。そういう悪い例も真似されやすいんですよ。今の交通社会はそういう面があると思います。

KA:あおり運転の加害者・被害者の両方に共通して、怒りやストレスを感じていることが多いと思います。そういったストレスを抱える人たちに対して、メンタルケアのようなサポート体制はあるのでしょうか?

中井氏:メンタルのサポートについては、現状では特に制度としてはないと思います。もちろん、事故をきっかけに「運転が怖くなった」というようなケースで、自発的に精神科や心療内科などにかかることはあるかもしれません。でも、それを警察が紹介したり、公的な仕組みがあるというわけではないと思います。

KA:今後、そういったサポートが導入されることは予想されないでしょうか?

中井氏:職場でのストレスが原因で出勤が難しくなるというケースもありますし、あおり運転とは少し違うかもしれませんが、悩み事を抱えたまま運転して事故を起こすという例は実際にあります。

私も以前、あるバス事業者の話を聞いたことがあるのですが、事故を起こしたドライバーの多くが家庭内の問題、特に借金や離婚問題、子どもの進学など、大きなストレスを抱えていたという話がありました。運転中にどうしてもその悩みを考えてしまって、集中力が欠けてしまうんですね。

人間って、どうしても感情の影響を受ける生き物なので、そういったネガティブな感情を抱えていると、いい運転はなかなかできない。だから、例えばバスの乗務員であれば管理者が、その他の企業であっても、社用車の運転前に「この人最近ちょっと悩みを抱えていそうだな」と感じたら、運転を控えさせるなどの対応を会社単位でしていく必要はあるんじゃないかと思います。

KA:ありがとうございます。他人の行動に対して対策を講じるのももちろん大切だと思いますが、やはり本人が自分で気づいて対処することも必要だと思います。

例えば、法律では飲酒や体調不良のときの運転は禁じられていますが、メンタル的に「今日は気分が落ち込んでいるな」という日には運転を控えた方がいいのでしょうか?

中井氏:避けられるのであれば、控えた方がいいと思います。ある女性の方が仰っていたのですが「月経の時期には運転中のイライラ感が自分でも驚くほど違う」んだそうです。そういった「普段と違う自分」に気づくことができれば、「今日はちょっとしたことでイラッとしてしまうな」と感じて運転を控えるという判断をしてもいいと思います。

ただ、月経周期と交通事故の関係についてのデータはありません。事故があったとしても、現場で警察官が「月経周期はどうですか?」なんて聞くわけにはいかないので、統計的な裏付けはないんです。でも、可能性としては、身体的・精神的な不調が運転に影響を与えることは十分あり得ますし、男性でも気分の波はありますよね。

それが深刻だという自覚があるなら、自分でコントロールする意識は必要だと思います。

あおり運転に遭ったとき、冷静に対応するための考え方と行動

KA:では、実際にあおり運転などのトラブルに遭遇した際の対処法について教えていただけますか?

中井氏:あおり運転といって一番多いのは、まさにその言葉通り、後ろから車間距離をぐっと詰められて「あおられる」っていう状況だと思います。

この時、人は「怖い」と感じたり、ムッとしたり、不快に感じたり、いろんな感情を抱くと思います。なんとなく「出来事が人の感情を生み出す」と思われるかもしれませんが、心理学の理論では、「出来事がそのまま感情を生み出す」のではなくて、その間に「自分がどう解釈したか」っていうプロセスがあるとされています。「出来事」そのものは、相手もいることなので自分だけで変えるのは難しいですが、「解釈の仕方」は変えられます。

例えば、後ろから近づいてくる車に対して、「自分が追い越し車線をずっと走ってて、邪魔だったから相手を怒らせたかもしれない」と解釈すると、「やばい、怒らせたかも。どうしよう」って不安や恐怖を感じるでしょうし。

逆に、「なんだこいつ、こんなに近くに来て偉そうに!」って解釈すると、ムッとして怒りが湧いてくると思います。で、その結果、「怒らせちゃったから逃げなきゃ」と、自分もスピード違反してしまったり、無理な車線変更をして、他の車にブレーキを踏ませる――そういう事故のもとになってしまうわけです。

また、気の短い人なんかは仕返しとして、ブレーキに足を軽く乗せてランプをつけて、あおってきた相手をビビらせようとする人もいます。でも、これはもっと大きなトラブルのもとになりかねません。なので、そういう行動はやめてほしいですね。

KA:では、どうすれば良いのでしょうか?

中井氏:例えば後ろからあおってくる車の人が「トイレに行きたくて、焦っているのかな?」とか思ってみると、「替えのパンツも持ってないだろうし、じゃあ先に行ってください」って、案外スッと道を譲れるかもしれません。実際にそうかどうかは置いといて、そうやって想像を働かせることで、自分の感情がコントロールしやすくなるんですよね。

ほかにも、たとえば「奥さんの陣痛が始まって、病院に急いでるのかな」とかでもいい。「無事に生まれるといいね」って気持ちになれば、自然と道を譲れるかもしれない。

要するに、「物事をどう捉えるか」という視点をいくつか持っておいて、その時々でうまく使っていただければ、それが一番の対処法じゃないかなと思います。

KA:あおってくる側がかなりひどい、度が過ぎたようなタイプであった場合、やはり警察への通報がベストな対処法になりますか?

中井氏:そうですね、「車を止めさせられる」みたいなケースでは、その場で警察に通報するのがいいと思います。その際は、車を止めるにしてもドアロックをしたまま外には出ず、いざという時に逃げられるように、相手の車と少し距離を取った場所で停車してください。

特に、高速道路の本線上で停まるのは絶対にやめてくださいね。とても危険です。

多くのあおり運転をする人って、基本的には急いでるんですよ。だから、例えばパーキングエリアやサービスエリアに逃げ込めば、相手は先を急いでるので、そのまま行ってくれる可能性が高いです。

それでも追いかけてくるようであれば、その時はもう警察に通報してください。最近の車には「SOSボタン」がついているものも多くて、主要な自動車メーカーの公式サイトでは「あおり運転の時に押してもよい」と記載されています。

脱輪や故障ならJAFなどを呼んでもらえばいいですが、あおり運転に関しては、SOSボタンがある車ならそれを押して助けを求めるのも、全然アリだと思います。